Scénettes et dialogues

Science, technologie, espace, climat

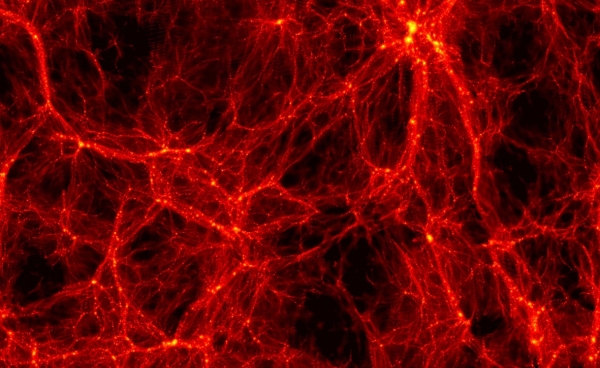

Vue d’ensemble de la distribution de matière noire dans une tranche d’Univers d’un milliard d’années-lumière de côté.

Le mystère de la matière noire expliqué

Deux physiciens aveugles se retrouvent lors d’une conférence sur le mystère de la matière noire et font état de leurs découvertes :

— Je crois avoir mis le doigt sur quelque chose, sinon ce qu’on entend de l’univers ne correspond pas aux prédictions de la théorie du petit touffu.

— Il y a forcément quelque chose qu’on ne peut entendre mais qui est là sinon l’harmonie de la musique du grand tout ne ressemblerait à rien. Comment décrire cette chose que nous ne pouvons entendre mais qui doit exister ?

— La matière sourde, c’est bien.

— Parfait. Maintenant allons demander des crédits aux grands maîtres.

— Comment leur expliquer le problème ?

— Oh, t’inquiète pas, ils sont tous durs de la feuille, ils n’y verront que du feu !

— Je vois, je vois…Vingt ans plus tard, les mêmes physiciens aveugles se réunissent pour comparer leurs recherches. Ils en viennent encore une fois à la même conclusion.

— En fait, c’est étrange, parce que selon la théorie du petit touffu, la musique du grand tout devrait s’arrêter, et ralentir, pourtant, c’est le contraire qui se produit…

— C’est vrai, j’ai entendu la même chose. Ce n’est pas conforme à nos attentes, mais c’est ce que j’ai dit à mon grand maître : la science des savants aveugles modélise un univers sonore harmonieux, mais ce n’est pas la réalité, or la grande musique du monde et la théorie du petit touffu visent justement à comprendre, ou à interpréter, en sons, ce que nous ne sommes pas capables d’entendre, et parfois, on se rend compte qu’on entend mal et c’est tout le modèle qui est à revoir…

— … Oui ! et c’est ça qui est passionnant ! Ce serait tellement ennuyeux si tout ce que nous écoutons de la grande symphonie du monde correspondait aux prédictions établies par la théorie du petit touffu…

— Chut ! quelqu’un vient…

— Ce n’est rien, il ne fait que passer. Je le connais, il n’a rien d’une lumière…

— Qu’est-ce qu’on disait ?… Ah oui, nos modèles ne sont pas bons. La musique du monde s’accélère au lieu de se ralentir, c’est donc qu’il y a un tempo qui nous est inconnu et que nous ne savons pas entendre, mais il existe…

— Bien vrai. Et il nous fait le trouver, l’écouter, l’entendre…

— Y voir clair !

— Restons aveugles, tu veux bien…

— Pardon, je m’égare.

— Comment allons-nous nous y prendre pour y entendre quelque chose ? et comment nommer ce phénomène incompréhensible ?

— Hum…, je penche pour… « énergie sourde ».

— Oui ou « tempo sourd » ça aurait été bien aussi. Mais à force de parler de “sourd” pour identifier quelque chose qu’on ne comprend pas, ça va finir par se savoir, non ?

— Tant que ça ne finit pas par se voir, on sauve les apparences.

— On y va pour « énergie sourde » ?

— Après tout Beethoven était bien sourd.

— Nous aussi on va finir par l’être à force de tripoter nos aveuglements.

Dix ans de plus, et les mêmes physiciens aveugles se retrouvent.

— Je n’y comprends rien, et je l’ai fait savoir de mon côté aux grands maîtres…

— J’en ai fait de même. On n’y entend rien !

— Peut-être devrions-nous remettre en question la grande théorie du petit touffu ?

— Mais que proposer à la place ?

— C’est ce que les grands maîtres m’ont demandé.

— Et qu’est-ce que tu leur as dit ?

— Qu’il me fallait cinquante porte-avions, trois mille orchestres symphoniques, trois cents vierges ukrainiennes, vingt millions de bâtons de pèlerins, deux diapasons et trois mille kilomètres de cheveux de dragons tissés, et peut-être alors aurions-nous une chance d’établir une nouvelle théorie de la musique de l’univers…

— T’es fou !…

— … Et ils ont accepté.

— On est dans la merde.

— Faisons comme si nous y entendions tout de même quelque chose.

— Pas la peine. Je leur ai déjà dit qu’on n’y entendait rien. Que plus on écoutait la musique de l’univers, moins y comprenait ce qui s’y joue. Et…

— Et… ils veulent absolument y entendre quelque chose, ça les titille, et ils nous font confiance !

— Mais on n’y entend goutte !

— Comment ?

— Je dis qu’on n’y entend goutte !

— Ah, on n’y entend rien, oui. Et moi je vieillis.

— Tant que tu n’y vois toujours rien, ce n’est pas un souci.

— Oui, et remettons-nous au travail.

— Les trois mille orchestres symphoniques nous attendent, je ne sais pas bien ce qu’on va bien pouvoir leur faire jouer…

— Et les petites Ukrainiennes… Je crois que j’aurais même plus la force.

— Ouvrons les yeux, tout cela n’est plus de notre âge.

— Tu vois, j’aurais jamais cru en arriver là.

— Où donc ?

— Là. Nulle part. On cherche pendant tout ce temps quelque chose dont on ne sait même pas s’il existe.

— … C’est un mystère…

— Le mystère de la matière sourde.

— … Et de l’énergie sourde !

Scénettes et dialogues

Science, technologie, espace, climat