Le cinéma de l’enfance est souvent un moyen détourné pour les cinéastes d’échapper à la censure ou à la propagande. C’est d’autant plus vrai en Union soviétique où certains des meilleurs films mettent en scène des enfants (et le plus souvent dans des films d’époque) : L’Enfance d’Ivan, Cent Jours après l’enfance, La Belle, Soleil trompeur, Requiem pour un massacre, etc. Le Jardin des désirs est de ceux-là, mais il se démarque des autres en en adoptant, en plus de leur style résolument lyrique, un autre plus impressionniste, voire confusionniste, noyant son sujet derrière une atmosphère merveilleuse et une trame parfois un peu confuse.

Au lieu de rebuter (comme cela arrive souvent quand tout est fait pour bien nous tenir à l’écart de la compréhension des choses…), le brouillard qu’on nous impose durant tout le film, puisqu’il s’accompagne d’images envoûtantes, tend au contraire à renforcer la fascination pour ce qu’on distingue si mal mais qu’on pense pouvoir finir par comprendre à force d’insistance.

Ayant d’abord été séduit par l’atmosphère et le style du film, je me suis mis en quête d’un moyen pour en traduire le texte. Le film avait déjà été partagé sur YouTube, mais visiblement, il n’a jamais suscité d’intérêt ailleurs que dans son pays (ou dans celui de son auteur : Ali Khamraev est d’origine ouzbèke et vivrait aujourd’hui en Italie). C’est seulement depuis quelques jours que le film a été publié sur le compte Mosfilm. Aucun sous-titre disponible, j’essaie donc de passer par un site… ukrainien (nah !) de traduction d’extraits vidéos passant par une IA. Le résultat est parfois hasardeux, mais bien mieux que ce que j’aurais pu craindre. Et en définitive, il s’avère que s’il demeure de larges parts d’ombre dans le film, c’est aussi pour beaucoup parce que le film a été écrit ainsi.

Quelques procédés narratifs ou de mise en scène aident à plonger ainsi le spectateur dans un entre-deux permanent, entre fascination pour l’atmosphère et incompréhension. Par exemple, le film joue sur une dichotomie permanente entre les informations données par les images et celles données par le fond sonore ou la musique, ce qui permet soit une complémentarité (l’un illustre toujours l’autre), soit un dialogue entre les deux (souvent par opposition ou suggestion pour aller vers le symbolisme).

Comme certains films de l’ère soviétique, le récit est quasiment impressionniste, c’est-à-dire qu’il procède par petites touches, par des évocations, par des informations qui peuvent au premier abord ne pas faire sens, voire sembler contradictoires (les pères deviennent les fils, les prénoms se mélangent, le contexte politique — la recherche de deux fugitifs par la police politique — en arrière-plan reste incompréhensible, etc.). Il faut parfois ainsi renoncer sans doute à l’idée de trouver une cohérence au récit, car on est très éloignée des histoires réalistes que l’on connaît d’habitude (d’ailleurs, les résumés du film, en particulier celui qui semble avoir été écrit par le cinéaste, vont dans ce sens : il y est dit clairement que le « jardin des désirs » n’est pas la réalité, et que le film serait donc une sorte d’allégorie dont il serait laissé à chacun le soin d’en comprendre le sens).

On comprend ainsi au fur et à mesure (ou à force de révisions) les situations tant autour de l’anniversaire d’Asya et du jardin des plaisirs qu’autour des découvertes de l’amour à travers les expériences des trois jeunes filles, qu’autour de l’axe politique des prisonniers politiques recherchés par la police ou encore autour des fulgurances ou petites touches magiques qui parsèment tout le récit.

En plus des difficultés de traduction auxquelles on se heurte fatalement devant le film, ce style impressionniste, voire confusionniste ou littéralement obscur (de nombreuses scènes filmées dans la pénombre où on parvient mal à distinguer le visage des personnages), n’aide pas beaucoup à comprendre certaines situations ou certains types de relations qu’entretiennent les personnages. Mais la réalisation et les images sont tellement élégantes, l’atmosphère si envoûtante que même si on ne comprend pas après un ou deux premiers visionnages, on revoit le film encore et encore : chaque fois, on y découvre des détails qui nous avaient échappé et qui éclairent les précédents visionnages d’une compréhension nouvelle (ou au contraire, jette un trouble sur ce qu’on pensait avoir déjà compris). À l’image des nombreuses séquences tournées soit à la lumière d’une lampe ou d’une bougie, soit dans la pénombre de la forêt, notre œil semble ne pas se familiariser aux formes et visages ainsi éclairés lors d’un premier visionnage. Cela peut être parfois agaçant de se retrouver face à des personnages dans le noir alors qu’on n’a pas pris le temps de nous expliquer qui ils étaient, mais encore comme dans l’obscurité où on devine des formes en mouvement, des surfaces réfléchissantes, on tient aussi à percer la nature des choses à force d’habitude.

Et étrangement, c’est ce qui arrive. J’aurais rarement passé autant de temps sur un film pour essayer d’en comprendre les secrets, mais visiblement, faute de connaître certaines références culturelles ou historiques, faute d’être souvent suffisamment habile pour comprendre tous les jeux de symboles qu’offrent certaines œuvres à leur public, faute de pouvoir être suffisamment confiant dans la traduction automatique que je me suis procurée, j’en serai longtemps à me contenter de simples conjectures. Mais est-ce si important de ne pas comprendre quand justement ce « secret » ou ce mystère participe à l’étonnante atmosphère du film ?

Je serais tout aussi incapable de déterminer qui au sein de la production est le principal auteur de cette réussite : le scénariste Sergei Lazutkin dont c’est la seule création référencée ? Le réalisateur du film ? Son directeur de la photographie : Vladimir Klimov ? (Son opérateur même : Alexandre Renkov qui semble avoir beaucoup de crédit pour ses inventions ?) Sa monteuse : Vera Ostrinskaya ? Les deux responsables des décors : Parviz Tejmurov et Viktor Zenkov ?…

Le récit procède par « puzzle » d’informations ou par plantings (donner une information incomplète pour n’en révéler le sens que bien plus tard). Un exemple : un vieil homme en retrouve deux plus jeunes dans la forêt pour leur apporter à manger, c’est seulement plus tard qu’on apprendra leur nom respectif et encore plus tard que l’un est le père de l’autre…

D’autrefois, quand un personnage ou un événement sont évoqués, le récit nous le montre tout de suite après sans les identifier formellement : le lien est plus subtil, subliminal presque. Quand rien n’est ainsi expliqué, que le contexte et la situation sont dans un brouillard permanent, cela peut décontenancer. On se rapproche alors du principe cher à Bresson qui consiste à supprimer le rapport entre les causes et les conséquences, quitte à se passer totalement des premières. On est loin du réalisme dans lequel il est essentiel que le public comprenne précisément le contexte des événements, mais paradoxalement, c’est ainsi que les choses évoluent et se présente à nous dans le vrai monde : on n’a que des bribes, on ne voit que les événements auxquels on assiste sans les conséquences des choses et on en connaît rarement les causes et les origines. Une forme de réalisme sans omniscience en quelque sorte.

Le thème du film participe aussi à entretenir l’atmosphère magique du film. L’éveil « du printemps » est un sujet assez commun dans le cinéma ou ailleurs (c’est même le titre d’une pièce de théâtre), et au cinéma en particulier, les films mettant en scène des jeunes filles et jouant sur une forme de sorcellerie moderne que pourrait représenter le début de la puberté sont légions : Pique-Nique à Hanging Rock, Innocence ou même Carrie. Certains plans d’Asya face caméra, menton baissé et yeux noirs habités ne sont pas sans rappeler la fin du film de De Palma d’ailleurs. Mais aucun de ces films sur un « réveil » plein de mystère n’avait eu l’idée d’opposer cet angle dramatique avec un autre plus historique et particulièrement tragique comme l’invasion des nazis de l’URSS. Le film jouant en permanence par petites touches impressionnistes, le parallèle n’est d’ailleurs pas forcément compris dès le début, d’autant plus que si l’invasion nazie n’arrive qu’à la fin et que le sort précis des protagonistes reste peu clair, la guerre s’immisce dans le récit par des moyens détournés : l’appel de la jeunesse sous les drapeaux, les chants et films patriotiques, les exercices de la population, et surtout, un versant beaucoup plus critique sur une guerre plus intérieure, celle-là, puisqu’il est question de dissidents ou de prisonniers politiques en fuite, ainsi que d’un homme dénonçant son propre frère. À ce sujet, certaines critiques russes pointent du doigt le fait qu’il pourrait s’agir ici du premier film de l’ère de la perestroïka qui n’aurait subi aucune censure. Je n’ai pas bien compris ce qui était reproché précisément aux fugitifs, mais je ne suis pas sûr non plus que les dialogues nous en apprennent beaucoup plus (puisque tout est un peu évanescent, incertain dans le film).

Le ton est très vite donné dès le début du film quand la grand-mère évoque à ces trois petites filles une histoire mettant en scène trois sœurs vivant, comme elles ici, dans un petit paradis. Les éléments de sorcellerie ne tardent pas à venir : les filles tentent de deviner l’avenir à travers des jeux, en consultant une voyante, Asya invoque le personnage de Médée, on prête une intelligence ou une force magique aux oiseaux, on craint le baiser des hommes, etc. Pourtant, aucun de ces éléments ne sera jamais développé au point de faire pleinement tomber le film dans le « merveilleux ». On reste à la surface des choses, on ne fait que suggérer sans jamais insister sur aucun de ces éléments (c’est l’avantage de l’impressionnisme : on évoque un sujet, et on passe très vite à un autre avant de revenir plus tard sous une autre forme). Et plus tard encore, c’est la nature magique du personnage d’Innocent qui se précise : au lieu d’être un vieux fou comme on nous le présente d’abord, il se révèle être un sorcier, un mystique, soucieux d’abord de protéger son fils en fuite. Si les effets de la magie ne sont précisément jamais mis en œuvre ou montrés, c’est bien que tous les membres de cette famille censés avoir un rapport de près ou de loin avec la magie, au lieu d’être présentés comme des fous ou des personnes malveillantes, sont au contraire les victimes d’un pouvoir oppressif : quand le frère Kirill porte un toast au camarade Staline, on sent bien que c’est une façade pour se protéger de toutes les suspicions possibles… Une audace permise sans doute par la perestroïka et annonciatrice peut-être de la fin du régime…

Cet aspect politique et historique pourrait faire d’ailleurs écho aujourd’hui : on imagine que le film met en scène les suites, les conséquences ou même encore des événements liés aux Grandes Purges qui auraient été pour une part à l’origine de l’impréparation des Soviétiques à la guerre en 1941. On voit que le père d’Asya a été fusillé par exemple, et on voit lors de sa scène d’adieu à sa fille qu’il est en habit d’aviateur : des aviateurs qui auraient sans doute été plus utiles à défendre leur pays contre l’envahisseur nazi. Aujourd’hui, c’est le contraire : l’État mafieux et par conséquent désorganisé qui s’attaque à un pays innocent. « Opération spéciale » versus « opération Barbarossa ». On peut rêver que les propriétés magiques du film annoncent la fin d’un autre régime totalitaire…

Le film est proposé gratuitement sur le compte YouTube de Mosfilm. Espérons que des sous-titres dignes de ce nom soient vite proposés afin que le film puisse disposer d’une plus large audience… et m’éclairer sur des aspects du film qui me restent encore obscurs.

J’ai consigné également à l’écrit tout le développement du film (séquentiel)… parce que… pourquoi pas. J’y note également quelques suppositions, des doutes aussi, et certaines évolutions au niveau des plantings et des symboles.

Séquentiel du film

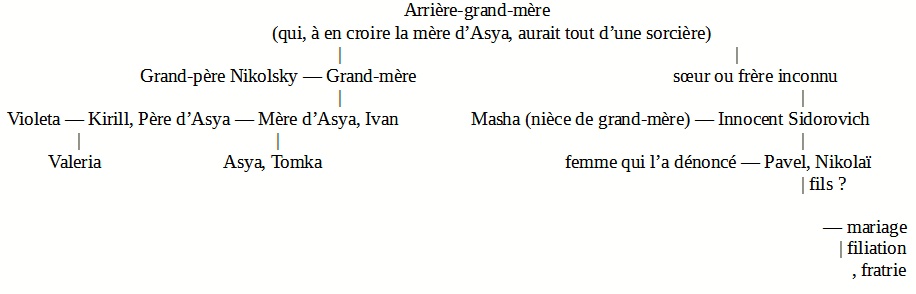

Résumé : Asya, une jeune fille de la ville, rejoint ses grands-parents avec sa sœur cadette, Tomka, et sa cousine plus âgée, Valeria/Leria, dans un village au début de l’été afin de fêter ses 16 ans. On ne le sait pas encore, mais on est en 1941, et les Allemands s’apprêtent à envahir l’Union soviétique. Parallèlement, un homme de la police politique arrive en ville discrètement et demande si on connaît un certain Innocent, un vieux fou.

Générique : Musique lancinante au piano et atmosphère mystérieuse (souffle du vent) : une jeune fille en robe, Asya, se baigne dans la rivière : elle regarde le ciel qui se reflète sur l’eau. Crédits avec toujours le souffle du vent en fond sonore. Autre jeune fille, Tomka, rejoint une belle et grande maison (que l’on appellera plus tard « le manoir »). Crédits. Les « trois sœurs » marchent sur un chemin, l’une d’elles dit que si Pouchkine habitait ici, elle tomberait amoureuse de lui. Tomka demande à sa sœur si elle apprécie Sergueï, un garçon qu’elles ont croisé à Moscou. Crédits. Retour de la musique lancinante au piano et du souffle du vent : plant des arbres et d’une baraque (possiblement, celle des grands-parents autour de laquelle la majeure partie des séquences du film se passe mais qu’on ne verra jamais sous cet angle, et le « jardin des désirs » du titre), une voix appelle Asya. Crédits et souffle du vent. Plan étrange d’un panier d’osier à travers duquel on voit des arbres défiler : musique angoissante (celle qui accompagnera plus tard la présence des policiers politiques). Crédits. Retour au présent du panier d’osier : un homme couché dans une charrette s’en sert pour se protéger du soleil. Il se réveille et demande à l’homme qui conduit la charrette si des étrangers sont arrivés au village récemment. L’homme qui conduit ne se montre pas très collaboratif. L’autre homme est de dos et possède des bottes noires : il demande à celui qui le conduit s’il connaît le vieil Innocent, celui qui est fou. L’autre dit ne pas connaître de fou. Il remarque des gitans sur le bord de la route dans la forêt. Ils arrivent dans le village de Popovka (il y a des dizaines de localités avec ce nom en Russie, mais le film a été tourné à l’ouest du pays) : l’étranger s’étonne que des gens vivent ici, l’autre lui montre un tertre bucolique éclairé par le soleil sur lequel on voit au loin une baraque en bois et des filles jouer (c’est le « jardin des désirs »). « Asya ! Asya ! » entend-on crier au loin. (L’étranger, bien que de dos pendant toute la séquence, est probablement le collègue que Nikolaï fera inviter lors du repas d’anniversaire d’Asya.)

Scène 1 : Son sourd et mystérieux de gong : panoramique à l’intérieur d’un vieux clocher. Les trois sœurs : Asya fait sonner la cloche. Plan d’une vieille femme momifiée assise, puis sur des paysages au crépuscule : la grand-mère raconte un conte de fées à ces trois petits-enfants : l’histoire du Jardin des désirs. Dans ce jardin vivaient trois sœurs. Tels de petits oiseaux, elles s’émerveillaient de leur liberté naissante et de tous les petits plaisirs que leur offrait leur jardin. Et puis, un jour, un tourbillon arriva et emporta les sœurs loin dans un endroit inconnu.

Scène 2 : À l’aube, les trois sœurs se réveillent. Asya s’aventure dans le jardin : musique lancinante au piano, elle fixe à la fois avec crainte et envie ce qui semble être une balançoire sur laquelle repose une rose (la même rose avec laquelle elle se piquera à la fin du film, le symbole semble être assez clair…). Un jeune homme interpelle Valeria (c’est Vitya). Valeria et Tomka se préparent : cette dernière demande à sa cousine si elle va les abandonner une nouvelle fois pour des « cours d’espagnol ». La grand-mère cherche Asya : elle est dans le chêne.

Scène 3 : Asya, assise sur les branches du chêne, écrit une lettre à son amoureux resté en ville, Volodya : elle lui écrit qu’elle rêve des lieux où elle est et trouve cela étrange parce qu’elle n’y est jamais venue. Et puis, elle raconte que la veille, les lieux ont été balayés par une tempête. À minuit enfin, elle a vu une boule de feu éclairer le jardin comme dans un conte de fées (prémonition de la dernière nuit).

Scène 4 : Les sœurs s’amusent à prédire l’avenir. On découvre Vitya, l’amoureux de Valeria. Parmi toutes leurs étranges incantations, il est question que le bruit d’une hache signifie la mort (le jour de son anniversaire, mon père se présentera à Asya avec une hache bien mise en évidence).

Scène 5 : Asya écrit à Volodya que Valeria n’a peur de rien et qu’elle est très éprise de liberté. Elle évoque Médée qui a assassiné ses enfants par amour. « La nuit, mes enfants deviennent insomnie. » (!) Elle finit sa lettre en lui demandant d’écrire plus souvent et en lui disant qu’elle se rappelle de lui (phrase qui reviendra à la fin du film). On ne sait bien si elle cite des passages de Médée, mais elle dit ensuite : « Où es-tu, mon fils ? » Un coucou répond. (Indices qu’elle puisse être une sorcière.)

Scène 6 : Tomka dit à Asya que la mère de Valeria ne supporterait pas de perdre sa fille. Elle dit aussi qu’elle peut encore les sauver toutes les deux.

Scène 7 : Celui qui pourrait être Pavel, recherché par la police politique et qui se cache dans les bois avec un camarade, dit à un vieil homme (on ne le sait pas encore : son père, Innocent, venu leur offrir à manger dans leur fuite) qu’il réglera ses comptes avec son frère et ira à Karakum (en Extrême-Orient). Son ami qui a un bandeau sur la tête pourrait être musulman : à un moment, Pavel parle de « busurman », qui est une déclinaison de « musulman » en disant que sans lui, il serait rongé par les vers.

Scène 8 : Les filles s’amusent dans le jardin et profitent du parfum des roses (avant qu’elles les piquent sans doute : voir la fin).

Scène 9 : Le grand-père demande à sa femme qui était venu pendant son absence : un soldat de la ville a demandé où était Innocent. (C’est le prolongement logique de la première séquence du film : le « soldat » arrivant devant leur maison, la suite, c’est qu’il y soit allé et ait demandé les mêmes informations qu’à l’homme conduisant sa charrette. L’art des ellipses n’est pas toujours le meilleur ami de la compréhension de la situation d’un film… En deux phrases cependant, l’affaire est pliée parce que la scène ainsi éclipsée n’aurait rien apporté de nouveau : garder les recherches de la police dans l’ombre, n’évoquer sa présence au village que furtivement ou instaurer une atmosphère lourde avec des plans de bottes, voilà l’essentiel.)

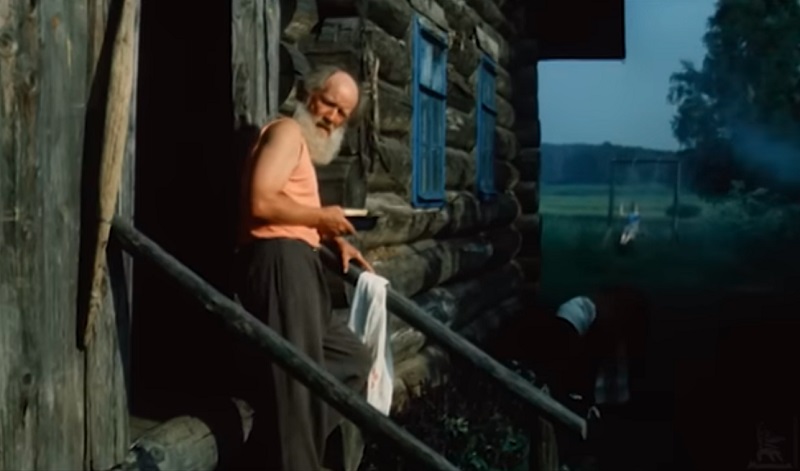

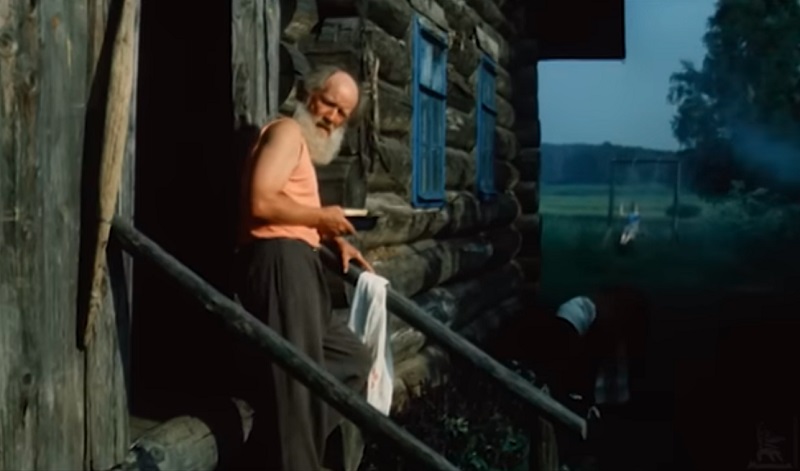

Scène 10 : Innocent revient de la forêt (il a un oiseau sur l’épaule et un bâton, tout l’arsenal du sorcier) : son retour est guetté par des hommes qui se cachent dans les bois (on voit des bottes qui pourraient être celles du soldat évoqué dans la scène précédente).

Scène 11 : Les filles vont voir une voyante.

Scène 12 : Les filles participent à une fête. Elles rencontrent Sergueï, un jeune homme qui doit partir à l’armée et qui a déjà rendu triste une fille de la ville : Anastasia (Tomka met en garde sa sœur en lui disant de ne pas le laisser l’embrasser : ses baisers seraient un poison). Tomka dit à Sergueï que sa sœur est déjà amoureuse de quelqu’un. Tomka conseille à sa sœur de lui donner rendez-vous au cimetière à minuit. Sergueï dit à Asya qu’elle a une jeune sœur intelligente. Un garçon prévient que les « coucous sont arrivés », et ils partent rejoindre une autre bande de gars à la nuit tombée. Les intrus réclament toute la terre, les jeunes du village leur disent qu’ils en ont assez, et ils se battent tous (possiblement, ce sont des jeunes soldats de la caserne qui viennent empiéter sur le village, et un symbole que la guerre grignote peu à peu le « jardin des désirs »).

Scène 13 : Asya se rend à son rendez-vous, et seule dans la nuit, elle se demande où peut bien être son père (on ne sait encore rien de lui). Au même moment, ses sœurs s’inquiètent de ce qui pourrait arriver à Asya. Asya entend venir quelqu’un et appelle Sergueï, mais c’est un homme qui hurle et qui fuit (il semble toutefois avoir la chemise de Sergueï, donc cela pourrait être lui : soit il s’amuse à faire peur à Asya comme elle le fera juste après, soit il a véritablement pris peur au cimetière en présence… d’une sorcière prépubère qui s’ignore comme Asya).

Scène 14 : De retour dans la maison de ses grands-parents, Asya s’amuse à terroriser ses deux sœurs avec des références théâtrales difficiles à reconnaître : elle dit avoir échappé « au bâton de fer qu’on a voulu lui enfoncer dans le cœur » (un personnage de vampire donc). Le texte parle d’une certaine Anastasia à qui on dit qu’un grand trouble va s’abattre sur sa famille (les Romanov ?…), ça parle ensuite de corps gisant sur le sol, etc. (C’est vrai que Innocent a un petit quelque chose de Raspoutine et que ça pourrait jouer sur les vestiges du mythe des membres de la famille impériale qui aurait survécu : Masha, notamment, qui est aussi le prénom d’une autre fille du tsar…) Les grands-parents leur demandent de se coucher.

Scène 15 : La grand-mère borde Asya. Celle-ci lui rappelle que dans deux jours ce sera son anniversaire et demande si sa mère sera présente. Elle dit avoir rêvé de quelqu’un qui l’embrassait sur le front. Sa grand-mère lui dit que c’est son père qui lui avait rendu visite avant de partir. Asya lui demande si avant de mourir, il s’est rappelé d’elle. Elle lui répond qu’il s’est souvenu de tout le monde. Asya demande à son père, comme une invocation, de lui chanter une chanson.

Scène 16 : La grand-mère entend quelqu’un s’approcher dans la nuit et demande si c’est Innocent. Le vieil homme s’approche, lui demande de voir la tombe de Masha, et dit que le diable est venu.

Scène 17 : Asya rêve : de son amoureux, Volodya, d’elle dans une barque au milieu des nuages, d’elle devant une tombe (Masha, son père ?) avec ses sœurs : un rayon de soleil tombe sur elle. Elle se verse un seau d’eau sur la tête. Son lit vogue sur un fleuve alors qu’elle paraît morte (son visage semble porter des traces de suie).

Scène 18 : Dans la nuit, Valeria rejoint secrètement son amoureux. Échange étrange, possiblement à cause de la traduction : Vitya affirme qu’il s’est endormi en l’attendant et qu’il se trouve dans un bateau.

Scène 19 : Au matin, Valeria a le sourire, on nettoie la maison, on prépare Asya pour son anniversaire. Sa grand-mère lui donne un tissu qu’elle dit avoir acheté au bazar pour Pavlik (diminutif de Pavel, Pacha ; on ne sait pas encore que c’est le fils d’Innocent, mais les liens de parenté entre la grand-mère et Innocent ne sont pas très clairs) : avec une veste, ce sera parfait pour sa pièce de théâtre. Au mur, Tomka remarque un portrait et demande s’il s’agit de celui de Masha (on peut supposer donc que cette Masha précédemment évoquée par Innocent est une membre décédée de la famille) : elle fait remarquer qu’elle ressemble à Asya (la grand-mère confirme). Asya demande à sa grand-mère s’il y a un dieu ; elle lui répond que chacun est un peu un dieu pour soi-même. La grand-mère révèle que Masha est sa nièce : elle serait morte sous un train (on passe du mythe de la famille Romanov à celui d’Anna Karénine…).

Scène 20 : Asya lit à Tomka une chronique qui semble être celle de la famille : on y parle de Tatars, on y dit que « nul n’est prophète en son pays »… Elle change de page et lit que Masha est morte, que Nikolaï est parti à l’école et que Pavel a été blessé par un cheval (soit ce sont trois frères et sœurs, soit Masha est la mère des deux autres : le rapport entre Innocent et Masha n’est pas clair). Puis, il est question de contrevenants qui auraient été tués par « les ennemis du peuple ». Elle lit que Masha serait apparue avec un enfant dans les bras (Masha est le prénom slave de Marie, on flirte donc désormais avec les mythes chrétiens…) : Asya lève les yeux et regarde la caméra. Asya en conclut que Innocent n’est pas fou. Tomka lit à son tour : elle reste sur la même page, la chronique évoque la mort de Tolstoï (1910, donc). On y parle de naissances à la même époque, possiblement les enfants de la grand-mère, car Tomka croit reconnaître son nom (à moins que ce soit un désir de sa part de trouver des informations sur sa grand-mère dans la chronique : « Pélagie est née de Maria Gavrilovna Mutova, Benjamin de Serafima et d’Ivan Lykov »). Asya regarde le lit de la chambre et dit à sa sœur que c’est sans doute le lit de Masha.

Scène 21 : Dans le village, on chante des chants patriotiques, Asya va chercher des denrées à l’épicerie et est interpellée par son amie qui lui apprend que les garçons seront livrés demain au poste de police (?). En voyant passer la jeune fille, deux grands-mères se demandent qui elle peut être : la petite-fille de Nikolsky répond l’autre, une fille de la ville. Son amie lui dit que Seryozha (diminutif de Sergueï) veut l’inviter à danser. Puis, elle change de sujet et affirme qu’on raconte que la sorcière du village voisin a fait boire à une vache de l’eau dans la forêt… Asya regarde Sergueï et lui dit sans grande conviction qu’il lui plaît. Son amie continue ses commérages et évoque cette fois Pavel, le fils aîné d’Innocent : il aurait été aperçu près du manoir par un berger avec un gitan. Il boitait sur la même jambe et trébuchait « comme un loup qui mord une grenouille ». Asya ne comprend pas, car elle a lu dans les journaux que Pavel était mort dans un hôpital pour prisonnier. Son amie lui affirme donc que Pavel a ressuscité et que c’est un loup-garou (quelle famille, tout le monde ressuscite !). Elles se séparent en se donnant rendez-vous à la fête.

Scène 22 : Sergueï demande à Asya si elle sera à la fête et l’empêche d’entrer dans l’épicerie : elle répond que ce ne sont pas ses affaires et lui demande de la laisser passer. Elle trébuche. (On remarque que parmi les autres garçons, il y a Vitya — qui ne doit pas dire plus de deux phrases durant tout le film — et le jeune Fedya qui jouera plus tard les messagers et en pince pour Tomka : les mêmes niveaux d’âge et étapes de l’adolescence représentés que pour les trois filles.)

Scène 23 : Les villageois procèdent à un exercice avec des masques à gaz avec un entrain étonnant et sous les chants patriotiques qui laisse Asya incrédule : on dirait une armée de morts-vivants roulant gaiement vers la tombe.

Scène 24 : Dans la rivière, l’ami de fuite de Pavel attrape et mange un poisson cru. Innocent emballe de la nourriture pour son fils et son camarade : l’oiseau d’Innocent (Masha ?) mange sur la table. Asya regarde par la fenêtre et est surprise par l’oiseau. Quelqu’un espionne dans la nuit au milieu de la forêt : la police politique sans doute à la recherche de Pavel.

Scène 25 : Asya et Tomka s’aventurent au crépuscule près du manoir où Pavel a été aperçu : elles y trouvent un feu et concluent que quelqu’un squatte les lieux. La cadette qui ne sait pas ce que sa sœur a appris de son amie pense que ce sont les garçons du village qui l’ont fait. Elles entrent dans le manoir : depuis la fenêtre, Tomka voit Valeria et son amoureux s’amuser dans la rivière. Asya trouve le lieu triste. Tomka dit savoir que sa sœur pense qu’elle a vécu ici : Asya s’étonne qu’elle puisse ainsi deviner son étrange impression. Mais Tomka semblait plaisanter.

Scène 26 : Au retour, les deux sœurs se disputent. Tomka confirme que leur mère arrive le lendemain et dit qu’elle en a assez d’essayer de sauver sa sœur (elle « s’en lave les mains » — pas sûr de la traduction). Vitya devrait partir pour l’armée (suggère-t-elle que Valeria ferait mieux de laisser partir son amoureux pour l’armée et les laisser, elles, à leurs petits plaisirs d’enfants dans le jardin des désirs ? suggère-t-elle par là que la tragédie à venir serait comme une punition de s’être livrées ainsi à des plaisirs qui leur seraient interdits ?).

Scène 27 : Asya écrit une lettre à Volodya et lui raconte un conte de fées qu’elle intitule « La Sorcière ». Cette vieille sorcière nommée Marfa serait rejetée par les gens du village et serait capable de lire l’avenir dans les miroirs (planting).

Scène 28 : Les filles s’amusent à s’enivrer de l’odeur des roses. Asya et Tomka s’amusent sur la paille et l’aînée, Valeria, les trouve puériles. Puis, elles relâchent des oiseaux : au nombre de trois, celle dont l’oiseau ira le plus loin vivra le plus longtemps. C’est celui de Valeria qui semble aller le plus loin, mais ce n’est pas très clair : Asya semble la féliciter (on verra à la fin que Valeria semble avoir été envoyée dans un camp dans lequel elle aurait pu sortir vivante).

Scène 29 : Asya écrit toujours dans son arbre (cette fois, à Sergueï, semble-t-il) alors qu’on voit des images de ses sœurs et de son grand-père. Elle dit s’inquiéter du sort des enfants d’Innocent : comment un homme peut-il ainsi manquer de loyauté envers son propre frère ? jusqu’à quel point une haine aveugle envers un frère peut-elle aller ? Étrangement, elle signe Valeria-Tomka (possible problème de traduction). Elle achève en disant qu’Innocent lui a appris à écouter le sol.

Scène 30 : Une voiture de la police politique arrive en ville. Trois hommes questionnent un vieillard : gros plan sur un des trois. Avec le style du film qui consiste à essayer de tirer des informations des signes subliminaux, en particulier du montage, j’avais cru un instant que cet homme, qui est le seul des trois qu’on verra par la suite activement chercher Pavel, était son frère Nikolaï (à cause donc de l’évocation de la séquence précédente et du gros plan initial qui pouvait donc le laisser penser) (on remarque par ailleurs que parmi les trois, de dos, on retrouve un homme en veste blanche qui semble être celui du début dans la charrette). Ils recherchent quelqu’un (que l’on sait donc être Pavel depuis les informations de l’amie de Asya) et disent qu’ils le trouveront.

Scène 31 : L’amie d’Asya et Tomka se promènent en ville et croisent trois jeunes garçons qui les reluquent. Les jeunes font une sortie en camionnette : l’amie d’Asya continue de lui révéler ce qui se trame en ville. Selon elle, Pavel aurait un fils qui serait aussi pourchassé ; elle l’aurait vu près du manoir. (Je suis perdu : Innocent a donc un fils, Pavel, et… un petit-fils, et les deux sont recherchés ?!) Sergueï embrasse de force Asya sous les yeux de ce qui semble être Anastasia. Asya ne semble pas bien heureuse de ce baiser forcé (censé donc être un poison). L’un des garçons, en les voyant, dit qu’il est coupable et qu’il a battu la fille à mort (de qui parle-t-il ?).

Scène 32 : Dans la forêt, un des hommes de la police politique appelle Pavel à voix basse. Une silhouette se dessine dans les branchages, puis ce qui semble être Pavel, en compagnie de son ami, fuit les lieux. Toujours dans la forêt, Innocent écoute le sol (on imagine qu’il apprend ainsi que la menace se rapproche).

Scène 33 : Chanson folklorique à propos de deux amants qui passent la nuit ensemble : « au matin, l’herbe était froissée autour d’eux, ainsi que leur jeunesse ». Image d’une croix emportée par les flots.

Scène 34 : La fête au village, chanson « le soleil est bleu la nuit, il est dans ma mémoire comme une lune brillante. » Un train transperce la nuit. Asya a rejoint Sergueï, ils dansent paisiblement. Les paroles disent : « Souvent, quand je n’étais pas dans l’arbre, je rencontrais le bonheur dans l’arbre. » Anastasia les voit et quitte la fête. Ils regardent un film de propagande dans lequel les ouvriers se disent heureux de travailler à l’effort de guerre et où des soldats sont enthousiastes à l’idée de partir à la guerre (« maintenant, la guerre est là ! », belle annonce de ce qui les attend le lendemain). Sergueï a les mains baladeuses ; elle est un peu perdue.

Scène 35 : La nuit, Pavel retrouve son père (derrière, on peut apercevoir son ami) : ils semblent se cacher dans une vieille église. Innocent lui conseille de rester ici jusqu’à l’hiver, mais il mourra de toute façon. Pasha s’en moque, il voudrait avoir un pieu sous la main (loup-garou et maintenant vampire ?). Il lui dit qu’il n’a pas de chance (de qui parle-t-il, de son fils ?…). Innocent dit à son fils qu’il ne peut pas vivre sans lui. Il lui répond de se taire « vieux démon ». Ils entendent du bruit dehors.

Scène 36 : Ce sont Asya et Valeria. La première raconte une histoire de Pouchkine dans laquelle un sultan demande à ses esclaves de lui donner « le manteau », pas un manteau de velours ou de porcelaine, alors l’esclave arrache la peau de son propre frère. (Cela peut faire référence au Conte du Tsar Saltan où on parle de trois sœurs dont une doit être choisie en mariage par le roi ; mais aussi à une chanson slovène rapportée par Pouchkine…). Elles se promettent de se dire la vérité et se disent heureuses d’être aimées.

Scène 37 : Pavel s’émerveille de voir les sœurs jouer près de l’église. Innocent voudrait passer la nuit avec lui dans l’église, mais Pavel lui dit que c’est dangereux. Il le remercie pour la veste : elle lui tient chaud (arrachée de son propre frère ?). Les filles ont bien grandi, on dirait des jeunes mariées, dit-il. Il donne rendez-vous à son père au manoir.

Scène 38 : Les deux sœurs s’avancent nues dans la forêt. Valeria lui demande si elle a peur : plus maintenant, répond-elle. Asya demande où elle va : dans la forêt. (Scène très mystique qui pourrait être une sorte d’allégorie du passage à l’âge adulte ou de la fin de l’innocence.) (Il faut rappeler qu’Innocent est précisément… un vieux fou. La fin de l’innocence…)

Scène 39 : Les grands-parents ne dorment pas : la grand-mère dit que la fille est inquiète (parle-t-elle de Tomka qui dort profondément, semble-t-il, ou perçoit-elle ce que ressent Asya dans la forêt ?) et que Valeria erre quelque part.

Scène 40 : Entre rêve et réalité : les deux sœurs sont désormais à la maison. Valeria ne répond pas à Asya quand elle l’interpelle. Puis quelqu’un semble venir dans les bras de Valeria : elle l’enlace (jolie suite de surimpressions), mais tout cela ne semble être qu’un rêve.

Scène 41 : À l’aube, l’homme de la police politique découvre Pavel et son compagnon de fuite au bord de la rivière. Pavel semble être tué, tandis que l’autre homme est interpellé et mené à la station de police. En voyant passer le cadavre de celui qui est mort (Pavel ?) depuis sa fenêtre, la grand-mère gronde l’oiseau (d’Innocent) en disant : « Où est ton hôte ? Où étais-tu ? ». Innocent se tient immobile à l’entrée de la forêt, de dos.

Scène 42 : Le grand-père et la grand-mère viennent réveiller Asya dont c’est l’anniversaire. Le grand-père était venu avec une hache, Tomka s’en étonne et lui demande à quoi elle va servir (je n’ai pas compris le symbole, mais plus tôt, il a été question d’un bruit de hache signifiant la mort). La mère d’Asya lui a fait parvenir des chaussures neuves.

Scène 43 : Un peu plus tard, Asya écoute le sol près de la voie ferrée en compagnie de Tomka : elle lui dit que le train arrive.

Scène 44 : Sur le chemin du retour, les deux sœurs trouvent Innocent en train de creuser un trou profondément dans la terre et lui demandent ce qu’il fait (son fils est mort, et plus tard, il sera aperçu avec des vers). Elles l’obligent à les suivre.

Scène 45 : Les trois sœurs, pour l’anniversaire d’Asya, jouent leur pièce (sans paroles). La grand-mère les interrompt et leur demande de venir l’aider à la ferme.

Scène 46 : Un peu plus tard, dans le chêne, Valeria réconforte Asya qui pleure : elle lui dit qu’il est affectionné (?) et Asya se plaint de ne pas être aussi jolie qu’elle. L’oiseau (Masha ?) est là également. Elles disent que leur mère ne mange pas (?). Valeria dit à sa sœur qu’elle doit être fière et le laisser lui courir après, pas le contraire (elle parle de Sergueï ou de Volodya ?).

Scène 47 : Asya fait sa toilette et Tom lui demande ce qu’elle fera quand Volodya apprendra pour Sergueï. Elle préfère qu’il ne vienne pas. Tom lui demande si elle a fait quelque chose avec Sergueï. Asya semble dire que non puisque Tomka se dit être satisfaite qu’elle ne prenne pas exemple sur Valeria : elle ne voudrait pas d’une autre tragédie. Asya lui demande si elle préfère que Sergueï ne vienne pas à son anniversaire : Tom confirme et voudrait qu’elle reste avec son « musicien ». Asya dit qu’elle a envoyé une lettre à Sergueï pour lui dire qu’elle l’attendait. Tom lui demande si sa conscience ne la tourmente pas avec Volodya. Asya lui assure qu’elle lui expliquera. (On apprend par ailleurs que l’un des deux, Sergueï ou Volodya, doit partir à l’armée.) Asya avoue à sa sœur qu’elle est désolée pour Volodya, mais qu’elle ne se sent pas vivre sans Sergueï.

Scène 48 : La famille arrive : alors que Asya a enfilé une belle robe, son oncle Vanya entre dans sa chambre et l’embrasse (apparemment, il vient de se marier, car elle veut voir son alliance).

Scène 49 : L’oncle Klim (qui sera par la suite appelé « Kirill ») et la tante Violetta arrivent à leur tour (ce sont les parents de Valeria). L’amie d’Asya lui confie des nouvelles du “front” : la police politique est en ville. Elle lui dit que Nikolaï (le frère de Pavel ?) lui a dit qu’il avait « ouvert un nid de parasites à l’usine » et fait prisonnier son frère. Pasha et « les garçons » avaient décidé de passer la nuit à l’armée, ils seront renvoyés au commissariat militaire le lendemain. Elle poursuit en disant qu’un certain Seryozha (diminutif de Sergueï) s’est tenu sous la fenêtre toute la nuit, a fini ivre, et qu’Asya l’aurait chassé (?!). Pour finir, elle raconte que des soldats ont trouvé un corps dans la forêt : un « loup rongé » (?! poursuite du mythe du loup-garou). Innocent était choqué et il se serait rué au “nid” (traduction… sans doute le commissariat) après avoir trouvé une veste dans les bois (elle ne semble pas comprendre que s’il était choqué, c’est qu’il avait compris que cet homme « trouvé » dans la forêt était son fils).

Scène 50 : La mère et le père de Valeria la cherchent et s’étonnent qu’elles vivent dans un tel paradis. Valeria et Tomka les surprennent avec des pitreries, mais sa mère n’apprécie guère le comportement de sa fille. Elle demande qui est le garçon qui se tient un peu à l’écart (Vitya) et dit à sa fille qu’ils rentreront le lendemain, mais Valeria n’est pas d’accord et voudrait rester au « paradis ».

Scène 51 : Ivan (Vanya) et Kirill, les deux frères se mettent à l’écart pour discuter du sort de Pavel. Kirill prétend avoir fait beaucoup pour Pavel, mais dit qu’il n’aurait pas dû interférer. Ivan lui rétorque qu’il est innocent. Kirill lui dit qu’il le sait. Selon lui, c’est sa femme qui l’a poussé dans les bras de l’ennemi. Il dit à son frère qu’ils doivent rester solidaires. Kirill lui demande s’il sait pourquoi le père d’Asya a été fusillé : à cause de lui (Pavel).

Scène 52 : Plus tard, à table, les invités portent un toast à Staline. Nikolaï, un des policiers, le frère de Pavel, se présente : on l’invite à partager le repas avec eux, mais il dit qu’il n’est pas seul et part appeler son collègue (Kirill semble être une personne influente, peut-être un homme politique connu, et sa femme, peut-être une actrice, car Nikolaï l’a vue au théâtre). Une fois parti chercher son collègue, on se méfie de lui, et on demande à ce que chacun tienne bien sa langue. Ivan dit qu’il est venu voir sa mère avec son père, mais qui est-il pour lui ? (?). Ivan dit avoir frappé quelqu’un (son père ?). (La traduction parle de “halloumi” donc je suppose que c’est une erreur…) Violetta s’insurge et demande aux enfants de sortir de table et d’aller chercher Innocent (pour lui souhaiter son anniversaire ?! le même jour que celui d’Asya ?).

Scène 53 : Innocent semble chercher quelque chose au milieu des vers. Asya lui demande ce qu’il fait. Il la prend pour Masha (sa femme ?). Asya casse une cruche en cherchant de l’encre (un symbole ?). Asya le prie de venir rejoindre ses invités (on inverse les rôles, ça devient l’anniversaire d’Innocent…). La séquence s’achève avec un oiseau qui rentre dans la pièce où le portrait de Masha est fixé sur le mur.

Scène 54 : À table, Nikolaï arrive avec son collègue : Semyon (probablement l’homme qu’on a vu de dos pendant tout le film et qui semble se réjouir ici de jouer les pique-assiettes dans un tel « nid » de sorciers). En voyant Nikolaï (son fils donc a priori), Innocent s’offusque et cherche à l’attaquer. Il est retenu par Kirill et le grand-père. De son côté, Valeria se dispute avec sa mère, car elle ne veut pas partir… Nikolaï dit à Innocent qu’il ne laissera pas voir son père (son père ?! pas son fils ?…). Nikolaï, apeuré, dit qu’il les tuera tous (prémonition ?).

Scène 55 : Un garçon du village (Fedya) interpelle Asya (en l’appelant Valeria ?) et lui remet le mot de Sergueï. Le garçon salut Tomka : début d’une idylle (elle a aussi grandi et ses « désirs » sont désormais mûrs, semble-t-il…). Apparemment, dans le mot (d’après ce que j’ai pu trouver dans des critiques russes du film), Sergueï dit qu’il sortira avec Asya quand elle aura des gros seins. Elle se met à pleurer.

Scène 56 : Chanson mélancolique au crépuscule, retour au calme (avant la tempête).

Scène 57 : Séquence flashback heureuse entre Valeria et Asya sous l’orage (signe du temps révolu des plaisirs communs dans le jardin), puis Asya, le regard vide, se baignant dans la rivière. Plan de la grand-mère qui semble résignée (pas compris la traduction). Plan subliminal de Volodya, l’amoureux d’Asya, à la fenêtre dont l’image peu à peu s’éloigne. Asya rêve et rejoint ce qui semble être une sorcière (interprétée par Kira Mouratova) : bruits inquiétants comme des murmures, des incantations. La sorcière semble la faire voyager dans l’espace et le temps (elle place Asya devant un miroir : dans son récit, « La Sorcière », Asya avait écrit que la sorcière voyait l’avenir à travers les miroirs) : elle se promène au milieu de la nuit, des flambeaux parsèment le sol, elle y croise des soldats nus, des femmes effrayées, Tomka (en robe de mariée ?) au bras de Fedya, le garçon venu lui apporter la lettre de Sergueï. Asya se retrouve ensuite sous la véranda de la maison près de sa mère : une boule de feu parcourt l’espace. Asya lui demande comment elle se l’est procurée. Par sa grand-mère, lui répond-elle. Et qui en héritera ? Elle, Asya. Son rêve se poursuit : flashback, son père en tenue d’aviateur vient l’embrasser sur le front.

Scène 58 : Au matin, la grand-mère est au chevet d’Asya : elle craignait de ne pas la voir se réveiller. Elle dit que tout le monde est parti : ses « sœurs », mais aussi les garçons qui partaient pour l’armée. Innocent est mort. Asya répond qu’elle le sait déjà. Asya voit sa mère dans un coin, toujours en train de dormir.

Scène 59 : Asya prend sa mère dans ses bras, puis Asya s’éloigne dans la campagne, à l’aube. Brouillard (ou déjà fumées du bombardement : on croit voir un peu après de braises sur le sol) et bruits inquiétants, qui laissent vite place à la mélodie habituelle du film (Bach – Siloti, Prélude en si mineur). Asya tend la main vers une rose (celle-là même qu’elle avait regardée au premier réveil de leur arrivée) : des gouttes de sang perlent sur ses doigts.

Scène 60 : On la retrouve près de la tombe de Masha, de dos, regardant au loin. Non loin de là, des bombardiers allemands survolent les steppes du pays. Asya baise le sol et semble entendre l’arrivée de la mort qui vient (bruits d’outre-tombe). Musique tragique sur les avions. Asya les voit venir avec un œil noir : le sourire aride et desséché d’une morte se dessine sur ses lèvres blanches. Elle semble voir Tomka morte dans les bombardements. Images des camps (ce ne sont pas les plans les plus fins du film) : des femmes nues, parmi elles, Valeria.

Scène 61 : Retour à la nature paisible. Asya écrit à Volodya : elle lui dit qu’elle ne peut pas croire qu’elle ne verra plus jamais Valeria et Tomka. Vitya est mort sans savoir que Valeria allait aussi mourir ; et Valeria ne sera pas plus au courant de la mort de son amoureux. Elle dit ne pas pouvoir trouver le sommeil : elle a tout le temps des images de sa « chambre de courrier ». Elle se souviendra de lui.

Scène 62 : Travelling sur quelques tombes (là où se trouve la tombe de Masha sans doute), puis la caméra arrive sur deux adolescents qui dorment paisiblement dans l’herbe : la jeune fille ouvre un œil en gros plan vers la caméra.