Equus Rex et Rookie

Equus

Année : 1977

Réalisation : Sidney Lumet

Avec : Richard Burton, Peter Firth, Colin Blakely, Joan Plowright, Harry Andrews, Jenny Agutter

Depuis la naissance du cinéma et de l’avènement au même moment du metteur en scène de théâtre — deux phénomènes concomitants qui relèvent de la même conception de la représentation — il y a toujours comme une difficulté à déterminer dans ce qu’on regarde qui en est l’auteur. À moins de se faire aider d’un nègre, l’auteur d’un roman est facile à déterminer ; il en va de même pour une peinture (du moins pour ce qui est des peintres impressionnistes qui se promenaient chevalet sous le bras et les pinceaux aux dents). Mais au théâtre, avant que l’on se questionne sur le meilleur moyen de montrer un sujet au spectateur, il y avait le texte d’une part, et de l’autre, l’acteur, ce demi-dieu à la jambe de bois ; le travail du régisseur, lui, se limitait au rôle de souffleur de répétition et de chef du chantier qui se tramait en coulisses. L’art de la représentation pouvait donc se résumer ainsi : l’auteur écrivait, l’acteur s’écriait.

Le nouveau siècle est donc à peine entamé que ce fabuleux outil qu’est le cinéma change d’un coup la donne : on n’écrit plus et on ne crie plus… On montre. Le théâtre de marionnettes et d’ombres chinoises quitte la hotte des forains pour se faire industrie et spectacle de masse. Le cinéma est l’héritier de la lanterne magique et des fantasmagories : il est un lieu où on projette et où on se trouve projeté. C’est d’abord l’acte d’immersion, le spectacle féerique et fantastique, le rêve éveillé, la contemplation des images, qui l’emportent sur l’objet filmé. L’auteur, lui, est ainsi relégué à l’arrière, voire hors-champ, et l’acteur n’est plus le demi-dieu que l’on vient vénérer pour son talent déclamatoire, mais un monstre qu’on expose sans honte, car on ne demande pas, en plus, à la femme à barbe de savoir jouer des claquettes. Quand on vient épier ses voisins par le trou de serrure, l’intérêt de la chose est sans rapport avec les capacités de ces voisins à nous montrer quelque chose qui en vaille la peine. Le fait de regarder prévaut sur le fait dramatique : regarder suffit à fasciner. Allez donc maintenant définir la notion d’auteur parmi tous ces monteurs, montreurs et dresseurs d’images… Est-ce que les histoires de Méliès sont dignes d’intérêt ? Est-ce que le discours plus ou moins vague des films d’Abel Gance vaut pour lui-même ? Ou est-ce qu’on ne juge qu’à travers ce qu’on voit et ce qu’on croit comprendre ? Quand on se rend au théâtre pour voir un Racine ou un Feydeau désormais, on ne juge plus la pièce mais le rendu, l’œil du metteur en scène, l’angle, le parti pris. Et quoi qu’on en dise, le contenu, s’il présente une cohérence, passera toujours par le visuel. Des générations de metteurs en scène incompétents s’efforceront bien d’exprimer par les mots la justification de leurs choix qu’ils n’auraient pas réussi à rendre autrement, ce seront toujours les images qui parleront à leur place. La présentation d’une œuvre n’est plus celle d’un soir, unique donc éphémère, laissée telle quelle à l’appréciation du spectateur, sans autre intermédiaire que l’interprète ; l’œuvre devient représentation, reproductible à l’infini, immuable, comme un auteur de roman capable de présenter à ses lecteurs les productions sans intermédiaire de son imagination. On passe, au tournant du siècle, de la volonté de dire à la volonté de montrer. Et l’auteur, désormais, il est là : celui qui montre.

Il aura fallu un demi-siècle pour voir la critique française imposer une certaine idée de la notion d’auteur au cinéma. Force est de constater pourtant qu’elle ne peut s’appliquer à tous les réalisateurs et à tous les films. Dans un contexte hollywoodien où le réalisateur a souvent assez peu de prises sur son sujet, il se contente souvent de n’être qu’un régisseur amélioré, capable en bon maître des cintres de faire tomber les décors l’un après l’autre sur la scène… D’autres écrivent leurs propres histoires et se chargent, plus ou moins bien, de les livrer au spectateur, et alors, qui juge-t-on entre celui qui propose une histoire et celui qui se charge de la dévoiler au regard ? Il y a encore ceux qui semblent pouvoir prendre des sujets au hasard et montrer invariablement la même capacité à soulever l’intérêt du public. C’est surtout à ce dernier type de metteur en scène auquel on pense quand il est question « d’auteur » au cinéma (même si un même réalisateur peut être rangé à la fois ou tour à tour dans chacune de ces catégories). Beaucoup souhaiteraient en plus y trouver ou y voir une logique d’ensemble, des thèmes de prédilection, des obsessions, tout cela pour cadrer au mieux avec l’image de l’auteur qu’on se fait ou voudrait se faire, à savoir celle d’un être supérieur capable dans sa grande sagesse de nous prodiguer des leçons de vie ou une philosophie. Je suis plus prosaïque, je préfère dire qu’un auteur de cinéma, un metteur en scène de talent, est un artisan de la représentation, à la fois un faiseur d’images et un raconteur d’histoire. Un conteur populaire. Un prestidigitateur, un illusionniste. Un épouvantateur, un émerveillitateur. Bref, un réalisateur, c’est-à-dire celui capable de « réaliser les rêves » et de nous y faire croire. Une expérience en somme.

Gutenberg avait tué les conteurs des feux de camp, le cinéma les réanime en les renvoyant au cœur de leur temple primitif : la caverne.

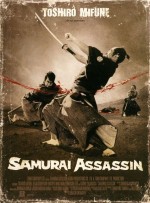

Equus, Sidney Lumet 1997 | Persky-Bright Productions, Winkast Film Productions

C’est souvent cet art de la représentation qui est jugé dans un film, plus que l’histoire même. On a chacun droit à nos thèmes de prédilection, et on chérira sans honte des films mal mis en scène, donc objectivement médiocres, mais qui trouveront un écho particulier dans nos sensibilités de spectateur. Toutefois, quand on est — aussi — en quête de qualité, d’excellence et « d’auteurs » capables de nous proposer une certaine vision du monde, c’est donc vers ceux-là, ces « réalisateurs de rêves », qu’il faut se tourner.

Et — c’est là où je voulais en venir — Lumet peut être rangé dans cette catégorie. Magicien, auteur d’images, conteur, raconteur, transmetteur, représentateur, etc. Il n’est presque jamais intervenu dans l’écriture de scénarios ; il s’emparait des pièces de Broadway pour les transposer à l’écran. Ce type de transpositions dans l’histoire du cinéma n’a pas toujours été des plus heureux, pourtant Lumet s’en est fait une spécialité. Ne restait de la pièce originale, presque toujours, que l’essentiel à ce stade primitif : le support dramatique d’une histoire et sa nature littérale, verbale. Plumet se chargera du reste, et du principal au cinéma : la réalisation. Autrement dit, la traduction en images d’une histoire. Le metteur en scène dessine et dirige le regard.

Un de ces réalisateurs prestidigitateurs pourra faire un bon film d’un mauvais scénario, mais un réalisateur médiocre n’arrivera jamais à rien avec le meilleur des scénarios possibles (dit-on).

Il y a de ça dans Equus. Non pas que le scénario soit précisément mauvais, c’est surtout que les thèmes évoqués n’ont rien de bien alléchant. Comment intéresser un spectateur en effet avec une telle trinité, mélange improbable de mièvre et de dogmatisme ? Psychologie, religion et… cheval. Dieu est mort, longue vie à Freud. Quoi ? Mon royaume… pour une analyse ! Crottin alors…, ça crin grave !

Ça ressemblerait presque à un pari lancé à un maître des ombres.

Comment ? Un de ces grands metteurs en images serait capable de faire un bon film avec le plus mauvais des scénarios ? Tiens Sidney, j’ai vu l’autre jour une pièce à Broadway, certes bien écrite, pleine d’érudition, de références, mais vraiment idiote, de la bêtise à dose de cheval… Te croirais-tu capable d’en faire un bon film ? Oh, je ne te demande pas d’en faire un « grand » film, mais de me prouver que tu es capable d’en tirer quelque chose.

It’s a deal.

Psychologie, religion, et cheval… C’est un peu le mariage de la carpe et du marteau, ou de la faucille et du requin. Bref, un cadavre exquis tiré aux dés semblant tout droit sorti du chapeau de la Castafiore. Autant imaginer une histoire où une famille évangélique ferait appel à un exorciste pour guérir l’homosexualité de leur cochon d’Inde… Avec de tels éléments de départ, le pari semblait donc bien difficile à tenir.

Et pourtant. La magie de Lumet opère dès les premières images et sans failles jusqu’à la fin.

Un des traits de génie de ce conteur efficace qu’est Lumet, c’est cette capacité toujours à poser sa caméra là où il faut. L’angle, la distance, le montage. En dehors de la mère du patient passablement étanche à toute intelligence, deux femmes parcourent le film en jouant les utilités. La première sert de confidente au psychologue, et la seconde est là pour révéler le trouble, l’impuissance et la folie de notre étalon blond et con comme les foins. Si la confidente a droit à quelques gros plans, Lumet ne s’en sert presque que comme des inserts, comme on le ferait pour une main, et comme si son visage était tout juste bon à montrer subrepticement de simples réactions. Elle n’a pas de vie ou de cohérence propre, elle n’est qu’un mur sur lequel le personnage joué par Richard Burton peut venir se reposer et s’interroger. Quant à la seconde, bien que probablement jolie (c’est, Jenny Agutter, la sœur brûlée par le soleil dans La Randonnée), elle passe son temps au second plan, voire carrément hors-champ. Elle virevolte ainsi comme une mouche le ferait autour de la queue d’un âne. Que ferait un réalisateur sans talent de ces personnages ? Il montrerait platement deux acteurs se faisant face sans chercher à adapter la distance de sa caméra en fonction des personnages et de la situation. Si elles ne sont que des utilités, rien ne sert de s’approcher d’elles. Elles ne sont que détails et doivent se fondre dans le décor, comme des ombres ou des fantômes, tout juste nécessaires à nourrir les enjeux et la bonne marche de l’histoire. Seule compte cette quête introspective et analytique pour comprendre, à l’image d’un Œdipe, les causes cachées d’un dérèglement. Seule compte cette sorte de rodéo mental où le patient rechigne d’abord à se laisser ausculter sa crinière pleine de poux, et avant d’accepter une coopération parfois violente dans le seul but de dompter enfin ces démons qui le rongent.

Tout chez Lumet concourt à cette nécessité d’éclairer le sens, de mettre en évidence sans brutalité les évidences du récit. Au théâtre, on ne peut évidemment pas privilégier la présence d’un acteur par rapport à un autre ; mais certaines pièces, et c’est le cas ici, peuvent mettre en place une tension, scène par scène, toujours sur le même motif, produisant un effet de montagnes russes : un début serein et une situation qui se tend de plus en plus jusqu’à un climax, une résolution, un dénouement, une révélation. Comme une respiration à l’échelle des scènes qui adopte par mimétisme la structure globale d’une histoire où tout se tend jusqu’à l’apothéose cathartique finale (oh, oui ! c’est… bon !). Et Lumet suit parfaitement cette logique en adaptant tous les moyens du cinéma pour les mettre en œuvre. La difficulté est ici de se situer entre une rigueur asséchant toute créativité, et une trop grande liberté qui noierait le spectateur dans une ponctuation qui échapperait à la logique intrinsèque du récit, juste pour la beauté de foutre ici ou là des points, des effets, et jouer à montrer plus qu’on ne montre. La musique joue parfaitement ce rôle en étant très peu invasive et explicative. La qualité du montage aussi. Surtout, et ça rejoint la capacité de choisir comment traiter les détails de l’histoire, tout le travail fait sur la grosseur de plan. Il y a une certaine élégance à savoir toujours se situer par rapport à l’action et aux personnages. Lumet n’hésite pas à commencer nombre de scènes en plan large, sans découpage, et en privilégiant les panoramiques. Il n’en fait pas une règle, si la situation le réclame il s’adapte. Il permet ainsi au spectateur (qui vient en principe de suivre à la fin de la scène précédente, donc, un temps fort) d’entrer progressivement dans une nouvelle scène qui va monter crescendo. Il commence dans la retenue, la distance, la pudeur, la prudence, avant d’oser s’approcher et plonger au cœur, comme on apprivoise un animal sauvage…

Et l’une des difficultés à rendre cette tension, tient au fait que s’il y a des réalisateurs assez habiles pour créer cela à l’aide du découpage ou d’effets de mise en scène à la table de montage, on en trouve peu qui soient en capacité de reproduire cette tension sur un plateau. Pour cela, il faut de véritables directeurs d’acteurs. Les acteurs peuvent être des chiens fous et si on les laisse faire, ils n’auront eux que deux priorités : le réalisme et l’émotion. Le réalisateur doit donc recadrer ses acteurs, leur mettre le mors aux dents, et les inciter à trouver ce « réalisme » dans une logique d’ensemble (seule la compréhension de la situation est indispensable, alors que le réalisme se parasite souvent d’intentions inutiles, de réactions trop sensibles, et de tensions fabriquées, que l’acteur cherchera paradoxalement en s’agitant et en ne cessant de proposer des interprétations différentes et contradictoires) ; quant à l’émotion, elle ne doit venir que quand elle est nécessaire, car un film n’est pas un tunnel de passions sans fin (parfois, il peut même se révéler être utile d’estomper des émotions survenant trop tôt, et d’en accentuer d’autres, arrivant cette fois au bon moment, quitte à perdre là en réalisme).

C’est un savoir-faire plutôt rare. Une culture, une sensibilité, qui ne va pas forcément de soi. On dit par exemple, au théâtre, que pour donner de l’intensité à son interprétation, il faut (et ça s’y prête bien ici) « retenir les chevaux ». L’intensité passe d’abord (surtout dans un film où le texte a une si grande importance) par le talent de l’acteur à retranscrire cette intensité contenue. Mais au directeur d’acteur ensuite de savoir reconnaître dans un script les moments forts où jouer des éperons avec ses acteurs sans leur lâcher tout à fait la bride et en évitant qu’ils se cabrent… « Retenir les chevaux » (Évidemment, si le cheval ronronne…, on ronronnera avec lui. Pour retenir les chevaux, encore faut-il qu’ils aient envie de galoper, elle est là la tension, dans l’élan contraint.) Cela commence parfois pour l’acteur à suggérer (et c’est encore plus vrai pour Richard Burton qui s’adresse directement à la caméra) qu’il dispose d’un secret, ou qu’il est en quête de quelque chose, et que tout son bavardage n’a qu’un but : trouver une réponse à tout ce mystère. Qu’il possède déjà ou non cette réponse. C’est comme une longue phrase qui ne s’arrête jamais et dont on attend la résolution comme posé sur un fil. Tout le texte est tourné vers une destination que l’acteur s’efforce de trouver, et il suffirait que son attention se perde d’un coup, que sa présence s’efface, pour qu’il éteigne en quelque sorte la lumière et ferme le rideau. « Retenir les chevaux », c’est pour l’acteur, se laisser embarquer quelques secondes, se reprendre, et tirer sur les rênes à nouveau. Comme une obstination, une quête, accaparant son attention, et la nôtre.

Ce qui vaut pour les personnages secondaires l’est pour les détails au sein même des séquences. Quand le patient vient regarder l’heure au poignet de son psy, c’est une futilité, Lumet ne s’y attarde pas. Il aurait été si tentant de casser le train-train ronflant du plan large par un jeu d’inserts et de champ-contrechamp en plans rapprochés… On comprend la situation, inutile d’insister. Au fond, c’est comme dans un mauvais roman où l’auteur s’applique à reproduire des expressions ou des stéréotypes, des images vues et revues, qui n’ont qu’un seul but en fait, le rassurer sur ce qu’il écrit et sur la capacité du lecteur à percevoir ce qu’il veut dire. Il se donne ainsi l’illusion d’un récit efficace, car compréhensible de tous en multipliant les lieux communs, se convainc tout seul du niveau de sa production, quand en fait, à force d’images creuses et de méfiance à l’égard de la capacité du lecteur à imaginer par lui-même les détails qu’on aura soigneusement décidé de lui cacher, voire à juger de la justesse des termes employés, il ne cesse de se détourner de lui. Et chaque occasion est bonne pour tomber dans le piège de ces artifices, comme quand un dialogue stipule qu’un personnage regarde l’heure à la montre de l’autre… « Ah, tiens ! Je vais pouvoir créer un rapport entre les deux ! Je l’ai déjà vu faire ailleurs… »

Dans la mise en scène, comme dans l’écriture, le savoir-faire est là. Non pas au niveau des idées, mais de la mise en œuvre d’une histoire. Du montrer. C’est à ce niveau que le metteur en scène devient un auteur (et seulement, j’essaie de m’interdire, même si la tentation est toujours là, l’idée d’un auteur-cinéaste capable de développer des thèmes et désireux de dire quelque chose). C’est une création des images, une création témoin du désir de « l’auteur » de coller au plus près d’une idée de la réalité dans le but de reproduire un univers unique et conforme à une cohérence propre. (Et en revanche, un artisan de la représentation qui chercherait systématiquement l’originalité au détriment du mot juste, de la distance ou du plan adéquat, serait prisonnier de ses effets, car il s’écarterait de l’impératif permanent du conteur à retranscrire le plus fidèlement possible l’histoire à laquelle il donne corps).

Alors, tout ça dans Equus est bien mené, c’est impressionnant, et face à la faiblesse du sujet, on serait tenté de ne voir que la futilité, voire l’impuissance, du génie de Lumet. Mais il réussit son pari, et un cheval reste cheval… Il pourra toujours mettre en boîte l’annuaire ou le missel de Constantinople qu’il en sortira toujours un objet digne d’être vu. Voir et écouter, le cinéma n’aurait finalement besoin de rien d’autre, comme quand, en l’absence de son, les spectateurs y trouvent un intérêt à zieuter des images sur un mur comme on s’arrête à la fenêtre en croyant voir la voisine de l’immeuble d’en face faire tomber la culotte et se tripoter les miches… Une sorte de boîte à musique, à fantasme, un orgue de barbarie qui bien lancé ne pourrait plus s’arrêter de projeter dans nos têtes ses images fantasmagoriques. Dans un roman, on s’attache aux idées, à quelques… images qui nous parlent ; on est maître de notre temps, on arrête, on reprend, on s’interroge… Au cinéma, on est comme dans un théâtre mécanique où tout est joué d’avance ; l’acteur est comme un automate de la physique quantique, à la fois mort et vivant, esclave du temps et de l’espace ; celui qui contrôle tous les fils (ou les cordes), c’est ce réalisateur. Monteur en chef, grand manitou du monde, capable de refaire basculer en deux heures de temps l’homme rationnel du XXᵉ siècle dans l’univers des monstres et des illusions. Une fois les portes de cet inframonde ouvertes, celui qui joue n’est plus l’acteur, mais le spectateur.

Ça peut paraître une évidence, mais quand on se retrouve avec une partition en main, un scénario, comme souvent très écrit, très théâtral, chez Lumet, beaucoup se retrouveraient démunis et se contenteraient d’illustrer une histoire en capturant les acteurs réciter un texte qui n’aurait ni queue ni tête pour eux. Lumet, non seulement donne l’impression de savoir à chaque instant ce qu’il fait et où il va, mais sa maîtrise, quel que soit son sujet, reste sans faille. Il ne capture pas des images pour servir d’intermédiaire entre l’objet filmé et le spectateur, il capture ce qu’il comprend d’une situation en s’efforçant de restituer à travers les acteurs toute cette logique qu’il prendra sens dans divers ensembles au montage (restitué avec une musique ou d’effets sonores si nécessaire). Il n’est pas un auteur dans le sens où il n’invente pas le fait dramatique, mais avant de le mettre en image et en mouvement, il se doit, d’abord, de le respecter, le comprendre pour mieux le retranscrire, et enfin de l’inspecter pour le donner en spectacle. L’auteur est là, il produit un contenu qui a vocation à être consommé… Alors, si certains prennent des scénarios et en font des avions en papier, Lumet est un des rares metteurs en images qui non seulement comprennent parfaitement ce qu’ils filment, mais savent aussi le restituer « fidèlement ». La fidélité n’est ici qu’un artifice, une illusion, car le metteur en scène, avant d’être « recréateur », est d’abord lecteur. Il doit s’approprier l’histoire pour lui trouver une logique propre et personnelle, sans quoi il serait incapable de retranscrire au spectateur une matière destinée à lui parler à son tour. On ne peut être fidèle qu’à « l’esprit » quand on passe du monde des mots à celui de la fantasmagorie. Les trahisons éventuelles sont celles de l’interprète et du traducteur. Aucune œuvre (encore moins une pièce de théâtre ou un scénario qui ne sont que des productions intermédiaires) ne peut contenir en elle sa logique propre. On sait que beaucoup d’artistes (médiocres) aiment incorporer à leurs « chefs-d’œuvre » un manuel explicatif pour s’assurer que le spectateur ne manque pas d’être convaincu du génie de son auteur ; or bien sûr, seule l’œuvre compte, et c’est à chacun de juger de sa cohérence. C’est bien pourquoi la même histoire drôle passant de main en main aura des fortunes diverses : la capacité du raconteur à capter l’attention de son auditoire est tout aussi importante voire plus que le fait comique seul. Lumet ne fait rien d’autre ici qu’en donner un exemple remarquable : oui ce scénario, quoi que bien écrit, n’a ni queue ni tête, ou tout du moins, d’un intérêt plus que limite. Mais Lumet est là, et Lumet, comme tous les génies, transcende et repousse les limites.

Pas vrai, mon dada ?… Hein… Qu’il est beau en fils d’Œdipus avec ses yeux tout crevés ! Mais oui qu’il est joli ! — Hue, hue ! — Mais queue henni… un cheval autiste avec ça ! Non mais t’as vu sa dégaine ? Dustin Hoffman tout craché…

Ah… Lumet, gentil à lunettes… Ah… Lumet, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et la tête, et la tête… Aaaaah…

Broadway ne sait plus quoi broadwer : bientôt un cochon d’Inde qui se cabre !

Listes sur IMDb :

✓

Liens externes :