Capricorn One

Année : 1977

Réalisation : Peter Hyams

Avec : Elliott Gould, James Brolin, Brenda Vaccaro, Sam Waterston, Karen Black

Il m’arrive de tomber sur des films surprenants, relativement connus, qui avaient jusque-là échappé à ma connaissance. Non pas que je sois censé connaître tous les films « surprenants » de l’histoire, mais disons que… je fais mon âge. Et a priori, quand cela arrive, l’explication qui saute après-coup aux yeux de mon ignorance…, c’est que c’est un navet. (C’est aussi parfois juste ma mémoire : le film figurait dans ma liste de films à voir.) J’ai souvent échappé aux navets à la télévision (mon hebdomadaire TV m’incitait à privilégier les grands films ; ça laissait relativement peu de place aux navets du vendredi soir sur M6), et dans certains domaines, les navets passent tout simplement à la trappe de l’histoire.

Ce n’est pourtant pas tout à fait le cas de Capricorn One : on pourrait le qualifier de film de science-fiction, un domaine dans lequel précisément, les navets peuvent rêver se faire une place dans notre mémoire collective. Pour une raison simple : l’accroche du film est tellement tentante qu’on s’y laisse souvent prendre avant de regretter que le genre nous habitue à tant de déconvenues.

Le truc, c’est que l’on pourrait tout autant (et mieux d’ailleurs) le voir comme un thriller paranoïaque typique des années 70. Et puisque le genre est très marqué à son époque, puisque l’argument du film ne vaut pas celui des films SF (Stephen King arrivera à mêler les deux), je suppose que c’est ainsi qu’un tel film a pu passer sous mes radars pendant tout ce temps. J’avoue un attrait certain pour ces films parfois oubliés des années 70 qui proposent un mix entre complot, paranoïa, technologie, catastrophe, politique. Et j’avais découvert Le Cerveau d’acier, appartenant à cette veine de « grands films » ratés à l’occasion de ma liste des Indispensables de 1970. Sept pages plus tard, je me laisse tenter par cet objet inconnu qu’est Capricorn One.

Qui résisterait à une telle accroche ?… « Et si l’événement le plus important de notre histoire n’avait en réalité jamais existé ? » L’événement en question, ce sont les premiers pas sur Mars.

En dehors de ce slogan commercial digne des meilleurs écrivains racoleurs, une fois vu, pourquoi le film est-il si surprenant à mes yeux ? Cela me saute peut-être trop aux yeux alors que j’intègre précisément ces films dans des articles dédiés à l’histoire du cinéma ; pourtant, en le voyant, impossible de ne pas se dire qu’il est parfaitement le produit de son époque (on peut lire par exemple que c’est le Watergate qui a permis la production du film). En dehors du fait que je vois sans aucun doute l’année 1977 comme une année charnière plus que d’autres parce qu’il s’agit de l’année qui m’a vu naître, c’est aussi et surtout l’année de sortie de La Guerre des étoiles. On peut discuter de la place du film dans l’histoire si George Lucas n’en avait pas fait des suites et façonné ainsi notre univers commun sur des générations, le fait est que le film marque un basculement dans l’histoire du cinéma américain : la fin du Nouvel Hollywood, et par conséquent, le début d’une nouvelle ère, l’ère des blockbusters, des films tournés vers le public adolescent, des fantaisies, etc. Les Dents de la mer peut être vu comme le premier « tube de l’été », il n’était ni une fantaisie (quoique) ni un film tourné vers un public jeune (quoique). Un autre film de Spielberg représente tout aussi bien cette époque de transition, en y mêlant des éléments paranoïaques et d’autres de fantaisie : Rencontres du troisième type. Bref, le film de Lucas a fait passer (ou repasser) le cinéma hollywoodien dans une autre dimension, opérant une sorte de contre-réforme dans la production en évacuant de la fiction tous les sujets politiques, sociaux ou contestataires. The show must go back.

Après 1977, les films se feront également moins « paranoïaques » (Reagan au pouvoir, ce sera les « années fric », les années du mirage de l’entrepreneuriat et de la dérégulation avant le retour de bâton la décennie suivante et la nouvelle éphorie du numérique au tournant du siècle, illustré au cinéma par l’explosion des effets spéciaux numériques). On comptera cependant quelques exceptions avec un retour sporadique des thèmes « paranoïaques », « catastrophes » et « technologiques » insérés dans des histoires dans lesquels le héros est mineur. Vous aurez alors Wargames ou D.A.R.Y.L par exemple…

Je ne m’attarde pas sur les défauts ou les trous d’air dramaturgiques qui font glisser Capricorn One dans le navet malgré l’argument prometteur. Remarquons juste qu’au cinéma, suivant la logique de « suspension volontaire de l’incrédulité », le spectateur n’a aucun problème à gober une proposition de départ aventureuse à condition de s’y prendre plus ou moins habilement pour présenter la chose ; en revanche, il sera beaucoup moins conciliant avec les incohérences dans un scénario, les portes jamais refermées, les psychologies hasardeuses, les rapports de cause à effet bidonnés ou faciles, les coïncidences heureuses, etc. Une histoire de complot « trop gros pour être vrai » posera moins de souci au public (on est là pour ça) que certains enchaînements dramatiques qui relèvent paresseusement de l’affabulation. « On n’a pas marché sur Mars ! Découvrez cet incroyable complot ! » « Ah ?… Dites…, le journaliste sort miraculeusement indemne d’une tentative d’assassinat, il se trimballe nonchalamment vers la femme d’un astronaute pour poursuivre comme si de rien n’était son enquête, donne son nom à un agent fédéral, et il n’est pas inquiété ? Mais, prenez-moi pour une buse aussi ! »

C’est rigolo, mais d’autres points attirent bien plus aujourd’hui notre attention. Si le film a pu se faire grâce à la mode des films paranoïaques et au Watergate, le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis l’avènement d’Internet et la pandémie, l’atmosphère de suspicion, les complots sont partout. Peter Hyams ne pensait d’ailleurs sans doute pas viser si juste en imaginant un voyage bidonné pour Mars et diffusé des mois durant sur les écrans de télévision. Si la remise en question de ce qui apparaît dans les médias ne date pas d’hier (Un homme dans la foule, Le Gouffre aux chimères, Network, Medium Cool, etc.), les doutes sur la réalité de la conquête spatiale n’avaient encore jamais fait l’objet d’un film (à ma connaissance). Or, ces « interrogations » reviendront en boucle dans l’esprit de certains, jusqu’à traverser le mur de la fiction, bien alimentées en cela, parfois, par des éléments entre-deux, pas ouvertement « complotistes », mais participant à écarter la fenêtre des possibles (d’Overton) comme X-Files ou Opération Lune.

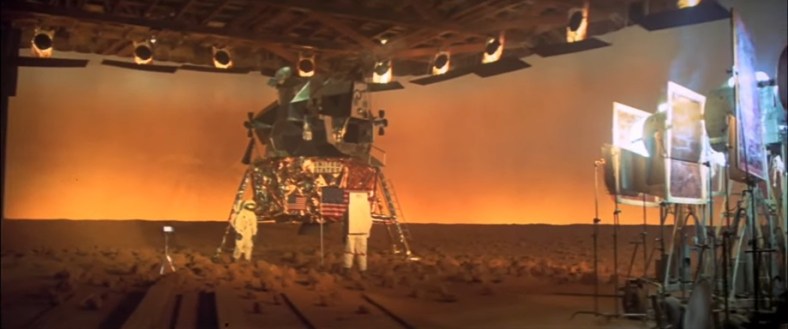

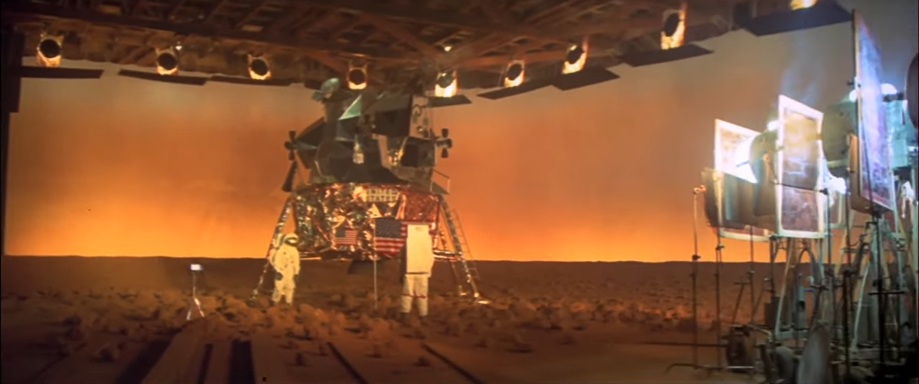

Autres points saisissants du film : son aspect visuel et ses collaborateurs. Une des qualités du film et de sa production reste d’avoir su rendre à l’écran de manière plutôt crédible (rare pour de la science-fiction — qualifions cette histoire de « soft SF » ou d’anticipation de premier degré…) l’aspect technique et politique du film. Les scènes de foule sont réduites, mais on y croit ; la production a pu bénéficier de quelques éléments prêtés par la NASA ; et les décors remplissent parfaitement leur mission. De la même manière, la photographie s’ancre très bien dans cette époque dans laquelle Hollywood (ce n’est pas un film hollywoodien, même si tout tend à nous le faire penser) s’arme désormais de tous les outils démocratisés par les cinéastes du Nouvel Hollywood (la prise de son laisse à désirer en revanche). Il se trouve que le directeur de la photographie a travaillé sur Conversation secrète et sur… Les Dents de la mer. La teinte du film semble en effet être composée des caractéristiques de ces deux films (choix des focales et grande luminosité). Bref, techniquement parlant, à côté, La Guerre des étoiles paraît fauché et composé en papier mâché.

Le film de Lucas est sorti au milieu de l’année 77 alors que le tournage de Capricorn One était déjà probablement fini (il sortira en toute fin d’année au Japon, c’est du moins ce que montre IMDb). On trouve pourtant quelques éléments dans le finale qui laissent furieusement penser au film de Lucas. La jolie poursuite entre l’avion et les deux hélicoptères évoquent aujourd’hui l’attaque de l’Étoile de la mort. Enfin, le happy end paraît un peu tiré par les cheveux et n’est pas sans rappeler le côté protocolaire (remise de médailles contre enterrement des astronautes) de La Guerre des étoiles. Bien réaliser un mauvais scénario basé sur une seule bonne idée, c’est donc du domaine du possible. Et les films pouvant être bientôt vendus en passant par le département marketing des majors sans passer par la case scénario, peut-être voit-on là qui s’amorce ce fameux tournant des années suivantes, largement inspiré ou provoqué par les succès faussement faciles et puérils de George Lucas et de Steven Spielberg.

Autre personnalité notable présente sur le film : Jerry Goldsmith. Sur plus de cinq décennies à écrire des bandes originales, le parcours du compositeur impose le respect. Il se fait d’abord remarquer avec des musiques de westerns (Seuls sont les indomptés, Rio Conchos) et de thrillers (Sept Jours en mai). Et déjà, en 1966, Goldsmith se met au service de la « soft science-fiction » (invisible, sans high-tech) avec L’Opération diabolique. Deux ans après, il dirige la musique de La Planète des singes. On le retrouve au générique de gros succès de Steve McQueen. Il compose ensuite la musique de Chinatown en 1974, puis celle de La Malédiction et de L’Âge de cristal en 1976. Goldsmith était tout indiqué pour ce film : le garçon ne prenait pas de haut les séries B vendues comme des séries A ; et il a sans doute participé, à sa manière, à donner ses lettres de noblesse à des genres autrefois méprisés (le western a, lui, toujours bénéficié d’excellentes partitions). Et en 1979, l’espace ne diffuse qu’un seul son : les musiques de Jerry Goldsmith sur Alien et sur Star Trek. (Inutile d’évoquer le reste, « ça calme ».)

Quant au réalisateur-scénariste, Peter Hyams, il s’agit de son premier succès. Potentiellement son meilleur film d’ailleurs. De quoi pouvoir, à coup de navets successifs, surfer d’une décennie à l’autre tout en trouvant les moyens de faire financer ses films. À son casier, citons principalement : la suite de 2001 et quelques entre-jambes de Jean-Claude Van Damme. L’occasion de finir tout de même sur une autre qualité du film : sa distribution. Très Nouvel Hollywood pour le coup. Moins belge.

La NASA semble vouloir confirmer ses objectifs pour la Lune et Mars. Tout en taillant dans le budget. N’y mijoterait-on pas quelque chose ?…

Capricorn One, Peter Hyams 1977 | Associated General Films, ITC Films

Sur La Saveur des goûts amers :

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel