La rumeur sort de la bouche des enfants

La Rumeur

Titre original : The Children’s Hour

Année : 1961

Réalisation : William Wyler

Avec : Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, James Garner, Miriam Hopkins

— TOP FILMS —

La structure du récit est habile et complexe. Au-delà d’un simple mélo, si on était audacieux, il faudrait parler de tragédie. On est un peu chez Racine : des gonzesses qui papotent, un mec au milieu qui n’a rien compris, l’amour interdit, la passion destructrice, et la destinée foireuse. Les adaptations théâtrales apportent toujours au cinéma une certaine singularité, une structure particulière. Unité de lieu presque respectée, unité d’action suivie à la lettre, et unité de temps assez bien rendue. Les deux premiers actes se déroulent sur deux ou trois jours, on termine sur une scène assez longue qui fait déjà office de dénouement (chez la vieille dame qui a colporté la rumeur) ; et le dernier acte est un retour à l’école, vide, avec une séquence dans toute sa continuité qui fait office de réel dénouement. Cette unité rarement prise à défaut dans les différentes dimensions du film apporte une intensité qui ne retombe jamais jusqu’à la fin. Le film file comme une longue chute. Linéaire et inéluctable. Rien n’arrête la rumeur… Elle frémit d’abord, puis on commence à mieux l’entendre. Quand enfin elle vrombit, les fissures apparaissent, et on ne peut bientôt plus que constater l’effondrement de tout l’édifice.

Ce n’est pas tant le sujet de l’homosexualité féminine qui fascine dans le film, mais bien celui des luttes d’apparence, du mensonge et de la rumeur colportés parfois sans vouloir de mal… C’est ça qui est terrible… La rumeur, on la véhicule le plus souvent sans savoir. Sans comprendre les conséquences de ce que l’on dit. Parfois, comme ici, il y a bien à l’origine un personnage aux intentions néfastes (une petite peste qui cherche à se venger), mais on imagine que ça n’a servi que de détonateur, ou de révélation d’une situation déjà nouée qui n’attendait plus qu’à exploser sous nos yeux. N’importe quoi aurait pu mettre le feu aux poudres.

On peut tous être complices de la rumeur : les ragots, il n’y a rien qu’on aime autant partager. Et comme on déforme un peu chaque fois, au bout de la chaîne, ça ne correspond plus du tout à ce qui était raconté au début.

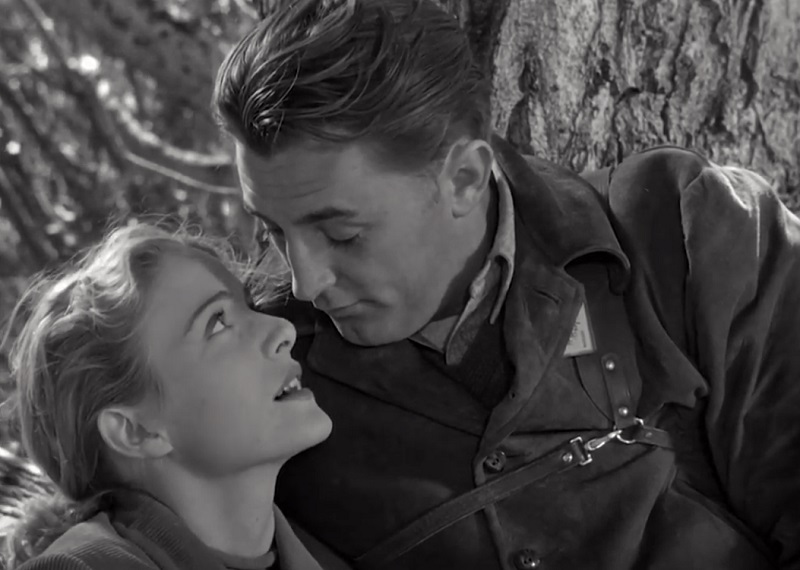

La Rumeur, William Wyler 1961 The Children’s Hour | The Mirisch Corporation

Sans penser à mal. Le film n’a pas besoin d’aller jusque-là : il suffit que toutes les circonstances favorables à l’épanouissement d’une rumeur soient mises en œuvre pour qu’elle se propage comme une maladie infectieuse. On voit à quel point, la rumeur peut détruire, et à quelle vitesse elle avance. On ne peut rien contre elle, pas même un procès (les deux victimes le perdront). Une fois que le mal est fait, on pense qu’il n’y a pas de fumée sans feu…

C’est là que commence la fascinante complexité du film. On les accuse à tort d’homosexualité, mais si elles ne sont pas amantes, aimantes, amoureuses, l’une d’entre elles avouera aimer l’autre. Finalement. C’est le point de départ de toute cette tragédie. Une passion interdite, secrète, qu’elle peinait à masquer. Les rumeurs naissant alors de la suspicion. Ça ne veut pas pour autant dire que la logique du film va dans le sens du « il n’y a pas de fumée sans feu ». Un film peut exposer une exception, sinon il n’y a rien à montrer. S’y exprime ce qui sort de l’ordinaire. Pour nous en prémunir, l’exorciser, le comprendre, ou rentrer en sympathie avec des personnages qui au début nous ressemblent, et qui malgré leurs différences révélées, n’ont cessé de nous être chers. Sinon, autant courir après les exceptions, les monstruosités, faire en sorte que tout le monde se ressemble. Si l’art, les histoires (et celles en particulier qui traversent le cinéma avec ce brin de réalité) ont apporté quelque chose au monde, c’est au moins ça. Une mise en évidence de nos capacités empathiques. Les meilleurs films ne font souvent pas autre chose. Les personnages nous sont parfois plus chers que leur histoire. Sans défauts, ils se révèlent incapables de susciter notre sympathie. À nous, ensuite, de transposer au monde cette capacité de rentrer en sympathie avec ce qui nous semble à première vue étranger, différent, néfaste et monstrueux.

Est-ce que les mœurs auraient autant évolué sans cet incroyable support de nos expériences que représente le cinéma ? L’art fonctionne comme un blueprint de la vie. Depuis la nuit des temps, c’est bien cette représentation fantasmée qui nous permet de mieux expérimenter le monde, le rendre virtuel, pour mieux l’appréhender et s’en rendre maître. Reste que le chemin est encore long pour nous affranchir de ces petits défauts que l’on peut trouver charmants dans une histoire, mais qui représentent en réalité un mur infranchissable, une vague, qui nous replonge sans cesse vers nos travers. La rumeur est une de ces vagues qui monte ; et elle est d’autant plus implacable que c’est nous qui la nourrissons.

Ça fait réfléchir sur le pouvoir des apparences. Si l’on interprète, on ne finit plus de nous tromper. Bons ou mauvais, on ne sait même pas où nous situer. La vieille dame pensait faire le bien en les dénonçant. Dans son esprit, elle protégeait les enfants. C’est terrible pour elle quand elle comprend qu’on l’a dupée, manipulée, et qu’elle a servi de premier étage de la fusée « rumeur ». De la même manière, le personnage d’Audrey Hepburn n’a aucun moyen de savoir si son fiancé est honnête avec elle. Alors, pour ne pas avoir à vivre avec cette incertitude, elle préfère le quitter… Il n’y a pas de vérités, il n’y a qu’un jeu d’apparences dans lequel on perd toujours. Si l’on vit à travers le regard des autres, notre image varie en fonction de ceux qui nous regardent et chacun porte un jugement différent sur nous ; si l’on est les seuls à nous connaître, il n’en reste pas moins que l’on ignore des pans entiers de notre personnalité. On voudrait que l’on soit jugé pour ce que l’on désire, espère, pour notre bonne volonté, notre bonne foi. Or, on ne se définit qu’à travers nos actions, nos décisions. Et l’on peine souvent à prendre conscience que ces décisions ont des conséquences qui nous échappent. Avec l’illusion de penser que parce qu’elles nous fuient, elles ne nous correspondent plus. Nous nous pensons de l’intérieur, et nous rejetons ce « nous » perçu par les autres, de l’extérieur, et qui seul finalement compte. La rumeur, c’est aussi cette trace, ce fantôme, qui nous poursuit partout où nous allons, qu’on ne voudrait pas voir, et qui s’appelle la responsabilité. En voilà un autre monstre. On le refuse parce qu’il nous fait peur. Le plus souvent, on s’arrange bien pour le mettre de côté : un remous dans le grand vacarme du monde, qu’est-ce que ça peut bien provoquer ? Bien sûr, quand on ne ramasse pas les crottes de son chien, quand on crie la nuit sans penser aux voisins, quand on gruge une place à la queue du magasin, quand on feint d’ignorer une pièce perdue ici ou là et que l’on attend le calme plat pour la saisir, quand on se plonge les doigts dans le nez, quand on serre la main d’un collègue en se rendant compte, un peu tard, que l’on a oublié de se les laver, ce n’est que du remous passager. Qu’on accepte pour nous-mêmes quand on se trouve seuls avec nous-mêmes. Ou en petit comité. Et c’est là qu’on a le plus de chances de nous faire gauler la main dans le pot de confiture… La complicité d’un instant… ne dure qu’un instant. Comme c’est savoureux de se lécher les babines, de s’épouiller, de se mousser… Après tout, quand on marche, une jambe avance bien de paire avec l’autre. Alors, pataugeons ensemble et jugeons de ce qui nous entoure, préjugeons, rions, médisons, refaisons le monde ! Et ainsi, naît la rumeur. Le pot est tombé, et sur la crotte quelqu’un a glissé. Pour éviter de se noyer, Shirley demande déjà une corde… Oh, qu’elle est montée haut la rumeur ! Elle finira par l’avoir, la monstrueuse !

(Le film est un remake de l’adaptation de 1936. Wyler avait également mis en scène un scénario de Lillian Hellman avec des sales gosses en 1937, Dead End.)

Sur La Saveur des goûts amers :

Les Indispensables du cinéma 1961

— TOP FILMS —

Listes sur IMDB :

✓

✓

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant :

Ou saisir un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel