Excellente comédie. Je vais m’attarder essentiellement sur deux points : le jeu d’acteur et la technique narrative.

La Russie est, grâce au duo composé par Tchekhov et Stanislavki, le lieu où s’est imposée, avant même l’influence du cinéma, l’idée d’un style de jeu collant à la réalité. On peut être au théâtre, et chercher à jouer juste, et surtout composer une cohérence dans le comportement (on dira psychologique) de son personnage. Déjà, ce qui n’est pas offert par le texte, suggéré par l’auteur, doit apparaître à travers la composition de l’acteur, aidé en cela par le régisseur, qu’on appellera bientôt metteur en scène. On ne déclame plus une histoire, on ne joue plus des héros ou des tragédies. Les petits drames bourgeois du XIXᵉ siècle et les auteurs de romans russes sont passés par là. Un héros classique, on se fout pas mal de sa psychologie ; un personnage réaliste (et, hum, bourgeois), on s’intéresse à ses intentions, son devenir, ses peurs cachées et refoulées.

Pourquoi je rappelle tout ça ? Parce qu’on est dans cette continuité ici (et un peu pour montrer mon beau chapeau melon).

C’est une comédie me direz-vous. D’accord, mais Tchekhov écrivait des comédies, douces-amères peut-être, mais des comédies : on ne rit pas d’une situation, mais on rit jaune de la tournure des événements et des petits tracas, des ambitions ridicules ou perdues de chacun. D’ailleurs, Tchekhov avait également écrit de vraies comédies en un acte (Une demande en mariage, Un jubilé), là, où on se marre, et dont on retrouve exactement le ton ici. On est en 1927, dans le reste du monde, on en est parfois réduit à la pantomime, à l’expressionniste, à la grandiloquence de la tragédie, au burlesque autant hérité du jeu des clowns que de la commedia dell’arte. Si on cherche à jouer juste et réaliste, d’instinct, on n’en fait pas tout un système, comme avec la « méthode » stanislavskienne. Aucune idée si cette méthode était alors bien répandue en URSS (ou d’autres petites sœurs, comme celle de la Fabrique des acteurs excentriques) ; le jeu d’acteur semblant être la dernière chose à laquelle s’intéressaient les formalistes de cette époque pour qui le montage primait avant tout. Mais ici, bien qu’encore une fois il s’agisse d’une comédie, on en voit clairement l’influence. Hollywood ne s’y mettra massivement que vingt ans plus tard grâce à Lee Strasberg et Elia Kazan (même si l’Actor’s studio n’avait pas vocation première à former des acteurs de comédie).

Ce serait déjà amusant si le jeu d’acteur se limitait à cela. Sauf que si on est à Moscou et que cette influence est logique, on en sent une autre, tout aussi évidente, à la vision du film. Si les visages, l’humeur, ont tout de la précision de la construction de la méthode, les corps, eux, ont tout de la gestuelle du slapstick américain. (Je n’étais pas aux représentations des pièces en un acte de Tchekhov, peut-être même aussi que le vaudeville à la française, bourgeois et burlesque dans son genre était joué en Russie. Le burlesque, la comédie grasse, les clowns, tout ça devait bien exister, mais personne n’y était pour témoigner de la manière dont ces pièces pouvaient être jouées.) On reconnaît ici du Chaplin (première période), du Fatty Arbuckle, puis du Buster Keaton. Le personnage masculin notamment a la même suractivité, la même gestuelle que ces acteurs (même Fatty, malgré son gros cul, n’en laissait pas une miette — je parle du rythme). Inutile de préciser que tous ces clowns (et c’est encore plus remarquable pour Keaton avec son masque impassible) n’avaient aucun intérêt pour la « psychologie » de leur personnage. Le burlesque naissait des situations et de la capacité visuelle des acteurs à en traduire l’incongruité, point.

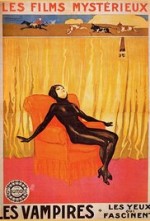

La Jeune Fille au carton à chapeau, Boris Barnet 1927 Devushka s korobkoy | Mezhrabpom-Rus

Ce que fait Boris Barnet (et c’est bien lui, parce que c’est bien assez singulier pour que ça ne puisse être qu’une demande de sa part ; et la cohérence dans le style des acteurs plaide aussi pour une option raisonnée et délibérée d’un metteur en scène), c’est donc de marier deux méthodes, deux influences (voire trois, parce qu’il y a beaucoup de l’humour du Lubitsch muet là-dedans). Et si ça peut rappeler parfois le rythme des futures comédies américaines, c’est normal, parce qu’elles adopteront exactement les mêmes principes (même si on ne parlera pas de psychologie du personnage dans une screwball, par exemple, les acteurs qui s’imposent sont ceux qui comprendront la logique intérieure d’un personnage et sauront le retranscrire visuellement). On pourrait regarder le film avec un métronome, le rythme serait toujours égal, constant, rapide. Si certains réalisateurs ont conscience ou non de cette nécessité de rythme, les plus mauvais d’entre eux penseront que le rythme n’est que l’enchaînement rapide des actions. Le résultat ressemblera alors plus souvent à ce que donnerait l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini donnée par un orchestre militaire allemand plutôt que par le philharmonique de Vienne. L’art du rythme, c’est bien l’alternance, parfois imperceptible, de rythmes, des césures, des respirations avant de réattaquer… C’est déjà très compliqué à écrire, mais à jouer ça peut vite devenir un calvaire (il suffit de demander à un acteur qui joue Feydeau si c’est simple). Le premier à avoir joué sur ces règles de rythme rapide, constant, à ma connaissance, c’est Fatty Arbuckle (c’est moins noble les poursuites ou les coups dans la tronche, et pourtant).

Là où c’est encore plus fort, c’est que dans l’exécution, non seulement, c’est sans tache, mais ça amène une autre idée : le découpage narratif en fonction du jeu des acteurs. Les Soviétiques étaient déjà en pointe sur tout ce qui touchait aux questions du montage pour rapprocher le langage du cinéma à celui de la littérature, pour en pousser les limites, en inventer de nouveaux codes, et en proposer de nouvelles fonctions et utilisations. Je vais y revenir un peu après, mais ici l’idée principale, comme en littérature, c’est que grosso modo, à un plan correspond une idée. Lié au jeu d’acteur (qui fait avancer la situation), ça signifie que l’idée est une réaction. Une réaction en appelant une autre, etc. En réalité, ça aurait été trop mécanique de le faire à ce niveau, donc ce qu’on remarque le plus souvent c’est qu’un plan commence par un personnage dont l’humeur, l’état d’esprit, est immédiatement interprétable, et immédiatement après le cut (et la réception de cet état d’esprit de base), on le voit réagir (plan de coupe). Il y a donc en réalité deux choses : l’état (ou l’humeur, en liaison avec ce qui précède) et la transformation de cet état. La réaction. Et c’est souvent accompagné d’une nouvelle réaction. Au théâtre, on dit qu’on reçoit l’information, et on réagit (c’est toute la difficulté des vaudevilles où on doit en principe répondre du tac au tac, mais où, on ne peut faire l’économie de cette « réception d’information » ; la difficulté réside dans le fait que le rythme est accéléré par des situations tendues, pressées, et que souvent les personnages parlent sans réfléchir — un vaudeville sans naïveté, spontanéité ou bêtise, ça ne fait plus rire). Même principe ici. La cohérence entre le jeu des acteurs et le montage est non seulement parfaite, mais constante. Ce n’est donc pas un hasard, c’est une volonté du metteur en scène. En littérature, on ne procède pas autrement : un récit qui fait du surplace, qui n’est pas dans l’économie de moyens, dans la structure, ne vaut pas grand-chose (sinon il faut avoir le génie de Proust pour manier les digressions comme personne). Un plan, une idée. Pas de répétition, peu d’accentuation (quand on s’attarde ou grossit le trait, il faut être sûr que ça en vaille la peine), et on avance, on avance. Il faut du sens, de l’action. Alors, dans une comédie à quatre ou cinq personnages, c’est plus simple, parce que le montage est fait d’une suite de réactions, et on peut enchaîner les champs-contrechamps (le montage alterné du pauvre). C’est donc du basique, mais encore faut-il arriver à le faire sans tomber dans un système ronronnant. Et là, dans l’alternance, dans les choix, il n’y a rien à redire. Si dans la littérature, la difficulté est moins de trouver une bonne histoire que de la « mettre en scène » avec les mots justes, dans ce cinéma, c’est pareil. Vaut-il mieux à ce moment montrer les deux personnages dans le même plan ou l’un après l’autre dans des plans distincts ? Vaut-il mieux s’approcher à ce moment ? Telle digression est-elle indispensable ou telle évocation ne serait-elle pas meilleure ailleurs ?…

Dans le montage, ça s’enchaîne ainsi très vite. Alors, attention…, on entend russe, montage rapide… on pense au montage à la Eisenstein. Pas du tout — ou pas tout à fait. Eisenstein, en bon théoricien, cherchait à mettre en pratique ses idées. En fait, c’est une grammaire et un rythme assez similaire à ce qu’on fait un peu déjà à Hollywood, mais qui se généralisera surtout pendant l’âge d’or où c’était une demande des studios : il faut que ça aille vite. Mais qu’on comprenne, pas de montage des attractions (ou très peu, lors d’une fugace scène de train, et ça passe comme une lettre à la poste, parce que ça sonne comme une évocation : hop, trois ou quatre plans autour de l’idée du train en marche, le paysage qui défile, et l’effet est réussi — ce serait d’ailleurs plus un montage d’avant-garde puisque manquerait au montage des attractions, les “attractions”, ce qui paradoxalement ne manque pas ici : burlesque oblige, on ne manque pas d’avoir son lot de lazzi). Boris Barnet est un poil à un niveau inférieur (le Sergueï à vouloir soutenir sa théorie forçait parfois un peu le trait jusqu’à devenir répétitif ou obscur — quand je parlais de l’art d’éviter les répétitions et de sombrer dans le mécanisme d’une fanfare militaire allemande, voilà…). Il est exactement dans le tempo des comédies américaines qui viendront après.

C’est un film muet, mais à part les dialogues (existants en juste proportion à travers les intertitres), on jurerait voir un film parlant. Dans certains films, ce sont les acteurs qui semblent muets. Ici, c’est nous qui sommes sourds : on le voit parler, mais en dehors de quelques intertitres, on comprend parfaitement grâce à la situation et aux expressions du visage (ça reste des réactions élémentaires). Et quand ils ne parlent pas, ils communiquent avec des mimiques (de la balle pour le « montage des réactions »). Ça pouvait être une gageure d’arriver à manier tous ces aspects sans tomber dans la pantomime. Pourtant, le ton est juste, et les proportions sont bonnes. Pas d’outrance pour le quarante-troisième rang. Les gros plans, ce n’est pas pour les chiens. Après tout, c’est pour ça qu’on a inventé le cinéma. Les pionniers comme Edison ou les Lumière ont permis de donner une voix, du sens, à travers un nouveau média, l’image ; mais l’invention du cinéma comme langage, elle est là : ça a commencé avec Chaplin et Griffith, et puis tout le monde y est allé de sa petite contribution ou théorie. Boris Barnet n’en est plus à proposer une théorie, il est dans le concret (sauf peut-être les effets de surimpression lors de la scène de radio). Il a intégré toutes ces idées, et en en gardant le meilleur, arrive à proposer un cinéma moderne, accessible, compréhensible, sûr de ses effets et de sa grammaire.

Quelques exemples.

Un procédé de montage, assez efficace, qui est déjà largement utilisé depuis les années 10 et qui le restera par la suite. Le plan de coupe (ou cut, ou cutaway shot). C’est-à-dire l’évocation brutale d’un futur possible, d’une évolution probable de l’histoire, d’un conflit à venir, une fois que les précédents conflits semblent être résolus (et ça peut n’être qu’une fausse piste). On revient ainsi brutalement au milieu d’une scène, à deux ou trois plans dont le premier, en gros plan, sans effet de montage par rapport à l’autre scène (cut brutal), évoquant ainsi clairement dans le récit une ponctuation du type : « au même instant chez… ». On rappelle ainsi que la fille a déjà un prétendant, introduit dès les premières minutes, et qu’on s’est bien gardé d’évoquer depuis. On l’avait presque oublié. L’effet de surprise, le réveil soudain à cette idée, est revigorant. C’est presque l’annonciation déjà d’une touche hitchcockienne au montage. On est au billard, et le plus fort ce n’est pas d’envoyer des billes dans des trous au petit bonheur la chance, mais bien de mettre des billes dans des trous en annonçant au préalable ce qu’on va faire. Le suspense. Dans un thriller, comme dans une comédie ou une nouvelle, même principe. Sortir du cadre restreint du présent pour évoquer les tensions à venir, se méfier de l’improvisation et de ses errances. Il suffit de lâcher une perle, et le spectateur ne peut plus l’ôter de sa tête. Ne reste plus qu’à revenir à la scène initiale, et le tour est joué. On est tendu comme un slip à craindre le conflit, s’en amuser à l’avance, une fois le dilemme annoncé, ou seulement suggéré. L’art de l’évocation le plus subtil. Simple, magique, et pourtant si rare.

Chose que pouvait rarement faire Chaplin, par exemple, car la plupart du temps, Charlot était au centre de tout. Ici, on a plusieurs personnages, et ça permet, comme en littérature plus qu’au théâtre, le montage alterné (pas au niveau d’un espace scénique commun, mais bien entre deux espaces et actions distincts géographiquement, et censés se répondre d’abord symboliquement, puis bientôt se rencontrer dans un même espace). Le récit est déjà maître dans l’art de distiller une à une les informations nouvelles d’une situation pour la faire évoluer au rythme le plus juste, mais ce procédé, on le comprend facilement, permet encore plus de liberté. L’œil-narrateur n’est pas prisonnier d’une scène, et on comprend toutes les possibilités offertes par le montage. C’est une évidence, encore faut-il savoir l’utiliser, et avoir l’histoire pour la mettre en œuvre. Parmi les pionniers, si Chaplin a donc dans mon souvenir peu utilisé la chose (ses montages alternés étaient composés essentiellement de plans de situations appelées rapidement à se rencontrer ou à se répondre à distance comme des apartés en commedia dell’arte, avec donc des espaces scéniques pouvant être sectorisés mais partageant le même espace géographique), Griffith, lui, l’utilisait abondamment (les livres d’histoire prétendent même qu’il en était l’auteur, or d’autres l’utilisaient avant lui).

Autre procédé de raccord narratif performant et largement utilisé par la suite (et inspiré par la littérature plus que le théâtre, je me répète) : l’ellipse. Elle a plusieurs vertus. Concision et rapidité (on s’en doute), mais aussi une fonction sémantique au fort pouvoir évocateur : forcément, ce qu’on ne nous montre pas, on est obligé de le combler par l’imagination ou la logique. On coupe plus volontiers les répétitions, les scènes qu’on imagine grossières, les quenelles, les évidences, les voies sans issue ; mais il ne faut pas croire, l’art de cisaille est un don pas si bien répandu. Et attention, parce que moi, les ellipses, ça me fait jouir. C’est comme quand le coucou suisse sort de sa boîte : on ne sait trop bien quand le « coucou » va arriver, mais quand il se déclenche, ça réveille (et moi ça me rend tout bizarre).

Ici, la situation est simple : les deux ne sont pas mariés, mais ils doivent dormir dans la même chambre et faire semblant de l’être ; chacun son coin. (Si ça rappelle quelque chose, New York-Miami, notamment, c’est normal, c’est une situation typique du vaudeville qui sera employée encore et encore dans les comédies américaines). Pour prétexter un rapprochement, une petite attention qui sait, la fille crie d’abord « au loup » (le loup devenant ici une prétendue souris). Le bonhomme regarde. Rien… Il se recouche et trouve ça très mignon. Bien sûr une souris, et même un rat (j’aurais tenté le loup perso), se pointe. (C’est une histoire, on est prêt à croire tout ce qu’on nous raconte, à partir du moment où on ne nous laisse pas réfléchir.) L’homme entend crier à nouveau la fille, et lève un œil l’air de dire : « ça va j’ai compris, t’es mignonne, mais j’ai sommeil. ». Qu’est-ce qu’aurait fait le Pierre Bachelet du storytelling ici ? Il aurait continué la scène encore et encore. Et vas-y qu’on court après la souris, que l’homme prend la femme dans ses bras, et puis non, etc. Pourquoi se priver ? la situation est rigolote, et même un peu olé olé, on imagine que le public va aimer ça, et pis… on va bien trouver quelque chose pour meubler. Sauf que des meubles, il n’y en a pas, et on s’est déjà fait toute la photographie de la scène. Toujours le même principe : on a compris l’idée, on passe à autre chose. Au niveau des plans comme des séquences, même principe d’exigence, il n’y a que l’échelle qui change. En langage narratif de petit péteux, on dit (“on”, c’est moi) « qu’il s’installe » dans la scène. Il n’est pas chez lui, mais il prend ses aises, il se sent bien alors il reste (pas le personnage, l’auteur). On dit aussi que l’œil-narrateur (ça, c’est une expression que je viens d’inventer, hein) se fait tout à coup « spectateur » (et ça, c’est un principe de jeu que j’évoque dans mes « notes de cours de comédie »). Un principe simple dans l’art de la représentation, c’est encore une évidence, mais elles sont toujours bonnes à rappeler : le narrateur raconte, le spectateur regarde et s’émeut de ce qu’il voit. Si le narrateur s’émeut de ce qu’il raconte, ça provoque des monstres qui s’installent à n’en plus finir. Oui, l’art du récit, c’est un art de composition. Résultat : la meilleure option, dans cette situation, c’est l’ellipse. On comprend que l’histoire du rat a servi de ponctuation à un chapitre. Une bonne idée pour finir, ça claque, c’est parfait ; vaut mieux ponctuer avec des pointes qui tonnent qu’avec des demi-tons qui s’affaissent (quoique, on peut trouver toutes sortes de « finales » : le fondu au noir, qui s’étale tranquillement comme trois petits points, le paragraphe pompeux bien descriptif, et la musique qui s’étend comme des perles dans la nuit… — c’est même mieux pour varier un peu les effets de transition).

On se retrouve donc au matin, et là encore, il faut savoir être juste (c’est la marque des génies, c’est mon petit frère qui me le souffle). Le Pierre Bachelet du storytelling, quoi donc qu’il aurait fait ? Un plan bateau, grossier : vue générale, du grand classique comme on en voit systématiquement dans Dallas (la série — oui mes références datent un peu). Laissons Bachelet à ses œuvres, que fait Boris Barnet ? Gros plan, légère plongée sur… deux paires de bottes, deux… pieds enlacés. Ou presque. Le pied (ou sa variante, la botte) est très expressif, c’est vrai, et là encore, ce sera un leitmotiv commun par la suite. Mais quand il y en a deux (paires), c’est encore mieux. Surtout quand ils dorment l’un dans l’autre et qu’ils ne sont pas censés être ensemble (l’image devient signifiante, évocatrice). Finalement, en trois secondes, on en dit plus que bien d’autres dans tout un film… Du signifiant, rien que du signifiant. Comme des idées qui se délivrent graines après graines dans un sablier. Il y a du Lubitsch là-dedans (surtout dans son “twist” ironique). Facile ? Effet qui semble facile, oui, qui évoque en deux secondes tout ce qu’on se serait ennuyés à voir pendant une minute. Il faut du génie pour arriver à dépecer, triturer de la sorte des scènes essentielles. Le Pierre Bachelet garderait une continuité molle, il changerait de plan quand il se lasserait de ce qu’il voit, ou augmenterait artificiellement le rythme d’une scène parce que c’est comme ça, ça doit être intense. Non, le génie a une vision globale de son histoire. Il pourrait la raconter sur dix lignes, puis trente, puis cent, et enfin la raconter avec la longueur désirée.

Dans l’art de la nouvelle par exemple (qui se rapproche sans doute le plus, dans ses contraintes et ses exigences, à un récit de cinéma), Tchekhov s’était amusé une fois (chacun son truc) à réécrire la même histoire avec deux longueurs différentes. Pourtant, d’après Maugham (qui relève l’anecdote dans l’Art de la nouvelle), il n’y avait rien à retirer dans la plus longue, et rien à ajouter dans la plus courte. Comme dirait l’autre, la bonne longueur pour une nouvelle, c’est quand les deux pieds touchent par terre… Ce n’est donc pas si facile ; autrement, on verrait ce genre de films à longueur de journée. I dare you to find a Pierre Bachelet film with this kind of device (je voulais le faire en russe, mais mon alphabet cyrillique ne passe pas ici). Voyez l’art de l’ellipse ? de la conclusion ? Après avoir lu un si long paragraphe plein d’hémistriches, de parenthérèses, de couperaillures ou de périgourdinazes, est-ce qu’on peut encore douter de la rareté d’une telle maîtrise ? Les plus courtes, les mieux coupées, les bien guindées, sont les meilleures. Et moi, comme Pierre Bachelet, je coupe à l’isocèle.

Si on veut savoir à quoi ça ressemble donc, le génie narratif, La Jeune Fille au carton à chapeau en est un parfait exemple. (On peut aussi lire des nouvelles).

Une petite réserve, elle concerne l’histoire. Ça reste futile, gentillet. D’accord, c’est le principe de la comédie (on pourrait même dire comédie romantique — en tout cas, la fin ne fait pas de doute à ce sujet), mais il manque un petit quelque chose en plus. Reste que de voir une sorte de vaudeville (genre bourgeois par excellence) dans la banlieue de Moscou à l’heure des kolkhozes et des bolcheviques, c’est assez savoureux. (Le film est d’ailleurs présenté comme film de propagande pour moquer les propriétaires.) Vraiment peu de choses comparées au reste : ton effronté — le personnage féminin n’est pas aussi déluré que l’Ossi Oswalda de Lubitsch, mais on sent la filiation ; maîtrise technique et narrative ; direction d’acteurs… Que du bonheur.