Calculs reinaux

La Famille matrilinéaire

Titre original : Nyokei kazoku / 女系家族

Année : 1963

Réalisation : Kenji Misumi

Avec : Ayako Wakao, Machiko Kyô, Jirô Tamiya, Miwa Takada, Yachiyo Ôtori, Ganjirô Nakamura, Chieko Naniwa, Tanie Kitabayashi

Savoureuse satire sociale anti-bourgeoise aux allures de thriller successoral. On marche sur les platebandes de la Shochiku qui l’année précédente avait adapté un roman à peu de choses près sur le même sujet avec Masaki Kobayashi aux commandes : L’Héritage. Le film de la Shochiku, dans mon souvenir, était noir et feutré. Tout le contraire ici, car la satire est souvent amusante (on commence à comprendre qu’effectivement Misumi est un formidable directeur d’acteurs, parce qu’on est loin de la comédie pure, mais chaque séquence contient de nombreux éléments, dialogués ou non, très drôles qu’il serait facile de faire capoter sans une personne avisée à la baguette). Le film est adapté, cette fois, d’un roman de Toyoko Yamasaki, parfois qualifiée de « Balzac japonaise » dont la Daiei avait déjà adapté un précédent roman traitant des déboires successoraux d’une riche famille composée de femmes puissantes : Bonchi.

La satire sociale qui s’exerce ici est un joli pied de nez (dans sa morale livrée lors d’un dénouement inattendu renversant et poilant) fait par les classes laborieuses à celle qui les méprise et donne l’impression en regardant le film de tout posséder au Japon. Je spoile : les riches finiront spoliés.

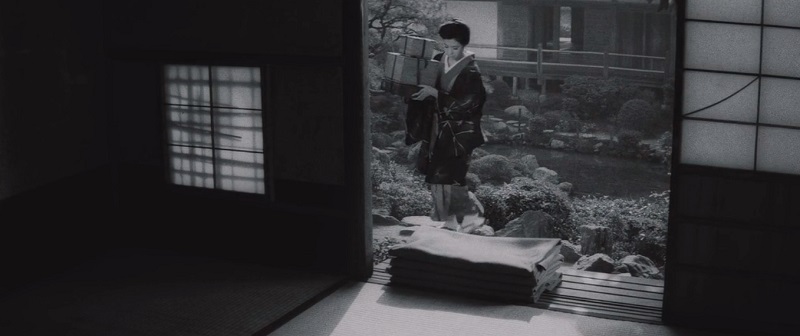

La petite saveur amère supplémentaire en plus de cette histoire cruelle ou amusante (c’est selon) vient cette fois du doigt d’honneur fait à ses filles par l’auteur de ce testament machiavélique (et dont on ne verra jamais qu’un portrait semi-hilare, comme le fait remarquer l’aînée de la fratrie). Car le bonhomme, qui s’était marié avec l’héritière d’une riche famille d’Osaka dont le pouvoir passait traditionnellement aux mains des filles (d’où le titre français du film), profite en réalité de sa future mort pour mettre en scène ce qu’il faut bien qualifier de complot dans le but de faire passer les rênes de la famille à un héritier mâle. Le roman ayant été écrit par une femme, on peut y voir peut-être une forme d’humour noir désinvolte, voire de fatalisme ricaneur : si d’un côté ceux qui ont tout, à force de se chamailler et de comploter les uns contre les autres, finissent par se faire prendre à leur propre jeu au profit d’une femme pauvre dont ils avaient outrageusement moqué l’origine ; de l’autre, c’est au prix de la perte d’une tradition qui ironiquement faisait des femmes les héritières d’une famille puissante. Les hommes restaient jusque-là toujours en retrait (au propre comme au figuré : dans le film, les maris se tiennent toujours derrière leur femme) et par l’habilité de celui qui avait survécu d’un an seulement à la matriarche (on voit bien que sa cadette se plaint, dès le début du film, d’avoir été mise à l’écart au profit du défunt devenu avant sa mort, et par la force des choses, l’éphémère chef de famille), les hommes finissent par reprendre la main. Cela revient un peu à dire que le seul espace au Japon où les femmes avaient le pouvoir, les hommes sont parvenus à leur ôter.

Après, c’est la qualité des grandes histoires, on peut sans doute proposer bien des versions à la morale de cette histoire. Comme de larges pans des usages japonais (plus spécifiquement ceux ayant cours à Osaka) nous sont difficilement accessibles, il y a à parier que toute interprétation de ce retournement faite par un étranger soit condamnée à n’être que « exotique ». (J’ai par exemple du mal à bien saisir s’il y a parmi ces sœurs certaines qui sont « adoptées », à quel moment de leur vie cela aurait été fait, et surtout quelles conséquences cela aurait sur le respect dû et sur les rapports de force toujours très codifiés au Japon.) Peu importe au fond, le spectateur, même parfaitement néophyte, a tous les droits.

Avant d’en arriver à ce dénouement soumis à interprétations, c’est tout le jeu de pouvoir qui amuse et fait grincer des dents : les jalousies, le ressentiment et les innombrables magouilles que déploient tous les membres de la famille (à l’exception de la cadette qui finira par dire à la fin que tout compte fait, c’est mieux qu’elles aient été prises à leur propre jeu, avant de prendre la résolution de faire le tour du monde), mais aussi le commis de la famille, au service de la famille depuis deux générations comme il le rappelle, et qui, lui aussi, compte bien prendre sa part du gâteau aux dépens des autres. Sa position d’exécuteur testamentaire lui offre un avantage, mais malheureusement pour lui, la satire sociale a autant la dent dure pour la classe dominante que pour ceux de la classe laborieuse qui cherche à tirer profit crapuleusement des autres.

À l’opposé de ce petit monde rempli de personnes aigries, voraces, cupides et finalement solitaires, il y a le personnage de la maîtresse du défunt, peut-être pas aussi innocente qu’elle le montre tout au long du film, mais dont on peut imaginer au moins qu’elle agit en accord avec la volonté du disparu. C’est à deux qu’ils semblent avoir manigancé tout ce sac de nœuds parfois hilare pour remporter la mise. Drôle et cruel.

Encore et encore, cinéma japonais et cinéma italien n’en finissent plus d’agir comme des frères jumeaux à des dizaines de milliers de kilomètres l’un de l’autre : au même moment où le cinéma italien produit de magnifiques satires (genre ô combien rare et délicat puisqu’on tombe facilement dans la critique amère ou la farce accusatrice), le Japon nous propose donc celle-ci parfaitement réussie justement parce qu’elle reste drôle, sans être méchante ou, pire (comme celle que Misumi réalisera cinq ans plus tard avec Les Combinards des pompes funèbres), forcée et grotesque.

À l’heure où d’ailleurs le shomingeki est passé de mode en 1963, on pourrait presque y voir une forme de shomingeki alternatif en guise de révérence et d’adieu : le regard bienveillant envers les classes populaires, il se fait à la lumière de celui porté, très acerbe, sur la classe dominante. Les remarques immondes et continuelles sur les gens de classe modeste (voire les sœurs entre elles, l’aînée ayant du mal à se faire à l’idée d’être traitée à l’égale de ses cadettes) ne trompent pas. Quelques exemples. Quand les sœurs prennent la résolution de rendre visite à la maîtresse de leur père, l’une d’elles insiste sur la nécessité pour elles d’adopter des habits « simples » de circonstance ; elles s’y rendront finalement en berline de luxe, un sac en croco au bras. Une fois arrivées sur les lieux, l’une des sœurs enlèvera la photo de son frère que la maîtresse des lieux utilisait pour son autel particulier dressé en l’honneur du défunt (plus tard, la sœur déchirera cette photo). Puis, ayant appris que des ennuis de calculs rénaux mettaient en danger sa grossesse, les deux sœurs et la tante exigeront d’abord que l’ancienne « geisha de bains publics » suive un examen gynécologique ; elles insisteront ensuite, dans une séquence d’une rare violence, pour assister à la scène… Un peu avant ça, quand l’une des filles se rend dans les habitations délabrées que la famille loue pour s’enquérir du prix que cela pourrait valoir, les locataires s’étonnent de voir débarquer à l’improviste « le propriétaire » qui manifestement néglige depuis longtemps leurs demandes et laisse dépérir les lieux. La critique est frontale, parfois plus fugace, mais toujours violente. Au moins sur l’aspect « lutte des classes », l’accumulation des critiques acides laisse peu de doutes quant aux intentions de l’auteure.

Je reviens à cette idée de testament du shomingeki. Ce regard bienveillant sur les pauvres porté par procuration en regardant les riches, c’est un peu comme si on avait affaire à un film dont le scénario avait été prévu pour Mizoguchi (du genre Une femme dont on parle, sur un sujet contemporain et adapté par le même scénariste) et que pour continuer sur la note finale, grinçante de La Rue de la honte, on le mettait entre les mains d’un réalisateur comme Kirio Urayama (La Ville des coupoles et Une jeune fille à la dérive). Avec ça, vous changez l’habituelle bonhommie contemplative d’un Chishû Ryû pour l’air presque aussi idiot, mais à la duplicité bien plus suspecte d’un Ganjirô Nakamura (l’acteur d’Herbes flottantes et des Carnets de route de Mito Kômon et que j’ai surtout évoqué dans Les Carnets secrets de Senbazuru) jouant ici le « larbin de la famille », tel qu’il se définit, et le tour est joué. Le shomingeki mué en satire sociale pour un dernier baroude d’honneur.

Dans un shomingeki classique, on porte un regard sur les petites gens, mais les choses restent toujours à leur place. Ici, on met un grand coup de pied dans les conventions : le « larbin » chargé de devenir l’exécuteur testamentaire du défunt, avec son petit air idiot trafiqué, on comprend vite ce qu’il convoite. Imaginez que ce que contemple passivement Chishû Ryû, ce ne soit plus le calme, l’immuabilité du monde, mais une parcelle du jardin du voisin. On ne s’assied pas docilement sur le tatemae en contemplant l’humilité des gens simples et en vantant l’ordre établi. Cette fois, le tatemae, tel un masque de kabuki dont Nakamura était maître, soudain se fissure, et derrière le masque des apparences hypocrites, apparaît au grand jour la réalité fourbe d’un personnage qui appartient peut-être à la classe des dominés, mais qui aspire, par la ruse, à prendre la place de ceux qui l’ont méprisé jusque-là. À la limite, le regard porté sur la sœur cadette, présentée comme une jolie idiote, est bien plus bienveillant. Elle a au moins l’excuse de la jeunesse et semble se désintéresser des petits complots que chacun vient à mettre en œuvre pour tirer la couverture à lui.

La Daiei a sorti une nouvelle équipe de rêve. Qui de mieux pour cette adaptation du roman de Toyoko Yamasaki que des orphelins de Mizoguchi ? Deux de ses plus proches collaborateurs répondent à l’appel : au scénario, Yoshikata Yoda (qui écrira plus tard La Rivière des larmes) ; à la photographie, Kazuo Miyagawa.

Et si l’idée au fond, ce n’était pas de faire la suite de La Rue de la honte et de voir Ayako Wakao reprendre son rôle de geisha calculatrice ? Elle aurait trouvé son protecteur, et ils auraient donné ensemble un sens nouveau au syntagme « calculs reinaux » en accouchant d’un plan clouant définitivement le bec à ces femmes de la haute…

La bourgeoise au prolétariat : « Dis donc, il vient cet enfant ? »

La prolétaire à la bourgeoise : « Ça tire ! Ça tire ! »

La bourgeoise, d’un air désinvolte : « Tu as dit « satire » ? »

La prolétaire : « Ah ! La satyre ! »

Rira bien…

La Famille matrilinéaire, Kenji Misumi (1963) Nyokei kazoku | Daiei

Sur La Saveur des goûts amers :

Les perles du shomingeki (le clou dans le cercueil du genre)

Liens externes :