J’aimerais pouvoir dire que J.J. Abrams honore son père avec ce réveil de la force, en fait, il y a de ça, oui, par atavisme. Et c’est probablement là le problème. Dans la première trilogie, l’initiale, le thème de la filiation rôde d’abord comme un fantôme dans le film. Dans le merveilleux, Lucas l’avait sans doute compris, il faut commencer dans le brouillard. Et peu à peu, on avance, tout s’éclaircit. Tout se fait par suggestions, si bien que le film qu’on aime, c’est celui qu’on se fait dans sa tête, celui que personne ne viendra trouver pour nous y imposer ses jouets ou ses mèmes entendus près à l’emploi. Le problème, une fois les premières révélations passées (et il faut attendre la fin de L’Empire contre-attaque pour voir la lumière), c’est que tout le reste devient explicatif, au mieux, illustratif. On y perd tout mystère. Forcément.

Si en 1977 on pouvait entrer dans Star Wars en y découvrant un monde nouveau, plein d’appréhension et d’émerveillement, un peu comme quand on débarque dans un nouveau pays, une nouvelle entreprise, un nouveau cercle d’amis, suivant le principe de la franchise (c’est-à-dire quand, après avoir honoré papa, on honore de ces royalties, les fils à papa, les ayants droit, les successeurs, les princes), eh bien, les découvertes y sont désormais beaucoup moins merveilleuses. Pire, pour légitimer une filiation, les princes pourraient être tentés de rappeler à tout bout de champ que s’il faut les aimer ce n’est pas pour eux-mêmes, mais par respect pour ce qu’a été leur père.

C’est ainsi que fonctionne une mythologie, certes ; au point qu’au bout du compte, on ne sait plus par où commence véritablement une histoire. Seulement nous, on la connaît l’histoire. Et encore pour beaucoup, celle-ci a pris place en 77 et tout le reste n’a été que répétition. Voir le fils, chercher une légitimité à travers le rappel filial, ça sonne un peu comme une grossière facilité. Après tout, si l’on est en république, Star Wars a toujours baigné dans la philosophie orientale. Mais si j’ai de la bienveillance pour un Lucas qui achève son cycle pour aller au bout de sa logique (quitte à oublier le merveilleux pour le politique avec ses références historiques un peu appuyées), la magie pour la science, j’en ai a priori moins pour un J.J. Abrams que j’exècre.

J’aime les escrocs. Les bons raconteurs d’histoires sont de bons escrocs. Seulement Abrams a toujours été pour moi un charlatan de seconde zone. Il a berné son monde en s’adressant en priorité aux crédules et aux jeunes cons. L’atavisme est là. Et il est un peu symptomatique d’une société qui voue un culte païen à la jeunesse et qui, en même temps, méprise ces jeunes cons, parce qu’ils finissent par trop ressembler (trop tôt) à ce que sont devenus leurs parents (pas à ce que ces mêmes parents pouvaient ressembler quand leurs propres parents les regardaient en levant les yeux au ciel — c’est clair ?). L’adulte, le responsable, dans cet univers, n’existe plus. Il n’y en a que pour l’amour des vieux. On daigne les respecter parce qu’ils sont déjà tout près de la sortie. Il suffirait de leur ouvrir la porte pour éviter le parricide, et pour les jeunes, censés représenter la populace juvénile qui se rue en masse depuis une certaine année 77, en rejetant leurs parents au salon.

On voudrait nous faire croire que Leïa (et Solo) a pu avoir un gosse à cinquante ans passés. Je veux bien qu’une histoire joue sur le principe de crédulité avec une vraisemblance à géométrie variable selon le spectateur qui s’y soumet. Seulement là, c’est un peu forcé et tiré par les cheveux. Leïa a-t-elle gardé ses macarons ovariens dans la carbonite ? Sa frange royale a-t-elle goûté tardivement à l’âpreté du cheveu blanc ? Les midi-chloriens repoussent-ils l’âge de la ménopause ?… Bref, non, Leïa et Solo ne sont pas les parents de notre nouveau Anakin : dans notre imaginaire, ils sont ses grands-parents. Tout autre chose tiendrait du miracle.

Chez Disney, si l’on ne peut pas honorer le parent, l’adulte, parce que le spectateur moyen donc ado doit pouvoir s’identifier à ce qu’il voit, on honore alors, par atavisme, ces vieilles peaux du passé. Voilà ce qui n’est jamais qu’une autre manière de tuer le père, de dire : « Tu vois, je suis un adulte parce que je peux respecter d’autres adultes, mais pour te prouver que je me rebelle face à ta toute-puissance, c’est vers tes propres parents que je me tourne ». On ne tue pas seulement une génération pour prendre le pouvoir, on la saute. On l’ignore, elle n’existe pas. Même le Général Méchant de service a l’âge du spectateur moyen dans la salle. Pour rien au monde, on ne viendrait voir, et applaudir, magnifier, des personnages qui auraient l’âge des cons qui nous imposent leur loi chaque fois que l’on rentre de l’école. L’atavisme a du bon. Disney le sait bien : les conseils des grands-parents sont toujours les plus avisés, les mieux reçus, et ça se mesure, là encore, en toute fin d’année lors des fêtes où ils sont les rois. Et les petits-enfants, les princes.

Je me garderais bien toutefois de donner un avis définitif sur ce nouvel opus, justement parce qu’il faut probablement le juger à la lumière des deux suivants, et que malgré tout, j’ai envie de lui laisser une chance. Piété filiale ou pas.

Le pop-corn était du rendez-vous, c’est déjà ça. Reste que pour l’instant, je ne suis guère convaincu par l’ensemble et qu’il faudrait un miracle pour que le tout arrive à prendre forme avec plus de consistance. Si tout ce qu’il y a de nouveau dans cette oraison hypocrite à l’égard des gâteux qui nous gâtent une fois l’an peut encore passer, l’hommage en lui-même frise parfois la nécrologie ou la maltraitance sénile. Si les jeunes peuvent être cons, ils restent encore malgré tout le nouvel espoir de demain. Les vieux, eux, ont été et ne seront jamais plus. Être compréhensif envers les jeunes, d’accord. Avec les vieux, beaucoup moins. Un vieux, ça crache son fric, ça rouspète comme dans une vieille comédie du remariage, ça flingue et vomit sur la jeunesse onze mois sur douze, ça donne des leçons de sagesse… mais si, à l’américaine, le vieux tâche de faire de son possible pour montrer encore qu’il peut le faire… qu’il peut le faire… comme les jeunes, non. Ce n’est pas être impoli de le dire. Harrison Ford et Carrie Fisher, si ça me fait bien plaisir de les revoir, comme de vieux amis retrouvés sur copains d’avant, ils sont ridicules, fatigués et ronflants. « Ah, regardez comme ils sont mignons papy et mamy ! Et ils viennent toujours à la maison avec leur énorme clebs ! Je les adore ! »… Moi, pas. Je troque ma piété filiale pour ma grande pitié à l’égard de leurs vieux os rabougris. Un comble : C3PO est plus rutilant et inutile que jamais (mais il paraît que le service aux personnes âgées c’est l’avenir industriel des grandes puissances), il est en tout cas bien plus en forme que nos deux humanoïdes parcheminés. Avec une direction d’acteurs digne des meilleurs escrocs et prestidigitateurs, peut-être s’en seraient-ils mieux tirés. En attendant, on les y croirait raidis et préservés par la carbonite.

Parmi les jeunots, d’ailleurs, si force est de constater que Rey s’en tire très bien, c’est peut-être un peu aussi parce qu’on l’a sortie de l’hypersommeil, elle. S’il semble acquis que le (grand) père honoré, c’est Luke, on remercie J.J. d’ouvrir les possibilités d’une seconde trilogie, préquel là encore, où l’on pourra assister aux chamailleries précodiennes, ou screwballiennes à nouveau, on s’en contentera, entre Luke Skywalker et sa chère et tendre dulcinée, Helen Ripley. Si R(ipl)ey a (ou aurait) hérité du sabre et de la trogne du père, en plus du caractère débrouillard qui comprend tout et mieux que tout le monde du grand-père, elle a surtout hérité de ce qu’il y avait de plus charmant dans le caractère de sa mère (Helen Ripley, donc). Si son père en avait peu et que c’est probablement sa mère qui les lui aurait arrachées, Rey, elle, en a certainement. (Des couilles.) Un personnage féminin qui en a, qui tient le haut de l’affiche, c’est à la mode depuis Helen, mais au moins, on n’honore pas vraiment ici les aïeux (du moins, Helen, tel Anakin dans Un nouvel espoir, reste dans l’ombre, encore, et c’est bien pourquoi ce film-là, en tout cas celui que J.J., ne nous impose pas, est forcément meilleur que le sien). Rey pourrait avoir par exemple une sœur se faisant remarquer dans les Hunger Games… Un troc de carbonite pour de l’hypersommeil, il n’y a pas à dire, cette Reynette-là, elle a de la gueule. Princesse Macaron peut tirer sa révérence.

Je serais moins optimiste avec Monsieur Finaud. Être un no name ne garantit pas l’adhésion immédiate du public. Difficile à dire si quelque chose cloche dès le départ dans le scénario de J.J. Abrams (c’est presque répondre à la question en le présentant comme ça) ou si l’acteur est un peu fade pour ce qu’on lui demande… À croire qu’il y a derrière tout ça un gigantesque complot juif pour se délester du rôle qui leur est échu depuis quelques siècles, celui de têtes de Turc, au profit (si l’on peut dire, mais les mauvaises langues ne manqueront pas de dire que tout n’est toujours question que de profit pour les Juifs) des Noirs qui pourront alors, certes, se plaindre qu’aucun acteur avec un petit côté obscur ne soit jamais nominé aux Oscars… C’est qu’on s’arrange toujours pour ne filer des rôles qu’aux plus mauvais. Notons d’ailleurs qu’il n’est pas plus mauvais qu’un autre, c’est juste qu’il y a ce petit côté détestable à daigner filer des rôles à des colorés uniquement si ceux-là peuvent montrer patte blanche si l’on veut… il leur faut, et ça marche depuis Sidney Poitier, un petit air innocent, docile et gendre idéal, qui légitimerait le fait d’avoir un Noir dans une production, un peu comme pour dire : « Voyez, chers amis blancs, mon nègre ne mord pas ». Et pourquoi qu’ils mordraient pas ? Un Noir Disney capable de chanter son bonheur de ramasser le coton dans les champs, ah, la belle image du bon sauvage… ! On ne voudrait surtout pas présenter un Noir dans un rôle plus trouble. Les acteurs colorés peuvent alors bien se plaindre, la question n’est pas d’avoir des acteurs nominés, mais plus d’avoir des rôles intéressants retomber dans leurs pattes. Un personnage qui se trouve être noir doit être immédiatement sympathique, et il est là le problème. A-t-on jamais vu Bretzel Washington dans autre chose qu’un rôle sympathique, ou lisse ?… Bref, on l’aura compris, si le personnage avait quelque chose, là encore, de bien rafraîchissant face aux vieux croûtons accrochés à leur déambulateur, il ne tient malheureusement pas toutes ses promesses (je dis bien toutes). Les deux partis pris possibles qui sont à peine esquissés ne tiennent jamais la route, par manque de conviction, de précision, de développement, ou simplement parce qu’ils sont contradictoires.

D’abord, en faire un personnage tourmenté, traumatisé par ce qu’il a vécu en tant que soldat, c’est très bien et ça aurait enrichi le côté insupportable des acteurs chocolat au lait (je troquerais bien mon Noir méchant et salaud pour un Noir traumatisé et un peu lâche — oui, ça peut être sympathique, ça marche très bien avec un droïde), sauf qu’après cinquante peaufinages Disney, si la couleur reste pour faire bonne impression, tout le reste est gommé. Le déserteur qui se mue tout à coup en grand dévot à la cause rebelle, on y croit moyen (même pour faire rire). On ne verra plus qu’un acteur jouant, mimant, le traumatisme, comme un ado n’ayant rien vécu encore et qui se trimballerait les résurgences de ses traumatismes comme un hoquet qui ne tardera pas à passer. Ça reste, et ça restera toujours, le défaut majeur de Star Wars d’ailleurs (comme Disney de longue date, mais là c’est plus compréhensif, le public étant a priori plus jeune) : une représentation du « mal » et des « maux » quelque peu grossière, puérile, que certains voudraient rapprocher encore une fois des facilités du mythe. Je pense au contraire que ça affadit incroyablement la perception et les possibilités de devenir ou d’identification des personnages, non plus situés à la bascule entre le bien et le mal, mais dans un flou permanent à la fois indéfinissable et trompeur. La ligne « claire » de la représentation des « maux » chez Lucas comme chez Disney est toujours indolore. Les maux, ça pète comme du pop-corn au visage et ça disparaît. On s’y trancherait des mains, des bras, des oreilles, des langues ou l’on y crèverait des yeux, que ça n’y changerait rien à ce caractère parfois plus miteux que mythologique (avec l’exception du détour tragique de la fin de l’Empire contre-attaque qui vaudrait peut-être à lui seul tout un répertoire anthologique : se faire trancher la main, en apprendre une belle sur ses origines, non, ce n’est pas indolore ; on reviendra pour la remise des médailles).

Ensuite, il semblerait que pas mal de situations comiques aient été mises au crédit de son personnage (Finn). Un Noir, s’il ne sait ni chanter ni danser, on espère au moins le voir nous faire rire… Manque de « peau » (ou peut-être est-ce fait justement pour casser le cliché…), ça fait rarement mouche. Pas mal de recyclage là encore, mais surtout, ni J.J. Abrams ni l’acteur n’arrive à trouver le ton et le rythme juste pour que la sauce prenne. On ne peut certes pas être à la fois le tourmenté et l’amuseur de service. C’est ici, me semble-t-il, un des défauts d’Abrams, à se concentrer sur l’effet du moment plus que sur la cohérence d’ensemble… Ça s’en ressent presque toujours dans sa réalisation forcée, explicative, mais surtout à travers des personnages mal dessinés, et une certaine faiblesse à se saisir de l’occasion pour sortir et dire un truc cool. Et peu importe si ça correspond au personnage ou non. Han Solo en fait aussi les frais quand tout à coup Indiana Jones se matérialise grâce sans doute au Saint-Esprit de John Woo, et qu’on le voit décocher une balle vers un type qu’il ne regarde même pas — « tu fais partie de la famille maintenant Han, et la Force a toujours été forte dans la famille ». On appelle ça de la couérence. Il suffit de le vouloir pour le croire.

Chewbacca, ensuite, souffre du syndrome Boba Fett (pas à la même échelle toutefois) quand on tient à « approfondir » son rôle de plante verte hurlante avec une séquence finale toute en œillades libidineuses qui feraient presque penser que cet animal-là pourrait être beaucoup plus que la simple bête désintéressée et innocente qu’on traîne dans sa chambre à coucher avec madame : parce que dans ce regard, on y voit presque celui du vieux tordu qui nous prend sur le fait en train de nous tripoter la branche en nous disant qu’il n’y aurait pas à avoir honte si l’on partageait un petit moment ensemble… Vicieux, cet animal-là. On l’appellera bientôt « gorge profonde » pour autre chose que ses hurlements. D’autant plus que la fille rapportant le sabre phallique de son père, ça devait suffire au petit côté dégoûtant de la chose. Preuve qu’il ne suffit pas de vouloir copier son voisin, et avoir appris dans les méthodes d’écriture qu’à la fin, qu’importe le reste, il faut que le chien soit sauf.

Dans ces détours larmoyants, il y a tout de même bien pire : une sauce suave et collante qui montre à quel point J.J. Abrams manque de goût et d’à-propos. On le remarque dans ce finale, mais avant ça déjà par exemple lors de la confrontation du père et du fils Solo. Quand on tient à faire dans l’oraison filiale, il arrive qu’on s’y vautre complètement et qu’on prenne le risque que le fils n’arrive jamais à la hauteur du père (ou du grand-père). Si la confrontation Vador-Luke répondait à celle de Vador-Obi wan, on a là tout à coup l’impression de voir Han Solo faire le récit d’une histoire que C3PO aurait mieux raconté que lui, et de se la raconter, lui qui a toujours préféré rester en dehors de tout ça, un peu comme un idiot surenchérissant une bonne blague d’un pote par une autre blague. La révélation, c’est comme la vanne, ça marche par l’effet de surprise, s’il y a de l’écho, que l’effet recherché soit l’humour ou le pathos, aucune chance que ça réussisse. Et il y a beaucoup d’écho qui sonne creux dans cette scène. Han Solo, comme le nom l’identique, c’est un solitaire, un vaurien ; selon moi, il a été inspiré par le personnage de Clint Eastwood, un peu dans les Leone, mais surtout dans Sierra Torride : est-ce qu’on imagine et accepterait de voir Blondin jouer les grands-pères ? Quand les cow-boys dans les westerns disent vouloir se faire du fric pour se retirer dans une ferme, on les y retrouve jamais — ce sont des Achille. Je veux bien que dans une mythologie, les rôles et les personnages puissent évoluer, mais voir Han Solo s’avancer sur la passerelle et obéir à sa princesse pour retourner son fils et le convaincre d’arrêter la drogue et les mauvaises fréquentations, je veux bien encore que ça passe mieux quand c’est grand-père qui parle plutôt que papa, mais désolé, ça ne marche pas une seconde. Solo, c’est celui qui dit non. Manque de clairvoyance le Abrams. Parce que si la scène était à faire (pourquoi pas après tout), il aurait fallu installer un peu de conflits dans tout ça : Solo pas d’accord avec Leïa, puis les circonstances l’auraient poussé à rencontrer son fils, et là, oui, il change d’avis et essaye de faire ce que lui a demandé la princesse… Et ça lui sera fatal. Pour une fois qu’il obéit, il se fait charcuter. La politique et l’éducation des enfants (c’est la même chose), ce n’est pas pour les vauriens solitaires. Là, ça aurait été tragique. Et au contraire, on se retrouve avec une scène affreusement larmoyante, faussement conflictuelle parce qu’on pousse sur le pathos mielleux plus que sur l’opposition réelle. On est bien chez Disney : il faut que la violence soit indolore. Parce que si Abrams se devait de ne pas s’écarter du modèle, c’est bien ici : précédemment, Vador, se retrouve face à Obi Wan qui l’attendait au tournant, puis venait lui à l’encontre de Luke. Un jeu de chat et de souris. Qu’a-t-on ici, sinon un père (ou un grand-père) qui jette un œil sur les manières de son fils et qui lui demande s’il compte aller habillé comme ça à l’école. « Hé ! J’ai un mot à te dire ! » Sérieusement ? Et les mômes dans la salle sont prêts à accepter ça ? C’est censé être son grand-père ou pas ? On peut très bien s’imaginer Han Solo en grand-père (même si l’idée n’est pas très séduisante), mais alors on ne lui demanderait pas autre chose qu’être un vieux chnoque un peu réac », et cool, parce que « il est en dehors de tout ça ». En se présentant sur la rampe, Solo finissait d’être un outsider et ressemblait tout à coup à monsieur tout le monde. Qu’on apprécie ou pas l’acteur jouant son fils, le problème majeur à mon avis commence là.

Kylo Ren, parlons-en. Je serais moins sévère que certains. Après tout, on acceptait à l’origine la bêtise puérile de Luke parce qu’il y avait le reste, et une logique. Si la logique est, semble-t-il, d’en faire un jeune con bien de notre époque, l’idée serait plutôt séduisante (s’il met un masque, c’est parce qu’il a ses écouteurs intégrés), sauf que ce qu’en fait Abrams ne va pas bien loin. S’il voulait un exemple d’insolence, de puérilité et d’impulsivité, je pouvais me porter candidat pour lui expliquer vers où aller. Là, monsieur ronchonne et s’enferme dans les toilettes pour y refaire la peinture… Qu’est-ce que c’est subversif, dis donc !… Sans doute pour Disney oui. Un jeune qui vocifère et fait caca par terre, ça doit être le summum de l’insolence. On a donc manqué l’occasion d’avoir un vrai fils de pute en action : quand il n’est pas content, il se trimballe dans les couloirs et il zigouille les stormtroopers qui se trouvent sur son passage… Il ne craint rien, son patron voudrait le voir probablement filer ainsi du côté obscur de la force, et bien. Seulement non, Disney et Star Wars ce n’est pas les Affranchis. C’est con, ça aurait été splendide. On attend toujours que ça tourne un peu rock and roll et le plus rocailleux qu’on puisse y trouver c’est le banjo fatigué d’un vieux contrebandier et deux notes d’un jazz fiévreux comme une culotte de grand-mère dans une cantina bis. Piété filiale toujours : les grands-parents se trémoussaient comme des sauvages à leur époque, mais quand vient le temps des plaids et des charentaises, on fait la leçon aux jeunes et on leur fait croire qu’avant tout était beaucoup plus strict et respectueux… Disney parade. Et les jeunes tombent dans le panneau. Il n’y a pas plus conservateur qu’un jeune qui veut faire bonne impression à ses grands-parents pour mériter les cadeaux de sa communion.

Petits cons.

Mais bon… le jeune a une excuse. Il est jeune. Ce qui est beaucoup moins acceptable, c’est d’avoir fait de Han Solo une lavette sénile.

Dans le petit jeu des incohérences maintenant, Abrams a fait fort. Quelques exemples. Luke Skywalker ne peut plus former ses Jedis et s’en va bouder dans un coin ; tous les méchants veulent le retrouver (comme les gentils), au fond, pourquoi ? On ne sait pas. C’est qu’il doit être follement important et doit être capable à lui seul de contrecarrer les plans du Premier Ordre ?! Parce qu’en son temps, Yoda et Obi Wan avaient vu également l’Empire à leurs trousses ?… Bon, admettons. Mais alors là où ça devient encore moins crédible, c’est que le Luke, il boude, mais pour que ses amis puissent le retrouver, il crée un jeu de piste follement compliqué pour le retrouver (pourquoi faire d’ailleurs, vu que ça ne change rien à l’affaire… « Ayé ! Prems, on l’a trouvé ! »). Et là, attention, on retrouve le Luke fute-fute qu’on adore : il remet une partie de la carte… à sa sœur (qui elle-même la refilera à son meilleur pilote) et l’autre… à son fidèle droïde. On peut se refiler le tableau de la fin magnifique de l’Empire contre-attaque, et pour retrouver sa trace, il suffirait en quelque sorte de suivre ceux qui lui sont le plus proches. Hé, je n’ai rien contre l’autoplagiat, encore faudrait-il arriver à rester à la hauteur de ce qu’on copie. C’est digne d’un scénario de Spy Kids ou d’un épisode de Lost…

Je reviens aussi deux secondes sur une des incohérences les plus évidentes du film (à moins que les films suivants nous éclairent un peu plus…). Le fait que Rey puisse aussi rapidement maîtriser la Force. Une manière pratique et séduisante à l’affaire, ça aurait été de la montrer dès le début en capacité à user de la Force sans savoir bien ce que c’était et à l’abri des regards indiscrets. Les adolescents, habitués à se tripoter honteusement sans comprendre forcément ce qui se passe dans leur corps, auraient pu apprécier. Et la première scène du pillage aurait été un terrain idéal pour introduire cette idée. Puis, une fois qu’elle se serait retrouvée avec son grand courageux pas très finaud, elle serait poussée à utiliser ses talents honteux et passerait un bout de temps à nier l’évidence. On aurait eu un joli mélange de Solo et de Luke, le premier présentant une certaine incrédulité face à cette magie, l’autre, une capacité forcément naturelle pour elle… « Hé, mais tu fais ça comment ? » « Je sais pas, ça vient tout seul… » « Tu as la Force ! » « La quoi ? »

Parmi les autres aspects qui me chagrinent pas mal dans le film, ce sont ces liens incessants, parentaux (j’y reviens). Encore et encore, c’est le principe des mythologies, d’accord. Sauf que multiplier les couches comme dans un glossaire évangélique, c’est craindre qu’un jour tout ça finisse par de la consanguinité, ou pire, un inceste même pas réalisé par ceux chargés d’inventer les nouvelles histoires… Une galaxie aussi vaste et pourtant, au bout de trois trilogies on ne va que reparler sans cesse de la même famille ?… À un moment, j’étais comme perdu, à ne plus savoir qui était le fils de qui, et tout d’un coup j’ai compris que, probablement (en tout cas, comme ça nous l’est suggéré), Kylo Ren et Rey étaient cousins. La belle affaire, on me dira, et c’est sans doute pour ça qu’on a évité un ridicule « Rey, je suis ton cousin » lors de la séquence d’interrogatoire. Reste que dans ce simple rapport familial, tout est dit : Abrams en cherchant à honorer le père (ou le grand-père) joue des mêmes effets, mais se contente, comme évoquer plus haut, d’être le niais qui dans un dîner rit aux blagues suspectes et en rajoute toujours une couche pour prouver qu’il a compris la blague… Il fait pareil, en pire. Le nœud de l’affaire, c’est que Ren et Rey sont cousins. Hum, et alors ?

« Rey, je suis ton cousin…

— Hum… ?

— Ben oui regarde, tu es la fille de Luke Skywalker…

— Deux secondes, rien n’est encore sûr…

— OK, OK, bon après, Luke et Leïa sont…

— Amants ?

— Non ! concentre-toi ! J’essaie de te former…

— Je n’ai pas besoin d’être formé, je connais bien plus de choses que toi !

— Ah oui ? comme quoi ?

— … comme, la Force. Qu’est-ce que tu y connais à la… ? Attend-tan-tan, qu’est-ce que tu disais sur Leïa et Luke ?!

— Ils sont jumeaux ! Frère et sœur.

— Pas possible ! T’en es sûr ?

— Mais oui, c’est ce que j’essaie de t’apprendre…

— Tout ça me paraît bien obscur, si tu veux savoir…

— Arrête, c’est super facile.

— Lumineux presque… Donc attends, s’ils sont jumeaux, et si Han Solo est ton père, et si Leïa est ta mère… et si mon père (supposé) est Luke Skywalker… ça veut dire… que nous sommes… attends il doit y avoir un nom pour ça…

— Cousins ! C’est ce que j’essaie de te faire comprendre depuis tout à l’heure, idiote !

— Oh. OK. Et donc on est cousins. Et alors ?

— Bah rien. On est juste cousins, je dis ça comme ça.

— OK. Bon, tu te charges de me couper le bras ou tu préfères que je coupe le tien ?

— C’est moi qui suis censé être le méchant garçon…

— Oui d’accord, mais ça mériterait un petit changement. Et tu vas tuer ton propre père alors…

— Attends, quoi ? Comment tu sais ça ?

— Eh bien, c’est l’avantage d’être du côté clair de la Force. On peut prédire l’avenir, même si l’avenir, toujours est en mouvement. Donc, ce serait plutôt à mon tour de te faire quelque chose de vraiment méchant.

— Ah, non mais ça, ça m’appartient. Je dois vraiment être très très méchant. Laisse-moi te couper le bras.

— Je sais pas, c’est un symbole phallique tout de même. Je ne pense pas que ça ait le même effet avec une fille. D’ailleurs, c’est ton propre grand-père qui a coupé le bras de mon père.

— C’était ton grand-père aussi..

— Pas possible !… Attend-tant-tan. T’as raison, j’ai un peu de mal à m’y retrouver là.

— La confusion est un bon moyen pour passer du côté obscur ! Allez, rejoins-moi, et ensemble nous dirigerons la galaxie comme… cousin et cousine !

— Houla, ça sonne vraiment faux cette histoire… Quand tu dis “ensemble”, tu veux dire que… enfin, tu sais bien, tu voudrais qu’on soit plus que cousins ?

— Nan, mais tu rigoles !

— Ah ! J’avais peur.

— Attend-tan-tan ! En voilà une idée ! Bientôt parricide pour me plonger un peu plus du côté obscur et maintenant…

— L’inceste ?! Mais pas question !

— Oui, mais un petit inceste, c’est pas pareil entre cousins !

— Mais tu rigoles ! Et puis d’ailleurs, j’entame juste une relation avec quelqu’un et je crois que c’est du sérieux.

— Mais tu sais pas que c’est impossible si tu veux devenir un jedi ?

— Non ! Et moi qui pensais que le problème majeur c’était que c’était un no name, et peut-être un peu aussi parce qu’il est noir, enfin je veux dire afro-kaminoïen.

— Il est black ? Wow, tu vas vraiment avoir des gros problèmes pour gérer le côté clair de la force. Je te préviens, le côté obscur est bien plus facile. Aucune discrimination, pas de règles. Tous les chats sont gris la nuit.

— Attend-tan-tan, qu’est-ce que tu racontes ?

— La nuit, tous les chats… Laisse tomber. On peut vraiment dire que t’es la fille de ton père, idiote.

— Et t’es sacrément… arrogant dans ton genre, cousin ! »

Sur ce dans Star Wars VIII, un autre personnage commence à voir clair, il était temps…

Princesse Leïa : « Attend-tan-tan !?! Je suis la fille de Dark Vador ?! Je n’avais jamais réalisé ! Eh bien, la galaxie est si vaste et pourtant, on est tout près du risque de se marier entre frère et sœur… Chewee ?! Tu sais que j’ai toujours trouvé que tu avais le poil soyeux ? »

Kylo Ren : « Oh, maman, c’est dégoûtant ! Allez, viens, rejoins-moi du côté obscur ! »

On n’a pas fini de lever les yeux au ciel. Mais c’est aussi là qu’on y trouve de l’espoir.

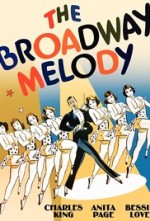

Star Wars, le Réveil de la force 2015 Star Wars Episode VII – The Force Awakens | Lucasfilm, Bad Robot, Truenorth Productions