Deux bons films vus coup sur coup de Phillip Noyce réalisés à treize ans d’intervalle : Calme blanc et Un Américain bien tranquille.

Dans le premier, on sent la maîtrise qui mènera le réalisateur australien à Hollywood : en dehors d’un dénouement raté retourné six mois après la fin du tournage imposée par le distributeur hollywoodien, aucune fausse note pour ce thriller. On se situe à cheval entre Plein soleil et Le Couteau dans l’eau. Le thriller en huis clos maritime peut être prodigieusement efficace quand il est sobrement mis en œuvre.

Phillip Noyce affirme que George Miller a tourné une séquence coupée au montage (que personne ne réclamera à Hollywood). On sent à travers cette suppression (même si je n’ai que la version de Noyce), la logique d’un cinéaste qui cherche à faire monter la tension à travers la psychologie, la situation et l’action en limitant les effets grotesques auxquels certains cinéastes peuvent avoir recours parfois. Car Miller voulait inclure dans cette scène… l’attaque d’un requin… Que vient faire un requin dans cette histoire ? Le réalisateur de Mad Max avait sans doute pensé que ce serait un effet qui satisferait le public (on voit ce que ça donne quand on cherche à satisfaire les spectateurs neuneus avec cette fin désastreuse), mais on aurait été complètement à côté de la plaque.

En parlant de requin, d’ailleurs, on pourrait situer le film à la croisée de deux autres films : Les Dents de la mer et Alien. Deux thrillers maritimes là encore. Pour le second, on oublie le film à élimination puisqu’on se rapprocherait plutôt du mythe du bateau fantôme dans lequel l’équipage a déjà succombé à un même mal étrange et inconnu, mais on retrouve le face-à-face burné entre un monstre (ici, un psychopathe interprété par Billy Zane — sa performance explique peut-être dix ans plus tard sa présence au casting d’un film d’un autre amoureux de la mer, James Cameron, pour son Titanic) et une femme pas si sans défense que cela. C’est surprenant pour moi qui ne connaissais pas les débuts d’actrice de Nicole Kidman : son personnage et son interprétation ne sont pas sans rappeler Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley. À seulement dix-huit ans, l’actrice impressionne par l’intensité et la justesse de son jeu (deux caractéristiques rares). Plus frêle que Sigourney Weaver et plus jeune (plus traumatisée aussi au début du film), ça laisserait plutôt à penser qu’elle serait incapable d’assurer la comparaison avec un psychopathe. Et pourtant, elle ne manque pas de crédibilité : magistrale d’autorité et de volonté…

On gagnerait sans doute un peu plus à proposer ce genre de personnages habiles et forts psychologiquement à des actrices (elles sont presque invariablement des proies et des victimes dans les thrillers). Je ne sais pas si c’est Hollywood ou c’est Nicole Kidman qui s’est perdue dans ses choix de films, mais on ne retrouvera plus jamais l’actrice dans ce registre. C’est pourtant tout le sel du film : voir cette femme censée être en convalescence, et dans une disposition d’esprit pas tout à fait alerte, être plus à même que son mari (un officier de marine réduit à l’impuissance) pour contre-attaquer le monstre qui les sépare…

Quant à Phillip Noyce, il assure à différents niveaux : emplacement de la caméra (pas facile dans des espaces aussi réduits), découpage technique, construction narrative, le tout en faisant habilement cohabiter montages séquences, musique, pauses, changements brutaux du rythme, etc.

Le réalisateur avoue avoir été influencé par Francis Ford Coppola pour sa mise en scène, et dans ces deux films, comme dans les autres, c’est vrai que c’est assez flagrant, surtout au niveau de l’utilisation de la musique et du montage (la musique sert souvent à installer une atmosphère et à lier les différentes séquences, un procédé récurrent chez Coppola). C’est d’ailleurs ce qui m’a principalement séduit dans Un Américain bien tranquille. Ce récit très lié demeure contemplatif, hors du temps, comme si le montage et le récit écrasaient le temps des faits rapportés sous le poids d’un temps diégétique situé, lui, bien après les événements relatés. Il nous apparaît à travers la voix off (parlant au passé) du personnage principal : plus que dans aucun autre film, on sent donc ici qu’on évoque des faits révolus, regrettés et tragiques, des souvenirs personnels, racontés par l’acteur principal de ces événements. Et cela, alors que la convention au cinéma, au contraire de la littérature, consiste à suivre les péripéties dans un temps présent reconstitué (avant Coppola, c’était un procédé utilisé parfois dans les adaptations comme ici de grands romans, et bien sûr dans les films noirs — sous l’influence directe des écrivains de polar qui en écrivaient souvent les scénarios).

Comme avec Calme blanc, Phillip Noyce adopte la parfaite distance, le ton idéal, face à son sujet (on le remarque encore, c’est une nécessité dans le cinéma hollywoodien, et par conséquent, une prérogative dans le classicisme où le réalisateur doit le plus possible se mettre en retrait de son sujet). L’atmosphère du film, un peu poisseuse et nostalgique, induite à la fois par la musique, par les montages séquences, par la voix off, en plus de Francis Ford Coppola, n’est pas sans rappeler non plus (ce qui explique mon enthousiasme) Blade Runner (même si l’on sait qu’à l’origine Ridley Scott ne souhaitait pas de voix off, le même ton nostalgique et blasé se fait sentir autrement) ou le Yakuza de Sydney Pollack impliqué ici comme producteur.

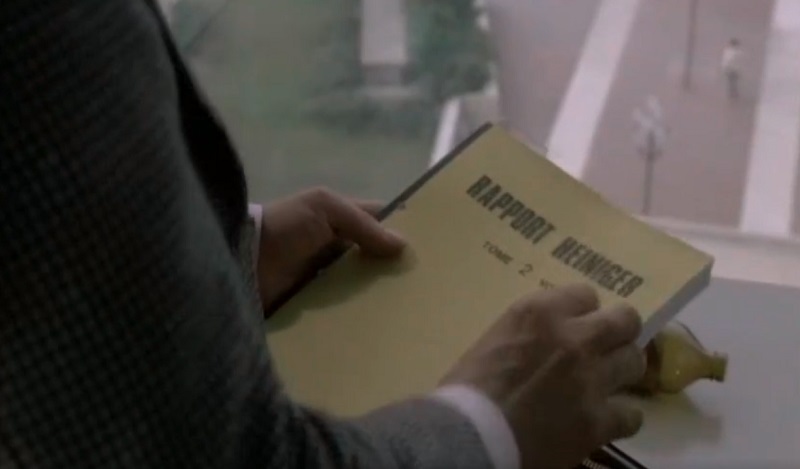

Notons que dans le récit, tout dans le ton, dans chaque plan et dans chaque séquence, semble ne jamais perdre de vue que ce qui est raconté est avant tout une histoire d’amour qui a mal tourné. Phillip Noyce ne raconte pas une histoire d’espionnage, il ne raconte pas un épisode spécifique avec comme toile de fond un contexte historique connu, il raconte une histoire d’amour, un triangle amoureux, dont l’un des angles se trouve être un espion (une activité rarement choisie pour arrondir ses fins de mois et qui pourrait avoir une manière toute radicale d’arrondir les angles)…

On dit souvent que dès le début d’un film, on doit y retrouver la fin. Il y a de ça ici, puisque la couleur du film ne s’écarte jamais du ton nostalgique initialement donné.

Là encore, le choix de l’actrice par le cinéaste fait la différence : une alliance parfaite des contraires avec une actrice et un personnage qui marie à la fois la douceur ou la docilité, avec la conviction forte d’un personnage intéressé, voire vénal, et pourtant jamais direct dans ses intentions. Jouer en permanence sur les oppositions, ne jamais trop le faire sur une note pour installer l’insécurité dans l’interprétation cette fois du spectateur, voilà qui se révèle toujours payant puisqu’au lieu de prémâcher les situations pour lui et lui souffler à la figure avec l’haleine rance des évidences, le spectateur s’interroge sur la réalité de ce qu’il voit à l’écran (en particulier ce qui concerne les intentions des personnages). Si le personnage de l’espion cache forcément son jeu, c’est plus subtil avec ce personnage féminin principal et son petit air de-ne-pas-y-toucher : il pourrait vite devenir antipathique (comme la sœur) n’en offrant pas assez d’incertitudes au spectateur ou d’espérances aux hommes qui la convoitent. Ainsi, rapidement, dès la première rencontre, on comprend, à travers l’insistance des regards, que l’actrice joue le coup de foudre avec cet espion américain. L’attirance reste assez subtile, assez pour qu’on puisse s’interroger sur sa réalité, réalité d’ailleurs dont on ne saura jamais rien puisque c’est l’espion qui avouera au reporter anglais avoir été séduit par sa « femme ». Le reporter ne semble pas dupe, mais le récit fait au moins l’économie d’exposer clairement les intentions ou les actions de cette femme libre de choisir entre ces deux hommes. Habile, le spectateur qui ne trouve assez d’indices à l’écran pour juger de la situation réelle entre les personnages de ce triangle n’a plus le choix que de travailler son imagination avant que les faits lui donnent raison ou tort : le film que le spectateur se fait dans sa tête est toujours meilleur que le film qu’il voit à l’écran. Une forme de suspense et d’incertitude qui rapproche tant le drame sentimental du thriller psychologique.

Bref, quand on pense à Phillip Noyce, ce sont ses navets tournés à Hollywood qui nous viennent d’abord à l’esprit. Force est de constater que juste avant et juste après cette carrière, à la fois plus connue et plus inintéressante, il existait un Phillip Noyce délicat et maître de ses effets. Étant un fils des années 90, c’est en tout cas comme ça que je l’avais toujours perçu…