Le théâtre est une suite de papotages entre des personnages s’émouvant de ce qui s’est passé et de ce qui pourrait arriver ; la peinture est une composition immobile qui fait trembler notre imagination comme la surface d’un lac altéré par le passage d’une barque ; la poésie est un art auquel, quand on s’y essaie, nous embarque et nous noie lâchement (ne cherchez pas la rime) ; le roman, une suite d’évocations habiles dont la structure plus ou moins uniforme tend à nous raconter une histoire dont on prend plaisir tout autant à relever ce qui nous correspond que ce qui concerne notre voisin ou un héros inaccessible… Et le cinéma alors ? S’il a commencé par être plus ou moins une forme de théâtre filmé d’un laconisme presque poétique, constitué parfois comme un tableau, évoquant plus qu’adaptant certaines œuvres de la littérature, il a petit à petit trouvé sa place dans la nourriture divertissante du public en expérimentant diverses techniques capables de déterminer, après échecs et espoirs, les contours d’un art qui allait dévorer son siècle comme le roman avant lui. Les domaines de recherche privilégiés ont toujours été le montage et le découpage technique. Normal, c’est au fond ce qui structure la « grammaire cinématographique ». Mais ce qui est aujourd’hui évident ne l’était bien sûr pas à l’époque où tout cela s’est mis en place, c’est-à-dire durant les trente premières années de son existence (à tel point qu’un œil d’aujourd’hui, habitué à cette grammaire, repère immédiatement l’étrangeté, l’accent curieux, d’une structure aux règles mal établies, et ne manquera pas d’être levé au ciel — Monsieur Œil — pour exprimer son scepticisme face à des monstres difformes quand le cinéma se cherchait encore une “orthographe” — de là, vient le désamour, ou le désintérêt, souvent, dont sont victimes, à notre époque, les films muets).

On ne dira jamais assez combien l’arrivée du parlant a quelque peu tué dans l’œuf l’objet narratif merveilleux qui commençait seulement à poindre dans la seconde moitié des années 20. Alors toujours en quête d’expérimentation, il fallait bien en passer par là. Seulement le succès parlant de cette technique encombrante, un peu comme si tout à coup la radio s’immisçait dans la bande dessinée, a appauvri considérablement la grammaire constituée durant ces dernières années du muet dont ce film de 1929 est un parfait exemple (sinon la preuve d’une forme d’achèvement dans cette quête de la forme narrative idéale). Exemples parmi tant d’autres, en cette triste « année du cygne ». On dit que les muets s’expriment en langage des cygnes, c’était donc couru d’avance : le muet n’avait plus qu’à chanter, ce n’était que pour mieux annoncer sa fin… Bref, tout est là, le cinéma bavard de l’âge d’or ne fera pas sans, mais il faudra attendre, au hasard, Citizen Kane pour voir à nouveau dans un même film, toutes les possibilités narratives qu’avaient rendues possibles ces trente folles années. Un art non seulement muet, mais devenu aveugle et sourd, bon pour la tombe, et qui rendra l’âme dans la plus grande indifférence en accouchant d’une souris couineuse entre deux crises, l’une de foie (la fin de la prohibition), l’autre économique (la crise de 29). Du muet ne restera qu’un triste signe du bras en guise de révérence, lancé à l’adresse de la foule qui lui tourne déjà le dos.

Qu’y a-t-il donc de si extraordinaire dans ces silences au point que j’en perde autant mon latin ?

Point de décor expressionniste, point de montage des attractions à la Eisenstein, point d’aurore poétique en arrière-plan de nos yeux mouillés… Quoi donc ? Va-t-il encore rester longtemps muet celui-là ? (Je soigne mes fondus) Eh bien, la transparence (au singulier, merci), mon ami ! Demande-t-on à la grammaire de faire la belle ? à la structure de se retourner sur elle-même pour se contempler ? Montage et découpage technique, c’est pareil. Le génie tient à la fois de la capacité de la structure à rester transparente (ce dont un montage des attractions, malgré ses ambitions, est incapable de faire), mais aussi sa capacité à offrir du sens. C’est une gageure assez peu commune, car plus on veut remplir son panier d’effets signifiants, ou évocateurs, plus on prend le risque d’en faire trop et de laisser voir la forme qui doit encore les contenir. Pabst, en bon maître vannier (ce n’est pas une blague), n’est pas du genre panier percé, et son montage est d’autant plus efficace que sa structure en est resserrée et offre, par transparence, une douce impression d’unité et d’évidence. Une maille à l’endroit, une maille à l’envers, ça rigole pabst en Allemagne…

Alors certes, on s’émouvra parfois de ces mouvements de caméra, comme toujours, parce que le mouvement de caméra, c’est un peu au découpage technique ce qu’est la croupe ondulée et hypnotique pour une dame. On y fera aussi les yeux ronds encore devant ces gros plans fixes qui sont au découpage technique… ce que sont les mouches pour les élégantes… Bref, ce n’est pas ce qui se fait de mieux dans le domaine de la transparence.

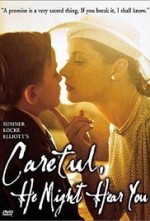

Das Tagebuch einer Verlorenen, 1929 | Pabst-Film Tamasa Distribution

Tout est là, dès la première séquence : la jeune gouvernante est remerciée, et ce départ est l’occasion pour le récit, en quelques minutes, de décrire chacun des personnages et de dessiner déjà le parcours qui sera le leur tout au long du film. Une situation complexe qui nous est expliquée à travers un montage alterné permanent. On passe d’un personnage à un autre, d’un lieu à un autre, avec l’aisance de la plume de l’écrivain évoquant telle ou telle information en fonction de l’humeur de l’instant ou des caprices de sa prose. Mais bien sûr, ces informations donnent toujours l’impression d’arriver à point nommé, dans des moments, de préférence, capables d’éveiller au mieux l’intérêt du lecteur. Ici, le temps de la narration (dictée par la volonté de l’auteur) colle au temps de la fable, de l’histoire, de la diégèse (la “vie” propre des personnages, induite par la logique du récit et d’une suite d’évocations tendant à constituer une idée de cet univers parallèle qui nous échappe) : les événements se passent sous nos yeux dans un semblant de continuité logique et crédible. Autrement dit, dix minutes de film correspondent à dix minutes de temps diégétique (pour les personnages, tout en usant en permanence d’ellipses entre les séquences). C’est probablement légèrement accéléré, mais ce qui compte là, c’est l’impression, l’effet produit : dans ce souci de transparence, on a comme l’impression d’y être. Pourtant, si l’échelle des valeurs temporelles correspond à une idée de réalité, on passe à une tout autre échelle, ou unité, quand il est question de l’espace. En effet, l’œil omniscient de la caméra se trimbale à envie, là où il est censé se passer quelque chose. Quand il est question de temps simultané ou d’ellipse, on rapporte souvent que pour l’œil non exercé de l’époque ça devait être “étrange” de voir tout à coup ces “sauts” d’un espace à un autre. C’était pourtant oublier que la littérature, et bien avant elle, les récits oraux, grâce justement à toutes les possibilités du langage, était capable d’évoquer ces “sauts” spatiaux sans trop de problèmes pour la compréhension du lecteur ou de l’auditeur ; et elle produisait même des sauts temporels sans grande difficulté grâce à la conjugaison. Plus que des écueils à la compréhension, ces “sauts” sont donc au contraire des apports indiscutables dans une structure narrative. Qu’y a-t-il de plus jouissif dans un récit de voir tout à coup débouler un plus-que-parfait capable d’évoquer une autre échelle temporelle et d’enrichir une situation ou un personnage par la seule évocation d’un « autre passé », révolu, et pourtant, si porteur d’imaginaire et de sens ? La littérature est sans contrainte, comme un voyage idéal, un fantasme partagé. Et le cinéma muet arrivait tout juste à toucher du doigt ce même idéal¹.

¹ Cela fait bien une quinzaine d’années que le procédé est utilisé.

Dans cette séquence, Pabst, passe d’un sujet à l’autre, d’un espace à un autre, d’une phrase même à une autre. Le montage se trouve bien être là un discours, c’est-à-dire qu’il raconte une histoire qui a un sens. Ce ne sont pas les personnages qui, réunis dans un même espace, vont produire cette histoire comme au théâtre, puisque bien que tous dans la même pharmacie, ils ne s’y trouvent que rarement face à face, ensemble, au même moment. Ce cinéma n’est plus du théâtre. Ce n’est pas une nouveauté, d’autres films étaient déjà parvenus à ce degré de maîtrise, mais rarement avant 1929, on aura vu une histoire racontée avec une évocation et une utilisation des possibilités spatiales d’un tel niveau de perfection. On n’est plus dans l’expérimentation, puisque la forme reste transparente et produit exactement l’effet escompté. Qui ira s’émouvoir qu’un écrivain puisse en effet construire ses phrases avec un sujet, un verbe conjugué et un complément ?… Sauf que, messieurs-dames, les hommes se racontent des histoires depuis la nuit des temps (tandis que les femmes écoutent ou font la vaisselle), la littérature n’est que la transposition sur papier de ce qu’on faisait déjà depuis les premières années où les hommes se racontaient au coin du feu des histoires drôles ou cochonnes (souvent les deux, on était déjà réduit à la monogamie) ; or le cinéma, c’est bien un langage des signes, constitué d’images, qu’il a bien fallu inventer et s’approprier. C’est pour nous aujourd’hui une évidence, comme l’enfant de dix ans qui structure ses phrases avec les codes d’une langue sans qu’il éprouve le besoin de s’interroger sur eux. Le cinéma devait donc passer par ces balbutiements, et cette fille perdue, à peine nubile (et confirmée) qu’elle se fait déjà engrosser, est une des premières à jacasser fièrement comme une grande. Si notre glorieux aïeul Cro-Magnon peut s’enorgueillir d’avoir assisté et participé à l’élaboration du langage, et en même temps sans doute, aux premiers récits composés, savourons notre chance, nous autres petits e-primates, d’avoir assisté à la naissance d’un art, certes éphémère, mais qui a posé les bases d’une structure signifiante dans un art désormais accompli que ne manqueront pas de se réapproprier de futurs cinéastes.

Autre technique parfaitement maîtrisée (selon les critères d’aujourd’hui), le découpage (les échelles de plan). Comme avec toute chose qui paraît évidente, on s’imagine que ça ne doit pas être bien compliqué de reproduire un résultat équivalent sans trop de problèmes. On peut maîtriser la grammaire, mais ne rien connaître aux règles moins communes du récit. Une langue, pour avoir ses règles, doit être parlée, et celle qu’emploient les auteurs est une langue de l’esprit, du cœur, de la transmission symbolique, des clichés et des archétypes, des peurs et des désirs primaires… Un autre langage, certes, censé être commun à tous les hommes, mais aux règles lâches et parfois un peu fumeuses. Le récit, les histoires, c’est un peu l’expression d’un idéal, d’une transmission empirique des choses ; et si, on ne peut guère se flatter d’avoir créé toutes sortes de croyances dites spirituelles, on pourra être fiers au contraire de voir que cette étrange aptitude nous a permis d’inventer l’art narratif (culte et culture descendent bien de la même montagne). Si on cherche à écrire une pièce en alexandrin, par exemple, on se rendra tout à coup compte de la difficulté de la tâche, à partir du moment où on s’oblige à suivre des règles qui ne nous sont plus tout à fait évidentes. Tout le monde sait ce qu’est un plan d’ensemble ou un gros plan, comme chacun sait ce qu’est un adverbe ou une locution. Allez maintenant savoir quand et comment utiliser adverbes et locutions pour écrire du mieux possible, ce n’est pas gagné. Si les règles pour y arriver m’échappent un peu pour ce qui est de la littérature, s’il est question de cinéma, on a de la chance parce que les règles sont plus ou moins établies, au moins au niveau de la grammaire (le récit posera, lui, toujours problème), si toutefois on a la curiosité de s’y intéresser (je renvoie à l’excellente Grammaire du langage filmé, de Daniel Arijon). Tout y est fait pour respecter la transparence et composer un découpage sans faille, sans heurt, sans étrangeté. Reste au réalisateur (bien plus auteur que les réalisateurs du parlant parce que le sens passe par les images, et les images ne sont pas contenues dans une histoire ; au mieux, elles sont évoquées) d’imaginer des plans capables d’enrichir une situation, de préférer un angle plutôt qu’un autre, etc. On n’est alors plus dans la règle, mais pleinement dans la créativité. La grammaire est correcte, mais le récit a en plus cette politesse offerte au spectateur de composer un imaginaire fort, tant au niveau de l’émotion, qu’à celui de la signification ou de la représentation des événements. Je suis content. Parfois même, on peut s’autoriser des petits écarts aux règles pour produire un léger effet, qui fera sortir discrètement le spectateur de son immersion, produit par cette recherche permanente de la transparence, pour des motifs esthétiques (c’est le cas de certains gros plans ou de ces mouvements de caméra, panoramique dans les escaliers, travelling avant dans le pensionnat…, qui mettent tant en émoi les cinéphiles). Ce qui me fascine plutôt, on l’aura compris, c’est au contraire ce respect des règles et leur utilisation au maximum de leurs possibilités ; en particulier, dans cette séquence d’ouverture, riche en rebondissements, concentrée dans un même espace, reconstitué habilement pour nos yeux à travers le récit, c’est-à-dire à travers les choix de découpage et d’échelle de valeurs de plan.

J’ai souvent exprimé ma fascination et ma préférence pour le procédé du montage-séquence par rapport au plan-séquence parce qu’il est à la fois plus complexe, plus transparent, et aussi parce qu’il induit, ou offre, un sens beaucoup plus évident. Le plan-séquence ne raconte rien, il montre, il s’étire, il déroule, alors que le montage-séquence, c’est l’articulation d’un récit. On n’est pas tout à fait dans le montage-séquence ici, parce que le procédé condense plus des actions dans une période diégétique généralement plus longue pour un temps de récit très court (ça dépasse rarement la minute) ; pourtant, avec cette séquence, et la plupart des scènes suivantes, on s’y approche : chaque plan apporte une nouvelle avancée dans la situation, on ne s’y attarde pas, et on passe rapidement à une autre époque diégétique s’il n’y a plus rien à montrer. Ce n’est pas un cinéma qui montre, ou décrit, dans la longueur, avec le but de reproduire une impression de réel ; c’est un cinéma qui raconte et qui dit : la recherche de la transparence permet d’aller directement droit au but, c’est-à-dire vers ce qui est signifiant, ce qui fait avancer l’intrigue. Les ellipses par exemple y sont nombreuses, parce que tout ce qu’on fait raconter au spectateur par lui-même, c’est autant de temps gagné pour le reste. En littérature, on y verrait une succession de phrases courtes dans lesquelles les verbes occupent la place la plus importante. Le verbe, c’est l’action. Et le cinéma, c’est l’action. L’action au sens pleinement signifiant : faire. (Pas au sens « film de bourrin ».) On a un sujet qui fait, point. Il est dans l’action. Inutile de le voir faire pendant une heure la même chose. Si on met le sens au centre de son récit, une fois compris, on tourne la page. Un verbe, une image. On comprend, on passe à autre chose. Le temps qui n’est pas perdu à produire du détail, on le gagne en apportant toujours plus de sens ; et ça permet de concentrer en un temps très court, un nombre important d’événements et d’images. (Ce qu’avec mes pâtés explicatifs, je suis incapable de faire.)

Qu’est-ce qui est le propre du cinéma ? Voilà, le propre du cinéma, c’est sa capacité à raconter une histoire dense, en quelques minutes, à travers des images, des tableaux animés. Plus dense et plus évocateur que le théâtre, pas tout à fait la même densité d’un roman ; sa place est peut-être là, entre la BD ou la nouvelle. Un produit culturel qui doit pouvoir se dévorer en deux heures ou le temps que le feu dans l’âtre s’éteigne (origine primérale de l’expression « nuit des temps » où nos aïeux passaient donc de la théorie à la pratique — mais c’est une autre histoire).

Les années 30 lorgneront très vite vers des structures plus simples, plus proches du théâtre, en adaptant des comédies. Et paradoxalement, les techniques narratives, qui avaient juste eu le temps d’être maîtrisées à la fin du muet, seront petit à petit réutilisées quasiment en même temps par le cinéma de seconde zone (ce qu’on appellera plus tard les films noirs) et par un film qui est souvent considéré comme le « meilleur de l’histoire du cinéma », Citizen Kane.

Alors, si toutefois on a la curiosité de réveiller cette grande muette au bois dormant, on pourra toujours, grâce à une conservation tardive, s’émerveiller devant ses enfants, les premiers capables d’aller plus loin que le babillage des images. Attention toutefois de ne pas y inviter Mémé Bigoudi qui, ayant vécu les années folles, pourrait rire de nos “étranges” mœurs : au moins, ces enfants du muet ont eu la politesse de ne pas vieillir. Perdus, ils le sont. Dans l’éphémère crépuscule de 1929, en tirant leur révérence à l’âge de Rimbaud et d’Achille.

Le parlant s’étale de sa longue vie paisible, mais obscure, tandis que la belle muette s’est éteinte jeune et pleine de gloire.