Janvier – Juin 2025

juin 2025

Plan 75, Chie Hayakawa (2022)

commentaire :

Les Clés du royaume, John M. Stahl (1944)

Dans un vieux grimoire sur la dramaturgie, il est inscrit que chaque ligne du canevas du récit doit trouver une conclusion. Comme exemple de ligne inopportunément laissée ouverte, l’auteur prenait Les Clés du royaume et le chapitre était intitulé « Où est Anna ? ». En réalité, une brève séquence permet au récit de donner une conclusion au destin d’Anna, mais pendant plus d’une heure, le spectateur n’a aucune idée de ce qu’a pu devenir la petite Anna. Anna, c’est la petite Chinoise que le père Francis accepte de recueillir au début de son installation en Chine. Le film était tellement laborieux jusque-là qu’on se réjouissait du spectacle d’une gamine de trois ou quatre ans sur la toile. Et puis, plus rien. Pendant tout le film, lors de la première du film, on raconte que chaque spectateur se penchait vers son voisin avec la question : « Où est Anna ? ». Certains qui étaient sortis avant la fin du film donnaient l’impression aux passants qu’ils cherchaient Anna jusque dans la rue. Et quand les autres spectateurs sortirent à leur tour, ils expliquèrent qu’on retrouvait Anna pour le retour du père en Écosse. C’était une étrangère.

Bref, tout ça est faux bien entendu. Presque autant que la bonne foi de tous ces apôtres du colonialisme. Ce n’était pas assez d’avoir saccagé la Chine, de l’avoir ruinée, empoisonnée, il fallait en plus que des missionnaires viennent prêcher la bonne parole à tous ces culs terreux du bout du monde. Beaucoup d’acteurs et d’actrices asiatiques dans la distribution alors qu’au moment du tournage, me semble-t-il, les Américains d’origine japonaise étaient internés… Ce n’est pas pour autant qu’on échappe aux clichés (postures, mimiques, sournoiserie). Le pire reste encore toutes ces bondieuseries ridicules présentées comme de grandes valeurs universelles inculquées à un peuple arriéré… Il n’y a que les cons qui osent tout… (Une fois n’est pas coutume chez Stahl, les acteurs sont lamentables.)

Une nuit seulement, John M. Stahl (1933)

Adaptation de Lettre d’une inconnue précédent celle d’Ophüls. Quelques longueurs, deux ou trois décors intérieurs passables, un ou deux plans à la mauvaise distance, mais décidément, comme les deux précédents films du réalisateur que je viens de découvrir, une excellente direction d’acteurs. Et une fois n’est pas coutume, je trouve la distribution masculine largement supérieure à la féminine. John Boles, qui apparaîtra dans L’Obsession de madame Craig, est excellent et semble mieux s’accorder que ses partenaires féminines au style simple, presque susurré, du réalisateur. Margaret Sullavan, dans son premier rôle au cinéma, a beaucoup de tempérament et de présence, un charme assez singulier avec cette voix rauque qui soupire ou qui miaule, mais de mémoire, son style plus volubile, lumineux et mélancolique lui servira davantage dans des comédies que dans des drames (elle est paradoxalement beaucoup plus expressive quand elle se tait et que Stahl s’attarde sur elle). Elle parle un peu fort et en perd en justesse quand Boles respire la simplicité. La première séquence, dans laquelle il apparaît ruiné lors de la crise de 29, donne parfaitement le ton, et Stahl le lance en lui mettant dans les pattes un second rôle excellentissime. La simplicité dans la mélo, un genre qui a souvent manqué de réserve, c’est bien la clé. Les longueurs du film s’expliquent aussi par cette nécessité de laisser les acteurs donner le rythme de la scène et surtout se laisser submerger par l’émotion sans que ce soit illustré par des effets certes plus expressifs et plus rapides, mais aussi moins juste. La justesse ne s’acquiert pas autrement qu’à travers l’écoute, l’attention, le doute, l’absence même de réaction (le spectateur attend une émotion qui devrait logiquement venir, mais que l’acteur retient, dissimule avant d’en lâcher juste assez : le spectateur a déjà tout imaginé, inutile de surexprimer l’évidence). Il faut aussi signaler la dernière séquence quand le fils pleure dans les bras de celui qu’il ne sait pas encore être son père : n’importe quel acteur (ou mauvais directeur d’acteurs) serait tombé dans l’excès. Or, le môme en fait le minimum, et c’est bien la raison pour laquelle la séquence est touchante et juste. Excellent film.

Memory Lane, John M. Stahl (1926)

La vertu préservée de la mariée, la chambre à double lit, Gibbons qui se régale aux décors grâce aux fleurs qu’il peut placer un peu partout pendant le mariage, réalisation d’un classicisme irréprochable, mélange des genres… Le trio John M. Stahl/Louis B. Mayer/Cedric Gibbons arrive à respecter le code Hays avant la mise en application du code…

À mettre au crédit de la réussite du film, surtout, l’exceptionnelle direction d’acteurs qui arrive à donner de la profondeur tout en restant simple à une histoire sans grande envergure.

Un matin couleur de sang, Li Shaohong (1990/92)

commentaire :

mai 2025

Woman Demon Human, Huang Shuqin (1987)

Sujet en or ; exécution plus que pataude. Je peux comprendre que quand on fait appel à des acteurs de l’opéra chinois, la justesse ne soit pas au rendez-vous, mais ici, c’est bien la réalisatrice qui ne donne aucune indication à ses acteurs. Aucun ne semble être mis dans les conditions idéales pour comprendre la situation qu’il doit jouer, et la mise en place de ces situations dictées par les dialogues relève de l’amateurisme pur et simple. Heureusement que les acteurs assurent une fois revêtus de leur costume. On pourrait même regretter de ne pas en voir beaucoup plus tant le reste est navrant. Il faudra attendre Adieu ma concubine dans un sujet presque identique (certes, largement moins féministe) et voir les acteurs de l’opéra parfaitement honorés dans un grand film.

Images de la vie, John M. Stahl (1934)

Légèrement en deçà du remake de 1959. Bien que plus long, le film de Sirk ne semblait pas si redondant. Certaines séquences s’éternisent sans raison et Stahl n’est pas vraiment le prince des enchaînements permettant de marquer les différentes avancées dramatiques à l’intérieur d’une même séquence. D’où cette impression parfois de lenteur et d’essoufflement.

Paradoxalement, cette lenteur servira le dernier acte en évitant les mauvais effets tirant vers le mélodrame racoleur. La lenteur permet alors de ne pas trop en faire et de laisser l’émotion se faire sans trop d’artifices.

Quelques différences notables avec le remake dont l’aspect romantique apparaît dès le début du film quand ici, il sert à redonner un nouvel élan au récit une fois l’ascension sociale des personnages assurée.

Un autre paradoxe du film : traitant de féminisme et de racisme, on mesure parfois et avec un certain étonnement combien le féminisme des années 30 n’est pas celui des années 70 ou celui d’aujourd’hui. Même chose concernant le racisme. Il y a une forme d’esclavage volontaire de la part de Delilah, ainsi qu’une manière assumée de s’estimer inférieure, moins capable et plus bête alors que la richesse de sa « patronne » lui doit tout, qui interpelle aujourd’hui (même si c’était sans doute représentatif de nombreuses personnes noires à l’époque). Quant au féminisme, certes, les deux mères sont indépendantes et monoparentales, mais les valeurs qu’elles inculquent chacune à leur fille restent très conservatrices (et les filles sont loin d’être plus « libérales » que leur mère).

Un petit plus très années 30 de cette version par rapport au chef-d’œuvre de Sirk : la présence comique et pince-sans-rire du génial Ned Sparks. Le charme de Warren William ne faisant pas forcément son effet (l’acteur est bon, mais le personnage arrive donc tardivement et le réalisateur échoue à le mettre sur un pied… de Stahl), sa présence sert de parfait contrepoint à l’assemblage romantico-dramatique.

Deux sur la balançoire, Robert Wise (1962)

Adaptation d’une excellente pièce de théâtre traitant d’un sujet rare, voire jamais vu dans le cinéma d’Hollywood sous restrictions du code : la vie et la reconstitution sentimentale après un divorce. Une telle écriture, on en redemande tous les jours. Le choix du noir et blanc se révèle crucial pour ne pas tomber dans la romance acidulée. Le film propose d’ailleurs un procédé plutôt efficace pour jouer pleinement la carte du studio (et de la théâtralité) : le split screen sans effet spécial, les décors des deux appartements semblant avoir été construits dans le même studio. La magnifique lumière est également à signaler, à la limite de la surexposition. Mais le principal atout du film reste ses deux acteurs. J’ai déjà dû dire mille fois combien j’étais fasciné par le talent de Shirley MacLaine. C’est un clown au féminin qui possède l’incroyable capacité à jouer comme un personnage de dessin animé, à exprimer dix choses différentes en moins d’une minute, mais son aisance et sa spontanéité lui permettent toutes ces audaces et cette fantaisie si précieuse dans des films naviguant entre comédie, romance et drame. Elizabeth Taylor avait été pressentie pour tenir le rôle, et vous avez tout de suite un film bien plus pesant. La pitre au visage de Pierrot tire sur ses 91 ans. Félicitations. À signaler enfin que le film est produit par la Mirisch Company, une société ayant particulièrement mis en valeur l’actrice dans les années 60 puisqu’elle produisait Wyler, Wise et Wilder, avec La Rumeur, La Garçonnière, Irma la douce.

La Vie aigre, Carlo Lizzani (1964)

Quel dommage que le monde ne puisse plus profiter de ces magnifiques satires à l’italienne… Qui peut aujourd’hui mêler comédie, amertume et satire sociale et politique ? 1964 et le film dit déjà tout de notre société de consommation, de notre lâcheté, de nos idéaux ridicules vite remplacés par le confort et les facilités de la vie moderne. À la différence d’un film comme Une vie difficile, la forme ici emprunte étrangement à la nouvelle vague quelques usages formels distillés avec parcimonie : le regard caméra pour passer à la première personne, les arrêts sur image, les ralentis, les répétitions. Mais c’est surtout l’originalité du propos, des personnages et une « histoire » toute tournée vers un seul objectif : décrire le processus d’un renoncement révolutionnaire. Sans le savoir, Luciano Bianchi est une allégorie à lui seule du Parti socialiste futur ou de la social-démocratie. Il faut voir sa tête quand son ami mineur revient dans la campagne et lui présente une grande valise : il sait qu’il l’a trahi, parce qu’il devrait dynamiter l’immeuble où était situé le siège de l’entreprise responsable de tous leurs maux, et craint que son ami les fasse tous sauter ou le tue… On ne pourra pas mieux représenter à l’écran la trahison et le revirement bourgeois des socialistes convertis à l’économie de marché… Le roman mériterait sans doute qu’on s’y arrête. La satire en effet doit y être sévère et dure à avaler… Dans Une vie difficile, Alberto Sordi était secondé par Lea Massari. Pas de grand film sans parfait contrepoint féminin à l’aridité d’une satire : ici, c’est la magnifique Giovanna Ralli qui épaule Ugo Tognazzi (qui, lui, n’a jamais été aussi bon que quand il était sobre, résigné, taciturne tout en restant dynamique, vif).

Né pour tuer, Robert Wise (1947)

commentaire :

La Tour des ambitieux, Robert Wise (1954)

Rare exemple de thriller d’entreprise servi par un casting de rêve. Le vingtième siècle a peut-être raté une occasion de développer un genre passionnant. La lutte du pouvoir est au centre de tout, mais à travers un petit jeu de succession à la tête d’une grande société qui n’est pas sans rappeler les pièces historiques de Shakespeare, il est surtout question ici d’éthique et de philosophie de l’entreprise. Le secteur de l’entreprise n’ayant pas tant que ça changé, le sujet apparaît aujourd’hui follement contemporain. Le plaidoyer du designer en chef lors de la réunion du conseil de direction visant à se faire élire à la place du directeur financier qui ne pense qu’aux intérêts des actionnaires sonne comme une réponse au monologue écrit par Ayn Rand pour la fin du Rebelle. Le designer rappelle que leurs employés ont fini par avoir honte de produire des meubles de mauvaise qualité tandis que le directeur financier défend une réduction des coûts et donc une baisse de la qualité des produits d’entrée de gamme. Le client et les employés avant les actionnaires… Il faut lancer une coopérative, mon frère ! Tu vas te faire bouffer par la finance.

À souligner aussi qu’il y a un point sur lequel évidemment le film n’est plus du tout à jour : tous ces produits sont actuellement produits à l’étranger là où la main-d’œuvre est bon marché. Aujourd’hui, l’entreprise se limiterait, au mieux, à la conception et à la vente, et sur plusieurs décennies, cela permettra à l’économie américaine de se tourner vers les services, l’énergie, la culture et la technologie de pointe. À la manière d’Ayn Rand, un certain agent orange à la Maison Blanche semble nostalgique de cette Amérique qui produisait des meubles et des crayons à papier.

La Ville enchaînée, Robert Wise (1952)

Un bon film de série B inspiré d’un fait réel (comme plus tard Je veux vivre !) et mettant en scène un journaliste en prise avec la mafia dans une petite ville des États-Unis. Le point de départ reprend (ou initie, difficile à savoir) un trope du thriller paranoïaque qui me semble avoir été repris à foison dans les années 70 (au moins dans À cause d’un assassinat), celui du journaliste recueillant la parole d’un témoin paniqué qu’il ne croit pas et qui finit par remonter le fil de l’enquête après la mort suspecte de ce même témoin.

En dehors du thriller indépendant assez bien mené, le film se fait surtout remarquer par son réalisme rendu possible par de nouveaux objectifs permettant de tourner sur place. Wise semble même avoir saisi l’occasion de ce tournage loin des studios pour reproduire les expérimentations de Joseph H. Lewis sur Gun Crazy sorti deux ans plus tôt pour filmer à l’intérieur des véhicules (Cf. mon article sur les transparences).

Je veux vivre, Robert Wise (1958)

commentaire :

La Dernière Corvée, Hal Ashby (1973)

Un des derniers films du Nouvel Hollywood qu’il me restait à voir. J’ai commencé mon voyage avec Hal Ashby il y a bien longtemps avec Bienvenue Mister Chance et Harold et Maud, je n’avais pas accroché. J’ai donc toujours traîné des pieds avant de découvrir le reste. Deux films ont suivi, d’excellents films. La Dernière Corvée se situe entre les deux. J’admire la liberté que Ashby laisse à ses acteurs, son approche naturaliste, mais les personnages de ses films m’indiffèrent le plus souvent. C’est un peu le cas ici. Film très masculin dans lequel les femmes, quand elles apparaissent, ne sont que des proies ou des idiotes. Le genre de voyage initiatique dont on se passerait bien. Reste le génie et l’insolence de Jack Nicholson, parfaitement en phase avec cette nouvelle génération d’acteurs, qu’ils passent par la method ou par l’instinct, mais qui tous adoptèrent un jeu, pas forcément plus simple (Nicholson cabotine et aspire toute l’attention à lui), mais plus naturel.

La Chronique des pauvres amants, Carlo Lizzani (1954)

Un titre qui résume bien le film. En tout cas son genre, parce que plus que les seuls amants de cette histoire du premier quart de siècle dernier à Florence illustrant la montée du fascisme, ce sont surtout les habitants d’une même petite rue de la cité toscane dont il est question. Film choral à visée sociale et historique donc. Et c’est parfaitement maîtrisé. Les décors font rêver. La Caméra de Lizzani vient toujours au plus près des acteurs pour remplir son cadre au mieux tout en leur demandant de bouger. Il y a des films dans lesquels les metteurs en scène ne savent pas donner vie à des personnages en les faisant évoluer dans l’espace (la majorité, surtout aujourd’hui s’ils n’ont aucune culture théâtrale), et c’est alors la caméra qui bouge, les acteurs ne sont alors pas des corps en mouvement, mais des troncs qui parlent ; et il y a des metteurs en scène chez qui la caméra n’a pas besoin de bouger (sinon pour faire de panoramique d’accompagnement) parce que les acteurs donnent le mouvement nécessaire dans le champ. C’est cette méthode plus organique, plus vivante, plus naturelle qu’adopte Lizzani. Et grâce à la profondeur de champ, cette manière de faire donne infiniment plus de densité et de surface à ces descriptions de voisins (qui évoquent d’autres films du même genre comme le Street Scene de King Vidor). Un siècle, pile après les événements racontés dans le film, une partie des pays occidentaux est sur le point de rejouer la même petite musique, avec les mêmes indices, les mêmes arguments, les mêmes pratiques… Glaçant. « On n’a pas essayé le fascisme. »

L’Éventail de Lady Windermere, Ernst Lubitsch (1925)

Cet imbécile arrive à toujours intégrer quelques éléments loufoques dans un drame parfaitement mélodramatique… Le point de départ est donc assez tiré par les cheveux, typique de l’époque (même si le film est tiré d’une pièce d’Oscar Wilde) ; le développement poursuit vers une voie plus dramatique en jouant sur un quiproquo obligeant finalement la mère à se sacrifier pour la fille qu’elle n’a jamais reconnue. Le dernier plan achève le travail en laissant imaginer un happy end. Les décors proposent un bien trop grand espace vertical (évoquant trop souvent le théâtre ou le tournage en studio). Le découpage purement technique présente encore quelques failles, mais elles sont habituelles avant que le tout en raccord en mouvement s’impose à l’arrivée du cinéma parlant. En revanche, la « pantomime » des acteurs est remarquable. Lubitsch semble avoir compris bien plus que d’autres que l’on voit déjà tout sur un grand écran, que le montage (des attractions) produit une compréhension immédiate de la situation ; il devient inutile par conséquent d’appuyer chaque expression : un regard dans le vague dans un coin pour signifier qu’un acteur « reçoit » et réagit intérieurement avant d’entrer en action ou en réaction, et le tour est joué. C’est littéralement « rouler des yeux », mais il n’y a en effet pratiquement que les yeux qui bougent et qui font « penser le personnage ». Les yeux clairs, dans le cinéma muet, avec les contrastes du noir et blanc, sont d’une efficacité redoutable…

La Fille de Shanghaï, Robert Florey (1937)

Scénario et point de vue intéressant. Les Américains d’origine asiatique ont le premier et le beau rôle, alors que les mafieux sont interprétés par des Blancs. Leur cheffe est même une femme (riche), et cela a quelque chose d’assez couillu. Volonté claire de tuer les stéréotypes donc. Et l’histoire, en dehors de quelques incohérences ou facilités, est en phase avec les films noirs naissants de l’époque. Florey fait le job à la caméra, déjà moins à la direction d’acteurs. Anna May Wong n’est pas une grande actrice du parlant : une jolie stature, de bonnes expressions, mais des inflexions de voix, aux intentions, en passant par l’autorité, rien ne va. Son partenaire, Philip Ahn est encore plus fantomatique. Les deux n’ont pas du tout la carrure pour assurer des premiers rôles. Dommage, cela aurait pu ouvrir des opportunités pour les acteurs d’origine asiatique. Même si très vite, l’hostilité à l’égard des Américains asiatiques prendra un tournant dramatique avec le début de la guerre avec le Japon et les internements « préventifs ». Le scénario contient quelques bribes d’humour qui tombent à l’eau et l’aspect romantique rattrape les personnages… dans la dernière séquence (de quoi ne pas y croire du tout). Le film a au moins le mérite d’exister. Il faudra sans doute attendre Bruce Lee pour que la perception des « Asiatiques » change dans la représentation au cinéma ou à la télévision… Et ce n’est pas Hollywood qui s’occupera de l’affaire…

La Source d’Heghnar, Arman Manaryan (1971)

commentaire :

avril 2025

Nous et nos montagnes, Henrik Malyan (1969)

commentaire :

Mr. Wu, William Nigh (1927)

Niveau de racisme assez exceptionnel ; le film rivalise avec L’Oiseau de paradis. Le Chinois (mais à travers lui, toute la culture chinoise puisqu’il suit à contrecœur des principes qui le dépassent) est cruel, voire sauvage (puisqu’en creux, ce qu’il faut comprendre, c’est que les étrangers sont cruels parce que sauvages, non civilisés). Rappelons que les principes moraux évoqués ici sont à ma connaissance parfaitement fantaisistes, loin de ceux du confucianisme. Les sauvages, historiquement, ce sont bien les Occidentaux, en particulier en Asie et en Chine, qui ont forcé la Chine à se soumettre, à ouvrir des routes commerciales qui leur étaient alors interdites ; ce sont eux qui ont drogué la population à l’opium, ruiné durablement un pays millénaire, et saccagé certaines de ses richesses patrimoniales. Alors, les Américains sont peut-être moins concernés que les Britanniques ou les Français, mais ils ont peut-être fait pire en Amérique en exterminant les peuples autochtones… Ah, les civilisés…

Papillon de la rue, Richard Eichberg (1929)

À quoi reconnaît-on un mélodrame ? À ses clichés. Paradoxalement, le film échappe à tous les plus mauvais stéréotypes sur les Asiatiques (Mah pourrait être Africaine, Tzigane, Inuk ou amatrice de films muets que ce serait la même chose : un étrange oiseau ; et vu que l’actrice semble avoir justement quitté Hollywood à cause des rôles stéréotypés qu’on lui proposait, possible que cela ait été une condition pour faire le film), en revanche, sur les criminels et le sexisme, ça ne ferait pas tache en soirée sur CNews… Pour que le spectateur se prenne d’amitié pour le petit oiseau, il faut qu’il soit non seulement fragile, mais surtout que son persécuteur soit cruel et sans merci.

Pour le reste, Anna May Wong est sublime (quoiqu’un peu gauche en danseuse – peut-être là sans doute l’unique cliché raciste du film : une femme exotique doit être capable de s’exhiber et de se donner en spectacle ; or, cela ne semble pas vraiment le registre de l’actrice, classée entre la vamp et la garçonne). Les quelques plans de Paris sentent bon le cosmopolitisme : un décor parigot typique sous les yeux d’un réalisateur allemand et mettant en scène une actrice américaine d’origine asiatique. Les robes pétillent comme il faut.

L’Incident, de Larry Peerce (1967)

commentaire :

Nuée d’oiseaux blancs, Yasuzô Masumura (1969)

commentaire :

L’Arbre des souhaits, Tenguiz Abouladze (1977)

Des jolies choses, mais aussi une forme, assez spécifique au cinéma soviétique du folklore et des États satellites (ici, la Géorgie) dont le côté « brechtien » trop prononcé me laisse de marbre.

Et comme j’ai l’habitude de « recommander » des films à mes potes imaginaires pour les accuser de s’entendre toujours avec moi, je leur colle un procès au cul parce qu’on ne conseille jamais aussi bien aux autres des films que l’on n’a pas aimés en se prêtant plus au jeu de la farce que de l’évocation du film ainsi « recommandé ».

Quand on ne sait quoi dire sur un film, après avoir jeté un coup d’oeil au décor dans l’espoir qu’il ait quelque chose à nous dire, on se résout à « jouer tout seuls » comme le font les enfants quand ils s’ennuient. (Les noms n’ont pas été modifiés pour préserver leur anonymat. Ou presque.)

— Accusé Arthur, levez-vous. Vous êtes accusé de ne pas avoir listé le film suivant : L’Arbre des souhaits, film géorgien, ou plutôt soviétique, réalisé en 1976 par Tenguiz Abouladze, l’auteur du Repentir…

— Monsieur le Président, je ne l’ai pas vu non plus…

— Silence !… Avez-vous une aversion particulière contre le cinéma géorgien ?

— Pas du tout, Monsieur le Président. J’ai même vu trois excellents films de Tenguiz Abouladze. Je vous assure, j’aurais fini par voir L’Arbre des souhaits.

— Maître Morrinson ! Qu’avez-vous à dire pour la défense de votre client ?

— Eh bien, Arthur a l’habitude de prendre les filmographies par le mauvais bout, Monsieur le Président ?

— Comment ?

— Laissez votre avocat parler !

— C’est une habitude comme une autre. Parfois, il suffit aussi juste que certains films soient en freeleech pour qu’ils attirent son attention. Il n’y a aucune volonté négative de sa part. Surtout en ce qui concerne le cinéma géorgien.

— Soviétique, maître. Très bien, mais vous m’embarrassez. Si le film ne figure ni dans sa collection de films vus ni dans celle de ses envies, il s’agit d’une infraction du code du cinéphile. Article 78, alinéa c sur les films chiants.

— Monsieur le Président, peut-être que si vous m’en disiez plus sur le film…

— C’est un film chiant géorgien…

— Soviétique !

— Oui, merci maître. Un film chiant soviétique. Une histoire pastorale adaptée d’un mythe…

— Pastorale ?

— Cela vous parle ?

— Oh, oui, Monsieur le Président. Je l’ignorais. Je reconnais ma faute.

— C’est un délit extrêmement grave !

— Cela ne se reproduira plus.

— Espérons-le, maître.

— Oui.

— Je ne vous parlais pas, accusé Arthur !

— Pardon, c’est qu’en m’appelant « maître »… Désolé, l’habitude.

— C’est également une tragique histoire d’amour…

— Bof.

— Pardon ? Parlez plus fort… « maître ».

— Hum…

— Je vous sens moins emballé. Aimez-vous Fellini ? Le réalisateur semble avoir un goût prononcé pour les grosses et jolies poitrines…

— Monsieur le Président, je ne suis pas convaincu que cela intéresse mon client.

— Pourquoi ? Vous n’aimez pas les grosses poitrines ?! C’est un film en couleurs, vous savez ! On le trouve sur YouTube, légalement. Le film n’est pas doublé en français, mais on y trouve des sous-titres français à ce que je me suis laissé dire !

— Oh… Je pensais le prendre sur KG. S’il n’y a pas le plaisir sournois de récupérer et de partager un film en dehors de toute légalité…

— Mais vous déraillez ma parole ! Savez-vous où vous vous trouvez monsieur Arthur ? Ah, et dites-moi, c’est bien vous qui lancez des recommandations non sollicitées à vos complices ?

— Oh…

— Parlez plus fort !

— Il a dit « oui », Monsieur le Président.

— Accusé Arthur : que lisez-vous ici ? Le second mot.

— « Égalité. »

— Cela vous sera donc égal de savoir que vous aussi, vous pouvez être victime de recommandations ?

— De la part de la cour ?

— Parfaitement ! Et pourquoi pas ? Moi aussi je suis cinéphile ! Même si je ne connais pas précisément ce… film géorgien.

— Soviétique.

— Fermez-la, maître. Alors, accusé, qu’avez-vous à répondre pour votre défense ?

— Monsieur le Président : que lisez-vous ici ? Le premier mot.

— « Liberté ? »

— Voilà. Je vous emmerde. Je reconnais ma faute. J’aurais dû placer ce film en envie. Faute inexcusable. Le folklore géorgien, cela devrait être pour moi. Mais je vous emmerde.

— Ah ! Renégat ! Insolent ! Maître, vous laissez votre client parler ainsi dans un tribunal ?!

— Monsieur le Président : que lisez-vous ici ? Le troisième mot.

— Mais c’est une révolution !… Ah, d’ailleurs, précisément… Bref, vous n’aurez qu’à voir le film. Je termine en citant une des phrases du film qui a été apporté au dossier : « Dans le monde, il y a trois choses qui n’existent pas. Un escalier qui monte vers le ciel. Un pont reliant les mers. Et la justice. » Débrouillez-vous avec ça.

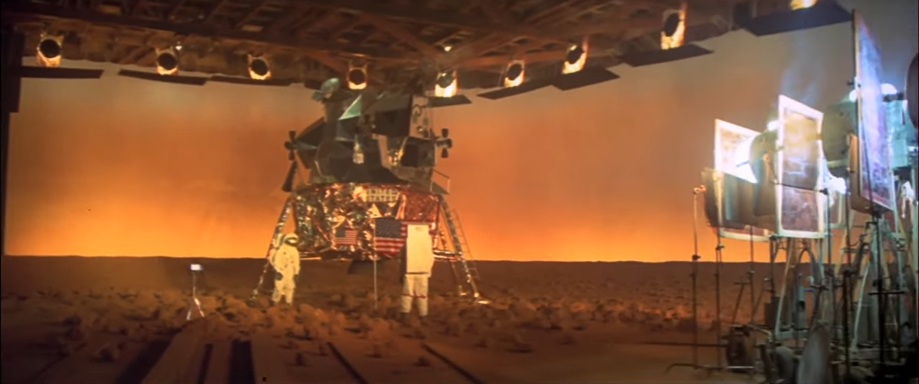

Capricorn One, Peter Hyams (1977)

commentaire :

Shito no densetsu, Keisuke Kinoshita (1963)

Opéra tragique avec quelques notes sergio-leoniennes (la guimbarde stridente en guise de gimmick funeste). On est entre La Femme de Seisaku et L’Étrange Incident. Injustice, abus d’autorité, rumeurs lancées par simples vengeances, lynchage, fin de la civilisation… Autant de thématiques fortes sur les fondements et les travers des sociétés autoritaires quand elles périclitent. À la fin d’un monde, chacun règle ses comptes et on compte les morts… Glaçant.

So This Is Paris, Ernst Lubitsch (1926)

Jolie mécanique pantomimique. De mémoire, on y retrouve le même burlesque vaudevillesque fait de quiproquos en pagaille que dans The Marriage Circle/Comédiennes (avec le même Monte Blue) ou de Mighty Like a Moose de Leo McCarey. Mais ma mémoire me joue souvent des tours… On est entre l’époque Ossi Oswalda (burlesque allemand basé de la même manière sur des quiproquos et sur le travestissement, comme plus tard chez Billy Wilder) et les comédies romantiques propre à la Lubtisch touch. Et c’est normal au fond parce qu’on est pile poil entre les deux. Quelques difficultés malgré tout pour reproduire Paris en studio… (La Joyeuse Prison était une catastrophe. Bien fait d’insister l’Ernst.)

Happy-Go-Lucky, Mike Leigh (2008)

commentaire :

Adieu, je reste…, Herbert Ross (1977)

commentaire :

Meantime, Mike Leigh (1983)

commentaire :

mars 2025

Le Monde occulte de Rudolf Steiner, Lara Heinemann et Anna Pflüger (2025)

Ce long documentaire est une véritable ode à un leader de secte. « Ah oui, il était controversé, les avis divergent sur lui, mais quel succès ! Aujourd’hui, ce serait un grand influenceur ! » Le type est littéralement représenté lors de ses conférences avec… une auréole. Tout ce qui est lié à l’éducation, à la religion, à l’agriculture, à la médecine est présenté de manière méliorative tout en y ajoutant une petite nuance hypocrite et relativiste (« ah, c’est controversé » ou « ce n’est pas prouvé », juste après avoir soulevé le fait que ses produits connaissances encore un grand succès par exemple).

La prochaine fois, c’est quoi ? Hitler était un « controversé », mais qu’est-ce qu’il était bon en marketing et en psychologie des foules, ou stratégie politique ? Et lui aussi, on le présentera de manière condescendante avec une jolie musique bucolique et des auréoles autour de sa tête tout en rappelant combien tout le monde se massait à ses discours et combien il a influencé le monde ?! « Aujourd’hui, Hitler, ce serait à la fois Musk et Trump ! N’est-ce pas étonnant ? Controversé ! :) »

La Servante écarlate, Volker Schlöndorff (1990)

C’est un peu Terminator sans terminator, je me trompe ? On se demande bien comment Schlöndorff a pu atterrir dans cette galère. Ainsi que… Harold Pinter. Remarquons aussi qu’il faut que ce soit des hommes qui sauvent la servante à la fin. Harry a respecté l’histoire de Margaret Atwood ou le studio lui a imposé certains éléments ridicules ? Je jetterai probablement un œil sur la série, sans aucun doute bien plus intéressant que ce nanar (ou lirai le livre tant qu’à faire). L’écarlate du titre français, c’est un clin d’œil à La Lettre écarlate ? (C’est fou ce que les mauvais films peuvent offrir comme question restée sans réponse !)

Bleak Moments, Mike Leigh (1971)

Le dispositif semble déjà en place pour ce premier film pour le cinéma. Le positif, c’est que Leigh laisse le temps à ses acteurs, installe une ambiance. Le négatif : c’est souvent poussif et répétitif. Pire que tout, sans doute, s’il faut reconnaître un certain talent des acteurs à imiter des handicapés mentaux (ou de grands timides, des originaux), le cinéma (encore plus naturalisme), ce n’est pas une imitation. On est en 1971, pour parler du handicap, autant faire appel aux personnes concernées. Leigh a préféré en faire un exercice d’esbroufe ; ça laisse un goût amer. C’est parfois tellement peu crédible qu’on en est gênés et dépités. Dommage parce qu’on distingue ici ou là, surtout dans les séquences de transition, un vrai quelque chose qu’on retrouvera dans ses grands films futurs.

Deux Sœurs, Mike Leigh (2024)

commentaire :

Un homme presque parfait, Robert Benton (1994)

commentaire :

Mikey and Nicky, Elaine May (1976)

On reconnaît la patte Cassavetes jusqu’à la caricature. Elaine May fait le job, je crois que c’est le premier film que je vois d’elle. Assez peu connue en France, elle a formé jusque dans les années 60 un duo comique avec Mike Nichols dont elle écrira quelques scénarios tardifs. On y retrouve ici peut-être le syndrome de l’acteur comique désirant toucher le drame, parfois le lugubre, comme Nichols l’avait déjà fait avec Qui a peur de Virginia Woolf ? En plus du comique, c’est surtout la note new-yorkaise qui a su si bien donner du dynamisme au cinéma américain en crise dans la décennie précédente. Sur la forme, c’est donc plutôt réussi, comme ça peut l’être souvent par des acteurs de talent attachés à mettre en évidence leurs collègues. Sur le fond, c’est beaucoup plus difficile de s’intéresser à deux personnages aussi antipathiques. Son idée de condenser son récit en une seule nuit fera toujours son petit effet, et c’est justifié, mais trop de toxicité, trop de femmes maltraitées par de sombres connards, trop de violence hystérique gratuite… C’est peut-être ce dernier point qui rejoint le plus le style cassavetessien. J’ai peur que si je revois mes films fétiches du réalisateur que ça me fasse le même effet qu’ici. Une femme sous influence, peut-être pas, parce que de mémoire, on sent une évolution, une plongée dans la folie ; Husbands, avec sa virilité pleine de fumée de cigares et d’alcool, sans doute un peu plus. Jusque dans les années 90, New York était perçue comme une ville exactement telle qu’elle est dépeinte dans le film. Elle est devenue ensuite plus bobo. Il n’y a rien dans le film pour servir de contrepoint à toute cette moiteur sale, à cette virilité nauséabonde et à ces caractères crasses (dans tous les sens du terme). Elaine May scénarisera Tootsie, un peu de légèreté, merci !

Illusions perdues, Ernst Lubitsch (1941)

Eh bien, en voilà une jolie adaptation d’un des maîtres de la comédie de la fin du XIXe siècle (dont je ne connaissais que Madame Sans-Gêne). Je m’en vais lire tout de suite la pièce, histoire de voir le matériau original…* Mais les ajouts semblent nombreux, au moins pour l’adapter à l’époque et à la société new-yorkaise. C’est en tout cas tout à fait charmant. Pas encore tout à fait l’esprit loufoque et dynamique du vaudeville ou de la screwball. Lubitsch est plus posé, moins excentrique. Mais on se régale tout de même comme des fous. On est tout à fait en revanche dans la comédie de remariage. Cela manque peut-être d’air pur et de plan en extérieur, mais on ne profiterait peut-être pas autant de la beauté et des formes d’une des plus belles femmes du monde… Chacun de ses films est comme une expérience étrange : on guette les cicatrices que les maquilleurs sont censés avoir toutes les peines du monde à dissimuler. Je n’y vois que du feu. Merle, je t’aime, je t’adore. Rejoins-moi, couic.

*Chez Victorien Sardou et Émile de Najac, la femme avait une liaison (platonique), car mariée trop tôt, elle regrette de ne pas avoir pu mener les aventures auxquelles les hommes ont droit. Impossible sous le code Hays de se laisser aller à de telles audaces, d’où la nécessité de passer par un psy et par le hoquet révélant les contrariétés matrimoniales de madame. Le stratagème du mari consiste alors (et bien plus vite que dans le film) à proposer le divorce aux conditions permettant un divorce au plus vite (la violence feinte), mais il demande aussi à son successeur de ne rien entreprendre jusque-là pour ne pas compromettre le divorce (un divorce par adultère interdit à l’amant de se marier avec « sa complice »). Le mari sait que ces obligations ennuieront sa femme en recherche d’aventures et que les rôles seront inversés. Pour couronner le tout, le mari propose une rente qui avantage le successeur (qui n’était pas chaud jusque-là à l’idée d’un mariage, car lui aussi comptait s’amuser, mais comme ce mariage ferait sa fortune…). Au contraire, ces conditions diminuent le niveau de vie de la divorcée. Astucieux et impossible de traduire ça. Tout de suite, l’amant est heureux de pouvoir se marier et de trouver une vie plus paisible, ce qui ne peut plaire à la divorcée par ailleurs émue des attentions de son mari. Et elle retrouve de l’intérêt pour lui quand elle suspecte qu’il ait une maîtresse (ça cela a pu être gardé). Walter Reisch et Donald Ogden Stewart ont donc eu pas mal de boulot : ils n’ont gardé de la pièce que les vagues idées d’inversion.

Femmes, femmes, Paul Vecchiali (1974)

Mon Dieu… J’ai plutôt de la sympathie en général pour les acteurs embarqués dans des projets impossibles à défendre tout en cherchant à les mettre en valeur. Cela paraît difficile avec un objet aussi pénible à voir. Le texte est trop travaillé ; les actrices font ce qu’elles peuvent… Certains des seconds rôles révèlent à quel point la tâche relève de l’impossible (le livreur s’en tire mieux que les autres). Et le sujet (qui en rappelle d’autres) ne vaut vraiment pas toute la peine que se donnent les actrices. On retiendra une réplique classée dans l’anthologie du patriarcat : « On ne frappe pas une femme. Sauf à l’abri des regards des autres. » Et l’idée des chauves-souris pendues dans une penderie (leur petit air désinvolte est savoureux). Le bonhomme cite pas mal ses potes dans son film. Flattez la famille, vous en tirerez toujours quelque chose. Un bon cinéma de crevard : des films grâce, pour, vus par les copains. Aka Les Cahiers de la consanguinité.

La Petite Fille au bout du chemin, Nicolas Gessner (1976)

Les années 70, c’est un peu l’ouverture à la concurrence du film de genre… Les Espagnols sont maîtres dans le thriller horrifique ; le cinéma italien produit toutes sortes de bêtises (dont le western) qui creuseront sa tombe ; et donc le Canada se trouve être étrangement placé sur la carte de l’horreur avec Black Christmas et cet étrange film cosmopolite. Le film n’a d’ailleurs pas beaucoup d’éléments horrifiques, c’est un thriller abracadabrantesque. L’auteur est Américain, le réalisateur est Suisse d’origine hongroise travaillant en France. Deux des acteurs sont Américains francophones (Jodie Foster et Mort Shuman). Et l’équipe technique est québécoise… Surprise subsidiaire : qu’est-ce que fout Mort Shuman là-dedans ?

Le plus étrange en plus, c’est que ça marche assez. Malgré les grosses ficelles, le talent des acteurs, l’aspect de quasi-huis clos et le montage resserré suffisent à rendre tout ça assez crédible. Et plutôt divertissant. Jodie Foster avait tout de même une précocité et une intelligence déconcertante à seulement treize ans. Un vrai garçon manqué aussi. Une sorte de masculinité assumée qui rend assez peu crédible les deux ou trois moments de séduction, et ce n’est pas si mal, parce qu’à aucun moment ou trouve ça suspect (peut-être que son intelligence et la supériorité de son personnage laissent penser qu’elle ne peut pas craindre grand-chose de son aîné). Mais bon, l’étrangeté, elle est là surtout… Ça collait parfaitement au personnage, mais il n’y a rien d’enfantin (et de féminin) en elle. La marque sans doute des enfants-stars et des enfants précoces. Une fois adulte, au moins, on peut être rassuré, elle y sera de son propre fait. L’intelligence et le talent seront toujours là. L’éternelle Ellie Arroway du Contact de Carl Sagan, pour moi. Sous-employé, Jodie, mais c’est aussi probablement le résultat d’une production assez peu portée sur les rôles de femmes intelligentes. Depuis, elle alterne entre les apparitions et la réalisation. Je l’ai vue dernièrement réaliser un épisode de l’excellente série Tales from the Loop. Quant à Martin Sheen, on croirait presque le voir s’entraîner déjà pour Dead Zone.

C’est fou, vous me filez d’excellents acteurs et je serais prêt à croire en n’importe quoi…

Les Révoltés de l’an 2000, Narciso Ibáñez Serrador (1976)

commentaire :

L’Homme que j’ai tué, Ernst Lubitsch (1932)

Nouveau film dans lequel Lubitsch peut déployer tout son art de la direction d’acteurs. Il n’hésite pas à ralentir le tempo, n’a pas peur des silences, et n’use pas de musique pour combler ce manque. Ce silence, c’est celui de la pesanteur des choses, de la gravité du moment. Le cinéaste ajoute à cela une pointe d’ironie souvent muette tout à fait délicieuse et bienvenue dans un film lourd et grave. Il a dû se régaler à recomposer des intérieurs allemands forcément familiers. La première séquence dans laquelle Lionel Barrymore apparaît est tristement prémonitoire : un enfant s’est battu parce qu’un camarade l’avait traité de « Français », et le père qui a perdu son fils à la guerre lui dit qu’il a bien fait de ne pas s’être laissé faire… On sent dans cette séquence tout le poids de l’esprit de revanche qui mènera les nazis à pousser l’Europe à nouveau dans le chaos. Dix ans plus tard, ce môme serait devenu un parfait soldat SS prêt à prendre sa revanche… Ironiquement, l’acteur jouant le soldat français plein de remords sera tué pendant la guerre lors d’une collision en vol… Il est sans doute plus facile de devenir pacifiste quand on sort vainqueur de la dernière guerre. Les vaincus ne chercheront-ils toujours pas à prendre leur revanche ?…

Le sujet pacifiste me touche particulièrement, l’exécution est à la hauteur du sujet. J’aurais juste une réserve concernant le mensonge initial du personnage principal, finalement validé par son amoureuse. Pas sûr que les illusions maintenues servent à dissiper la haine sur le long terme. Question de principe. Même si c’est pour le bonheur des parents. La vérité, quelles que puissent en être les conséquences, doit toujours prévaloir.

Parade d’amour, Ernst Lubitsch (1929)

commentaire :

Ange, Ernst Lubitsch (1937)

petit commentaire :

The Cool World, Shirley Clarke (1963)

Assez remarquable ce que Clarke arrive à faire avec si peu de moyens. On sent peut-être une influence d’À bout de souffle (musique jazz, montage syncopé, pensées du protagoniste en voix-off, caméra légère) et un éventuel hommage au Petit Fugitif tourné dix ans plus tôt (escapade à Coney Island). On trouve peut-être aussi une manière de filmer, à l’épaule dans des petits espaces, pouvant rappeler Shadows de Cassavetes. Voilà un demi-siècle que l’industrie du cinéma a migré vers l’ouest, il est temps que New York retrouve un élan propre… Ça commence par le cinéma underground.

Les acteurs sont prodigieux, l’argument assez prévisible (le petit caïd qui veut monter les échelons avant de comprendre sur le tard la vacuité funeste des guerres de gangs). Ironiquement, le gang est structuré comme l’État français (et sa toute fraîche constitution) avec un « président » et un « premier ministre » (pas un vice-président).

Le film est produit par un Frederick Wiseman alors novice (il attendra quelques années avant de passer à la réalisation), et il semble n’avoir jamais daigné distribuer le film après son exploitation en salle… Du coup, pour Shirley : lien. (Il existe également une version Arte avec des sous-titres français.)

Placé dans la liste des Indispensables 1963 et est mentionné dans mon article sur les transparences.

Double Destinée, Roberto Gavaldón (1946)

J’admire toujours autant la précision et la qualité très hollywoodienne de Gavaldón. Peut-être moins ici, dans un film noir prévisible au début ne s’attardant pas assez sur les enjeux et les motifs poussant la « otra » à entreprendre le meurtre de sa sœur… La concision ne doit pas se faire au prix de la vraisemblance. Tout le reste est au poil comme une production mexicaine reprenant les recettes californiennes (acteurs parfaits, et surtout, des décors au top).

Le film est bien référencé et est inclus dans les Indispensables de 1946.

En rade, Alberto Cavalcanti (1927)

Je tiens à mon principe du « une idée, un plan » comme grille d’évaluation. Quand une mise en scène patine, cela manque rarement. Et ça pardonnera d’autant moins dans un film muet. Facile de comprendre vers quoi Cavalcanti voudrait aller. « Moteur, action » et Alberto pense sans doute que les acteurs sont des animaux à qui l’on dit « action » et tout d’un coup la lumière vient. Un acteur, ça répond à une situation. C’est bête un acteur. Donc ça se dirige. « Sois ému ! », ça ne marche pas. Et voilà comment on en arrive à voir un metteur en scène qui attend que ses acteurs lui offrent quelque chose. « Un plan, une attente. Ah, quelque chose. Puis, autre chose. Puis, plus rien. » Les séquences s’éternisent ainsi, alors en forçant parfois une tension que Cavalcanti voudrait voir passer à travers l’expression de ses acteurs plutôt que par le choc des événements, la confrontation des enjeux et des objectifs de chacun. Cela s’anime un peu vers la fin quand on précipite la catastrophe. Mais même là, Cavalcanti n’adopte jamais le bon rythme et attend tout de ses acteurs. On pourrait remonter le film pour en faire un autre de vingt minutes. À noter des yeux clairs à tous les compartiments, un joli plan installé sur une barque, puis un très efficace travelling arrière doublé d’un raccord en brève surimpression pour clôturer l’avant-dernière séquence. Et quelques cartes postales en guise de ponctuation. La même année, Cavalcanti tournait La P’tite Lili, toujours avec Hessling, aucun souvenir, mais cela semblait m’avoir plus convaincu (forcément, c’est plus court).

Je rentre à la maison, Manoel de Oliveira (2001)

À force de ne qu’effleurer les choses, on finit par ne plus rien toucher. C’est bien la délicatesse, refuser de tomber dans le pathos, ne montrer que les coulisses, ou les conséquences comme dirait Bresson, d’événements tragiques, mais il y a un moment où il faut rentrer un peu plus dans le dur. C’est quasiment un film muet, une chronique des rendez-vous manqués. Le vieux et le jeune se croisent à peine, et l’on finit par se dire à force de ne rien voir que le sujet est ailleurs. Ailleurs, comme le personnage du vieux qui finit par perdre la raison.

février 2025

Les Femmes de Stepford, Bryan Forbes (1975)

commentaire :

Page achevée : Les Indispensables du cinéma 1974

Sandakan N°8, Kei Kumai (1974)

commentaire :

Larry le dingue, Mary la garce, John Hough (1974)

commentaire :

Tales from the Loop, Nathaniel Halpern (2020)

Jolie série mystico-SF. Le point de départ de la série vient probablement de ce qu’inspirent les dessins étranges de Simon Stålenhag, dont l’univers mêlant robotique apocalyptique et grands espaces de la campagne semble bien retranscrit dans la série. De fil en aiguille, Halpern a dû se dire que cet univers visuel lui rappelait d’une certaine manière les films de Kieslowski et de Tarkowski. Les références sont assumées, voire assez prononcées, mais le résultat sonne comme une évidence. Le mysticisme religieux se trouve naturellement remplacé par un mysticisme technologique. Un savant réussit ce que l’on pensait alors « impossible », on n’en sait réellement jamais grand-chose (les voies de la science sont impénétrables), mais les effets de ces expériences révolutionnaires parsèment tous les épisodes à la manière de nouvelles ou à la manière du Décalogue (chaque épisode traite d’un sujet spécifique et les personnages secondaires d’un épisode deviennent les personnages principaux d’un autre épisode). (Le seul point noir, la musique comme toujours trop facile de Philip Glass, même si on l’a connu faire bien pire…)

Vers un destin insolite, sur les flots bleus de l’été, Lina Wertmüller (1974)

Au nom de la satire sociale (plutôt mauvaise d’ailleurs, la première partie est insupportable et illustre toutes les dérives formelles du cinéma italien des années 70), le récit tombe dans des stéréotypes antiféministes difficiles à voir à notre époque (l’homme sur l’île déserte devient un monstre, devinez comment réagit la femme ?). On peut faire pire que Sans filtre (Ruben Östlund), la preuve.

Black Christmas, Bob Clark (1974)

commentaire :

Deux publications : Les Indispensables du cinéma 1973 et réponse à une vidéo d’e-penser.

Jours d’automne, Roberto Gavaldón (1963)

Drame psychologique tirant sur le mélodrame. Le développement rocambolesque de l’histoire évite avec soin le ridicule. Plusieurs raisons possibles à cela : la qualité de la mise en scène et des acteurs (Gavaldón faisait déjà preuve dans ses autres films de cette remarquable capacité à saisir parfaitement les enjeux du moment et les illustrer en quelques échanges de regards ou d’expression), la retenue relative de l’écriture qui reste assez clinique, descriptive, malgré son détour abracadabrantesque (mais pas pour autant irréaliste : les cas de grossesses nerveuses par exemple existent bien), l’originalité peut-être aussi de la situation.

Cette histoire de femme qui s’enferme dans la fantaisie d’un mariage qui n’a pas lieu et qui choisit de feindre une vie fantasmée avant d’être prise dans un tourbillon de conséquences prévisibles a quelque chose de déchirant et d’assez révélateur de la pression que peuvent subir les femmes dans certaines sociétés traditionnelles. Le bonheur est pourtant à portée de main, mais la fausse mariée est prisonnière de son mensonge. Solitude terrible (et ça l’est d’autant plus quand on apprend que l’actrice se suicidera quelques années après). On se demande même parfois (et elle aussi) si elle n’est pas prête à sombrer dans la folie. L’efficacité du récit tient également à son entrée en matière, très rapide, qui grâce à des montages-séquences mettent le film sur orbite. Pas de place à la répétition : une séquence = une nouvelle avancée dans l’intrigue, parfois une réponse directe à ce qui précède, mais l’art de l’ellipse d’une jolie maîtrise.

Simple, original, efficace. Je crois n’avoir vu nulle part cette histoire.

wineking/chaîne YouTube

Je suis absolument fasciné par ce gourmet sud-coréen manifestement spécialiste de vin qui écume les grands restaurants étoilés en France avec sa femme tout aussi amateur que lui de grand cru et de bons plats. Sa bonne humeur, ses discussions avec sa femme, les serveurs et parfois avec d’autres clients détonnent complètement dans un restaurant français. Tous les clichés y passent, mais c’est mieux pour les déconstruire et finalement pour livrer quelques conseils pour s’adapter au mieux. Difficile, quand on voit arriver à une table un tel énergumène arrivant, grand sourire, à vous séduire avec ses connaissances et sa maîtrise de diverses langues, de ne plus voir en sa présence que le bon côté des choses. C’est aussi surtout d’une grande poésie quand on ne comprend rien aux plats et aux vins auxquels ils touchent et que, perso, je ne toucherai probablement jamais. Une bonne manière d’honorer le patrimoine français (entre autres, mais surtout). (Je me demande dans quel état ils doivent rentrer à l’hôtel ces deux-là avec l’alcool ingurgité et parfois au volant…)

https://www.youtube.com/@wineking/videos

La Déesse agenouillée, Roberto Gavaldón (1947)

Jolie production mexicaine. Histoire d’une grande banalité copiant le style film noir de l’époque en vogue de l’autre côté du Rio Grande. Le seul écart qui n’aurait probablement pas été permis à Hollywood, c’est la nudité offerte par la statue du titre d’une beauté troublante. Pour le reste, même le double twist final n’aurait pas été désavoué par un cinéma américain sous code Hays.

Le talent consiste parfois à tirer le meilleur d’un produit d’origine médiocre. J’ai l’impression de retrouver les mêmes acteurs à chaque film mexicain visionné, mais quels acteurs !… Roberto s’en sort admirablement en accentuant comme il faut chaque développement de l’intrigue à travers des silences, des plans muets ou quelques subtiles mouvements de caméra.

Le film est un classique classé 38e dans la liste des meilleurs films mexicains.

janvier 2025

Linda Linda Linda, Nobuhiro Yamashita (2005)

commentaire :

Section spéciale, Costa-Gavras (1975)

Je ne sais pas si c’est l’adaptation de Semprun qui est pauvre ou s’il faut mettre tout l’échec du film au crédit de Costa-Gavras. Une chose est sûre en tout cas, il n’y a absolument rien qui marche dans le film. Il faut dire que l’ensemble de la distribution (à l’exception de Michael Lonsdale et du maréchal Pétain dans son meilleur rôle, celui de l’épouvantail) est épouvantable. Et c’est pourtant pas les grands acteurs qui manquent… Le sujet était pourtant en or. Manque de tension, mélange des genres assez suspect, récit uniquement dicté par les dialogues, répétition des situations (c’est le jeu d’accord, mais justement, ce qu’il faut mettre en scène, ce sont les moments de doute, les peurs de chacun, pas l’humour abject et déplacé d’une mauvaise affaire à vite expédier), trop de personnages (mais je suis pas sûr qu’avec plus de temps, Costa-Gavras s’en serait servi pour développer une « mise en scène », selon la définition que j’en ai faite dans ma critique précédente). Il y a des jours où il ne fait pas bon de passer après Preminger (mais attention, la médiocrité est bien réelle).

Tempête à Washington, Otto Preminger (1962)

commentaire :

Bunny Lake a disparu, Otto Preminger (1965)

commentaire :

La lune était bleue, Otto Preminger (1953)

commentaire :

À chacun son dû (1967) et La Dixième Victime (1965), Elio Petri.

Toujours autant de mal à apprécier l’écriture sèche, corrosive, politique d’Elio Petri. Les personnages semblent n’être que les instruments d’une histoire qui les dépasse. Les relations passent au second plan ou leur mise en œuvre à travers la mise en scène échoue à toucher ma sensibilité de petit spectateur romantique. Si les histoires d’amour finissent toujours mal en général, chez Elio Petri, elles commencent toujours dans la pièce d’à côté.

On peut noter que l’idée de La Dixième Victime a été maintes fois reprise au cinéma : La Mort en direct, de Tavernier, Running Man/Le Prix du danger (adaptés d’une nouvelle du même auteur, Robert Sheckley, même si le premier adapte un roman de Stephen King) ou la série préférée de Donald Trump, The Purge.

Homicide, William Castle (1961)

Le goût immodéré de Jean François Rauger pour la série B… Je m’étais déjà laissé prendre il y a quelques années avec La Meurtrière diabolique. C’est ici tout aussi mauvais. On multiplie les incohérences et les outrances grand-guignolesques. Une nouvelle fois, à cette époque à Hollywood, la psychiatrie était au film criminel ce qu’était l’ufologie au film de science-fiction. On retrouve d’ailleurs dans ce Homicide un côté Glen or Glenda du pape du ridicule Ed Wood.

Comme je suis toujours le moins perspicace des spectateurs, il m’a fallu deux ou trois séquences avant de me dire que la voix radiophonique et la rangée de dents parfaitement alignée comme la frise du Parthénon du personnage de frère aîné (et honni) cachaient un travestissement.

Le film est probablement plus connu pour son procédé absurde de mise à distance du spectateur au moment censé être le clou du spectacle : tout aussi amusant que cela puisse être, l’effet ne fait que casser la montée de l’intensité…