Formidable. Nouveau jalon décisif dans l’histoire du cinéma américain et du Nouvel Hollywood, assez peu conforme par ailleurs à la logique de la politique des auteurs (beaucoup de ces cinéastes de la nouvelle vague américaine ont réalisé leur meilleur film à cette période sans forcément bien convaincre par la suite).

Je n’ai absolument aucune appétence pour les bagnoles, mais il faut avouer que le road movie est fait pour le cinéma, surtout pour ce cinéma du Nouvel Hollywood. Les États-Unis viennent de poser le pied sur la Lune, le vecteur du héros américain pouvait-il encore être ce bon vieux canasson de western ?

« Avant le tournant des années 65-70, il y a quelques précédents où des autos filmées « on location » permettent au récit de gagner en réalisme : mais le véritable précurseur semble être Bullitt sorti en 1968 (dans Bonnie and Clyde par exemple, sorti en 1967, les scènes en voiture sont des transparences), on n’avait sans doute pas encore généralisé les différentes techniques comme les remorques, les plateformes ou les dispositifs attachés sur le toit, les portières rendant possible les plans d’acteurs positionnés dans un véhicule en mouvement avec un arrière-plan bien réel… En Europe, les diverses nouvelles vagues filment depuis un moment à l’intérieur des voitures (À bout de souffle, par exemple).

Mais c’est donc à Hollywood que le road movie (avec ce fort vecteur identitaire de l’American way of life qu’est la bagnole) évoluera de pair avec la nouvelle révolution des studios.

Si Dustin Hoffman semblait avoir un abonnement avec une compagnie de bus (plus facile de placer une caméra dans la rangée centrale pour la fin du Lauréat ou de celle de Macadam Cowboy), si Easy Rider a enfoncé le clou avec les deux roues avec ses séquences de travelling d’accompagnement, et si au cours des années 50 et 60, on multiplie les timides tentatives, en 1967, avec la séquence d’introduction de Dans la chaleur dans la nuit, le directeur de la photographie Haskell Wexler prouve qu’on peut placer une caméra sur le siège passager d’un véhicule en mouvement dans un film de studio et en couleurs (on remarque au passage que c’est Warren Oates qui est déjà au volant). En 1969, alors que Disney en est encore à filmer ses séquences pour Un amour de coccinelle avec des transparences que l’on jugerait datées aujourd’hui, Haskell Wexler passe à la réalisation et montre à Hollywood que la conversion aux techniques européennes est moins compliqué qu’un passage au système métrique : l’introduction et la dernière scène de Medium Cool dans lequel les deux protagonistes sont filmés en champ-contrechamp à l’intérieur de leur véhicule donnent un meilleur aperçu de ce que les productions s’autoriseront désormais à faire. Entre-temps, en 1967, Stanley Donen avait tourné dans le sud de la France avec une équipe britannique Voyage à deux : on est loin de Hollywood et de la contre-culture, mais le caractère hybride du film et sa manière tout européenne de filmer les extérieurs laissent entendre que l’on n’a plus besoin de s’enfermer dans des studios avec une transparence pour simuler l’intérieur d’un véhicule (Psychose paraît déjà loin : avant de faire « slash », la mode n’est plus au thriller psychologique, mais à la carte postale mobile et réaliste à la James Bond — tournant qu’avait pourtant timidement initié le réalisateur britannique avec La Mort aux trousses).

Et maintenant que tout le monde a compris que c’était possible d’adopter ces techniques, alors rattachées aux films européens (et plus seulement aux nouvelles vagues : L’Homme de Rio, Z, Le Casse, grâce à Remy Julienne, etc.), dans des productions grand public, ça va être le grand embouteillage à l’orée de la nouvelle décennie.

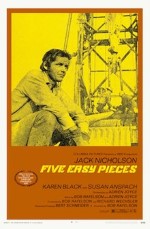

Filmées essentiellement comme un film européen (pellicule couleur, mais caméras mobiles), les séquences sur la route dans Cinq Pièces faciles sont tournées en décors naturels et à l’intérieur même du véhicule à la manière de Bullitt et du début de Dans la chaleur de la nuit. Une partie non négligeable du film sorti en 1970 est consacrée au voyage de retour du personnage principal vers la maison familiale. La même année, John Cassavetes n’a aucun mal à placer une caméra sur la portière d’une voiture pour filmer ses trois acteurs dans Husbands. Sorti l’année suivante et plus spectaculaire que deux films adoptant dans les grandes lignes les techniques européennes (Cinq Pièces faciles et Husbands), les séquences de course-poursuite tournées à New York pour French Connection répondent à celles tournées trois ans plus tôt à San Francisco pour Bullitt. Toujours en 1971, La Dernière Séance de Peter Bogdanovich pourrait être un film italien des années 60 tant on y filme sans contraintes les passagers dans leurs véhicules (dans son film précédent, Targets, en 1968, Bogdanovich avait déjà réuni deux éléments essentiels de la culture américaine, le fusil et la voiture : le tueur, ironiquement, tirera d’abord et au hasard sur des voitures passant devant lui sur l’autoroute, puis se rendra dans un drive-in pour achever son massacre). Toujours en 1971, mais tourné cette fois pour la télévision, Duel de Steven Spielberg est entièrement filmé sur la route en adoptant ces nouveaux usages (le réalisme au service du thriller). Référence dans le genre et sorti là encore en 1971, Vanishing Point aurait pu tout aussi bien croiser la route des automobilistes de Macadam à deux voies : crossover improbable, les deux films parcourent l’Amérique d’un endroit à un autre, mais en sens inverse. Même les séquences de bolides dans THX 1138 sont tournées de manière réaliste (le réalisme au service du film d’anticipation).

Sur ce sujet, lire plus en détail : Transparences et représentation des habitacles dans le cinéma américain

Bref, voilà le contexte dans lequel a été tourné Macadam à deux voies : une grande effervescence autour des films routiers s’est emparée des studios (ou des réalisateurs de la nouvelle génération, devrait-on dire). Juste avant le premier choc pétrolier, et cela, l’année même du pic de production américain (1971), il était temps. (Ironiquement, là où, en 1972, La Dernière Maison sur la gauche était peut-être annonciateur de quelque chose, ce serait la panne d’essence.)

Pour le reste, le film est bien représentatif de l’air du temps. S’y retrouve à l’écran le même nihilisme désabusé de Cinq Pièces faciles, une écriture qui fonctionne par petites touches impressionnistes (pas d’enjeu clairement défini dans une partie introductive comme attendu dans un récit classique), un peu comme dans Le Plongeon (une halte après l’autre). On sent l’influence d’un Antonioni ou d’un Bresson sur la forme narrative du film : le passé ou les intentions des personnages n’apparaissent que fugacement, ce qu’on en apprend pourrait tout aussi bien n’être que des mensonges (le personnage de Warren Oates, GTO, parle beaucoup et, chaque fois, c’est une nouvelle version qui surgit) ou des métaphores (chaque pèlerin picoré sur le trajet semble tout droit sortir d’un catalogue de la déprime américaine). On expose ainsi les conséquences d’épisodes ou de décisions passées, jamais les causes : à nous d’imaginer ce qu’ils font et pourquoi. Le plus probable, c’est même en un sens que le récit soit purement conceptuel et que si les personnages ont si peu de consistance, c’est qu’on veut en faire des fantômes ou des archétypes. Le défi lancé de rejoindre Washington DC le premier pourrait faire office d’objectif clair, comme dans Vanishing Point sorti la même année, mais on s’aperçoit très vite là encore que ce n’est qu’un prétexte à aller de l’avant, rouler, sans finalement avoir à trop se préoccuper de quoi que ce soit. Même l’histoire d’amour amorcée (sorte de ménage à quatre avec une roue voilée) patine, et on ne la relance sur la fin que pour trouver un vague motif de jalousie et forcer une réunion vite avortée. Cinéma existentialiste ou nihiliste, c’est au choix. D’ailleurs, le film s’achèvera avant même le franchissement de cette ligne d’arrivée désignée, preuve que l’objectif était illusoire. Montrer l’errance de quatre personnages à côté de leurs pompes, illustrer l’incommunicabilité qui les caractérise : voilà finalement le seul et maigre crédo du film. « Aujourd’hui, maman est morte. Il a fallu changer une pièce du carburateur. »

Ce tableau d’une Amérique pas encore en crise composé de quatre paumés qui ne partagent pas grand-chose sinon des banquettes avant et quelques repas, c’est en détail : deux autistes passionnés de mécanique et de conduite, une ado en pleine crise existentielle probablement en fugue, et un quarantenaire bourgeois semble-t-il déclassé qui pourrait être le cousin du personnage de Cinq Pièces faciles (il dit avoir gagné son auto aux jeux alors qu’il semble au contraire avoir tout perdu sauf le besoin, pour combler son existence misérable, de se faire mousser en ramassant tout ce qu’il trouve sur la route afin de leur raconter une version alternative de sa petite histoire). Quand tu commandes un double Macadam cowboy au comptoir du Nouvel Hollywood, on te sert un Macadam à deux voies. Le plus étonnant, c’est qu’on finit par s’attacher à ces quatre désaxés. « Ton Paris-San Francisco s’est bien passé ? » « J’ai rencontré quatre gusses étranges, mais sympathiques. L’un d’eux était particulièrement bavard. Il venait de perdre sa mère. Au moins pour la quatrième fois. »

Avant Profession : Reporter, Antonioni avait sorti Zabriskie Point, beaucoup moins convaincant à mon sens, mais Macadam à deux voies aurait tout aussi bien pu être réalisé par le cinéaste italien. Bresson, Antonioni : le Nouvel Hollywood a enfin pris le train en marche de l’incommunicabilité, même si ce sera beaucoup plus épisodique et limité aux années 70 (quoique, avec Jim Jarmusch, on y est totalement).

On peut imaginer que Easy Rider ait également eu une importance capitale dans l’inspiration du film, mais celui de Denis Hopper (voire un film comme The Endless Summer) était clairement fait dans une veine hippie : la fugue, la drogue, le sexe étaient encore synonymes de liberté. Après le meurtre de Sharon Tate en 1969 et la défaite de l’armée américaine au Vietnam, si le Nouvel Hollywood poursuit son chemin sur les routes, ce n’est déjà plus du tout avec la même insouciance ou les mêmes aspirations (manquait déjà une frange de la culture de ces années décisives pour les droits humains : des cinéastes femmes — en dehors de Wanda, c’est le calme plat et le mouvement restera longtemps une révolution d’hommes).

C’est bien un souffle de déprime et de sinistrose qui s’installe peu à peu dans une Amérique touchée par la crise pétrolière, les scandales politiques et la guerre du Vietnam. Le film de Monte Hellman (ce que n’était pas du tout Vanishing Point) était déjà dans le début de ce parcours qui prendra fin en partie avec La Guerre des étoiles. En 1978, Big Wednesday aura la charge de fermer la vague avec un dernier film d’errance et de mecs obstinés : les années Reagan remettront le fric et le happy end sur le devant de la scène.

On rêverait d’assister aujourd’hui à un tel regain créatif dans les productions américaines. À croire que toutes les révolutions ne sont possibles que si elles sont avant tout techniques. Est-ce que le numérique a apporté quelque chose de plus aux cinéastes ? Eh bien, pas vraiment. Ah, si, désormais on commente les sorties cinéma sur YouTube et sur des blogs. On a la révolution qu’on mérite. J’attends l’article : « Une certaine tendance du cinéma à se foutre des enjeux environnementaux et sociétaux d’un monde qui part en sucette ».

À noter que la gamine du film en couple un moment avec le réalisateur (c’est très « politique des auteurs », ça) s’est suicidée quelques années plus tard. Quant à Monte Wellman : ses deux (mauvais) westerns tournés avec Jack Nicholson avant celui-ci auraient été remarqués en Europe dans les années 60, mais à peine dans son pays ; et en dehors de Cockfighter, tourné trois ans plus tard, sa filmographie semble hautement dispensable. L’air du temps a parfois plus de talent que les individualités… Le film est par ailleurs produit par Gary Kurtz, bien connu des amateurs de Star Wars : grand amateur de bolides et soucieux de se refaire après l’échec de THX, George Lucas avait fait appel à lui dès American Graffiti, version volubile, nostalgique et sédentaire de Macadam à deux voies. Le road movie circulaire, le cinéma en parc d’attractions, ce sera presque une rengaine dans le cinéma de Lucas.

Le public s’y retrouve : certains des visages de la contre-culture se sont perdus sur la route ; ceux qui ont su retomber sur leurs pattes, s’adapter aux nouvelles règles, aux nouvelles époques, aux aspirations du public, ont fini par prendre les commandes. En 1971, Monte Hellman réalisait Macadam à deux voies, George Lucas réalisait THX 1138, Steven Spielberg réalisait Duel, William Friedkin réalisait French Connection, Peter Bogdanovich réalisait La Dernière Séance et Richard C. Sarafian réalisait Vanishing Point : 6 roues motrices, 2 voies vers les sommets. Plan d’ensemble : pendant que les quatre autres prennent un snack sur une aire d’autoroute, George se débarrasse de son barda rempli d’incommunicabilité et de techniques de montage savantes, puis prend place à l’arrière de la moto de Steven. « J’arrête les conneries. Back to the past, Stevie. »

« It’s far far away, Luke. »