Savante mise en pîèce

Le Bébé de Mâcon

Titre original : The Baby of Mâcon

Année : 1993

Réalisation : Peter Greenaway

Avec : Julia Ormond, Ralph Fiennes, Philip Stone

— TOP FILMS —

Il y a deux aspects dans le film. Le fond, le sujet, assez complexe à comprendre et à cerner, et la forme, alambiquée, incroyablement sophistiquée, et sans doute la marque habituelle du cinéaste. Il navigue sans cesse entre distanciation et identification pour mieux nous perdre et mieux nous choquer dans la scène du viol terriblement éprouvante. Tout le récit tend vers cette scène-choc où le spectateur ne sait plus ce qu’il voit. Un vrai coup de génie, une parfaite maîtrise du contrôle narratif sur le spectateur par le biais de procédés contradictoires. À force de mises en abîme, on a le vertige et on n’y comprend plus rien.

L’histoire donc. C’est un peu complexe, mais je vais essayer d’être précis et de noter chaque fois l’angle de mise en scène, pour situer le niveau d’identification du spectateur.

On assiste à une pièce dans un théâtre en Italie, semble-t-il, au temps de la Renaissance. On y joue devant le Prince, une « moralité », c’est-à-dire une pièce morale de la fin du Moyen Âge : Le Bébé de Mâcon. Mâcon étant une ville française et tout ce petit monde censé être Italien jouant en fait bien sûr en anglais (Greenaway commence à compliquer la chose).

Le Bébé de Mâcon, Peter Greenaway 1993 The Baby of Mâcon | Allarts, Union Générale Cinématographique (UGC), La Sept, Cine Electra, Channel Four Films, Canal+

La ville (Mâcon) vit une période sombre : les femmes sont frappées de stérilité, tout comme les animaux, la famine guette… Bref, le mauvais sort semble s’être abattu sur la ville. La thématique morale se précise : « la copulation est une affaire sérieuse et les fruits qu’on en retire sont négligeables, sauf la maladie et la tristesse. » Accouche alors une vieille dame monstrueuse, qui va donner naissance à un magnifique bébé. À ce moment, on est toujours dans la pièce : la caméra de Greenaway circule entre la scène et le public. Petit problème toutefois : le plus souvent, la séparation entre l’une et l’autre apparaît vraiment mince, par exemple, quand le Prince, censé assister à la représentation, s’immisce dans la pièce, commente et interagit avec celle-ci ! Il est à la fois spectateur, commentateur et acteur… Et il en sera ainsi pendant toute la pièce — ou le film.

L’enfant naît donc. Immédiatement, il est pris sous la garde de sa sœur qui veut se servir de lui en le faisant passer pour le sien (elle l’aurait eu parfaitement vierge). Là encore, Greenaway cherche à nous embrouiller : l’enfant est censé être comme les autres, une supercherie, un faux prophète, pourtant il va lui donner les pouvoirs d’un dieu… La sœur cache sa mère et profite des avantages que lui procure l’enfant (on est en plein dans la contradiction parce qu’à ce moment la ville retrouve des récoltes, etc.).

Viennent alors l’évêque de Mâcon et son fils (oui, oui son fils, chose parfaitement commune au Moyen Âge). Tous deux doutent de la « sainteté » de l’enfant. Mais la sœur (qui se fait donc passer pour la mère — dans la pièce jouée) prétend toujours être la mère vierge de l’enfant et demande qu’elle soit examinée pour certifier de sa virginité. Une fois confirmée, elle cherchera à séduire le fils de l’évêque. Mais alors qu’elle se donne à lui dans une étable devant son jeune frère, ce dernier commande à un bœuf de tuer le fils de l’évêque parce que lui veut que la supercherie se poursuive, mieux qu’elle prenne sens en obligeant sa sœur à rester vierge. Le fils se fait massacrer par des coups de corne et toute la scène est dévoilée devant la foule. On ôte la garde de l’enfant à sa sœur et l’église prend l’enfant sous son aile.

L’évêque, au départ sceptique quant au caractère saint de l’enfant, se venge de la mort de son fils en utilisant l’enfant à son tour comme sa sœur et en dupant les foules. Mais la sœur vient une nuit assassiner son jeune frère pour… se venger. La ville se trouve alors dans une impasse, car il faut punir la criminelle. Seulement, elle reste vierge, et on ne pend pas une vierge. La solution viendra du Prince qui proposera de laisser la pécheresse à quelque deux cents miliciens qui se chargeront de sa virginité.

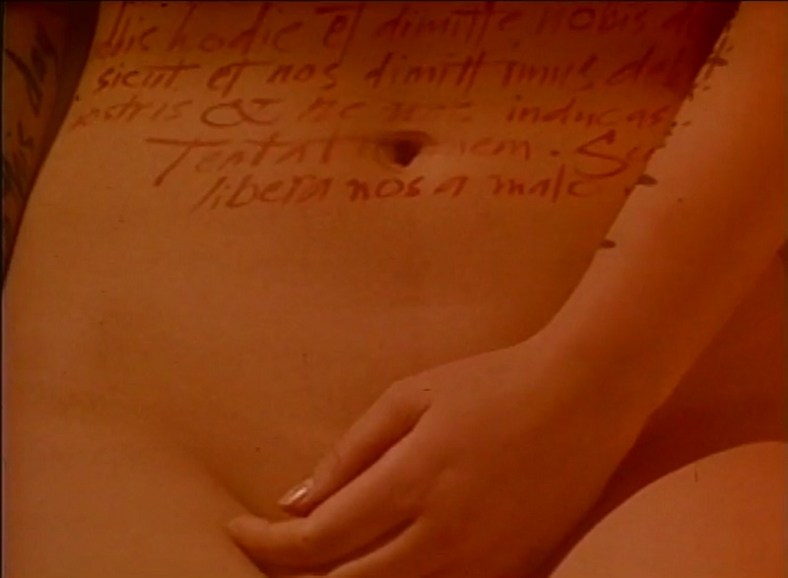

Arrive la scène-choc du film : la longue scène en plan-séquence du viol de la sœur par les miliciens. Greenaway joue une dernière fois de sa baguette de magicien et nous fait pénétrer derrière les coulisses, derrière les voiles du lit à baldaquin où la sœur, dans la pièce se fait violer. Et là…, ce n’est plus le personnage, mais l’actrice italienne, qui va se faire violer successivement par chacun des quelque deux cents acteurs. Par la même occasion, elle révèle la réalité de sa virginité (quitte à plonger dans l’horreur, autant y aller à fond). La caméra s’écarte et erre sur la scène autour des autres personnages ou spectateurs (parfois les deux) obligés d’assister comme nous à la scène, tandis qu’on entend en fond les cris de l’actrice et que l’on compte un à un les miliciens/acteurs et qu’on ponctue chaque viol en faisant tomber une quille sur un grand échiquier qui se tient au centre de la scène… L’impression à cet instant nous prend aux tripes : le récit jouant sans cesse entre les deux mondes, celui de Mâcon et celui du spectacle italien, on a du mal à comprendre la situation en se disant que c’est aussi un film, on est perdu par les différents degrés de mise en abîme, tenté de croire qu’il s’agit d’un véritable viol collectif, auquel tout le monde assiste sans se douter. Au moment de pendre la pécheresse, on se rend compte que ce n’est plus la peine, car elle est morte. Quelqu’un s’écrie : « Quelle incroyable actrice ! ».

La pièce se finit sur le dépouillement de l’enfant : on commence par ses habits, puis on le découpe en morceaux, chacun voulant un bout de l’enfant saint… Le rideau tombe, et le récit reste dans le cauchemar quand les acteurs saluent et qu’on exhibe au-devant de la scène, l’acteur qui jouait le fils de l’évêque (tué par le bœuf) et l’actrice qui jouait la sœur… Shakespeare disait que la vie était un théâtre où chacun devait y jouer son rôle, Greenaway semble vouloir y rappeler que le théâtre est également un rêve, un cauchemar, et que parfois on ne sait très bien si l’on est éveillé…

Pour moi, le meilleur film de Greenaway, le plus dérangeant, le plus fou, le plus complexe, le plus incompréhensible (et ce n’est pas toujours un compliment). Un film toujours aussi dérangeant, troublant, après un second visionnage, même en connaissant le procédé. L’ivresse de la mise en abîme…

À signaler, comme d’habitude, la mise en lumière du film de Sacha Vierny. Pour Greenaway qui a toujours voulu jouer de l’esthétisme dans ses films, je comprends mal comment il peut demander à ce directeur de la photographie de travailler pour lui… Là encore, ça peut aller, les décors et le côté théâtral font qu’on oublie l’image, mais dans ses autres films l’image est vraiment dégueu. Il a aussi fait la photo de Stavisky (sans doute le plus mauvais et le plus moche film de Resnais), Mon oncle d’Amérique (tout aussi dégueu) et le film de Duras, Baxter, Vera Baxter. Il est passé chez Greenaway après avoir fait son dernier Resnais, et cette fois un bon (me rappelle plus de la photo, mais là, ça ne semblait pas vraiment nécessaire d’avoir de belles images), L’Amour à mort.

Pour les acteurs, l’un des deux rôles majeurs dans la carrière de Julia Ormond (l’autre étant Le Barbier de Sibérie) ; pour Ralph Fiennes, le début de sa longue carrière au cinéma (il tourne tout de suite après ce film, La Liste de Schindler).

Listes sur IMDB :

✓

✓

✓

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant :

Ou saisir un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

Année :

Année :

Année : 1994

Année : 1994