C’était mal parti… Une demi-heure de film, et je m’ennuyais sévère. Je pestais contre le découpage technique tout habitué que j’étais aux montages bien léchés des films années des 50-60. J’oubliais que depuis les années 70, et même Kurosawa s’y était mis, on aimait éloigner la caméra, ne pas accentuer l’action par le montage, ozuifier le temps et laisser les acteurs vivre dans le cadre. Cette paresse assumée, j’y suis plus habitué dans des films certes contemporains, certes japonais (avec du même réalisateur le sympa Une lettre de la montagne, par exemple), mais je suis un indécrottable amoureux du classicisme, et pour m’ôter de la tête qu’un jidaigeki doit obéir à certains codes de montage, il faut cogner fort. (Et d’ailleurs, si je n’aime pas certains films « classiques », c’est justement parce qu’ils s’appesantissent. Et ça va de 47 Ronins toutes versions confondues à Tokkan d’Okamoto avec une image et un montage dégueulasses.)

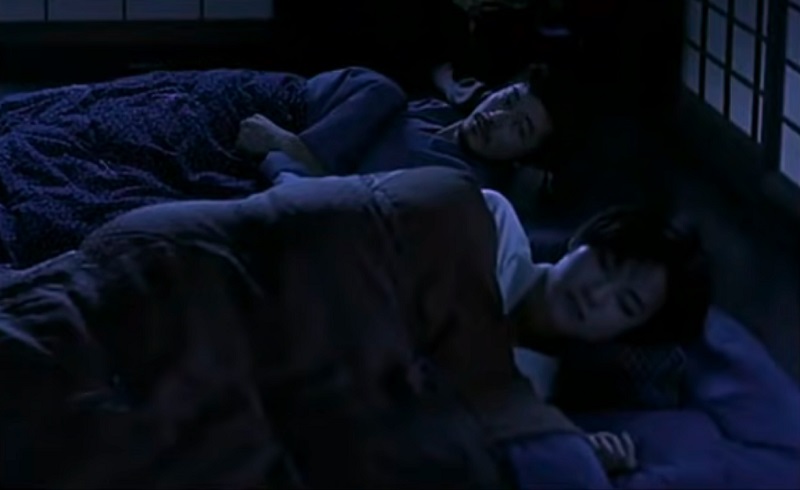

Je sens donc que les 90 minutes vont être dures à passer. Le personnage principal est un saint, ça encore, ça a de quoi bien me rebuter. Je ne suis guère patient, et c’est pourtant, vers quoi le rythme voudrait nous pousser. Je continue de penser que cette longue scène passée avec les villageois est inutilement pesante, mais il faut bien remplir la pellicule… Le samouraï papote avec sa femme, qui, elle, se la pète trop pour daigner partager le repas des petites gens, quand lui ira se la raconter maître zen avec son sabre au milieu des bois… Je sens que je vais lâcher un roupillon si aucune lame ne me vient à l’œil.

Arrive enfin un événement majeur et déclenchant ! Enfin…, je peux au moins comprendre où on me mène. Les contours du personnage principal se révèlent un peu moins lisses. Ce n’est pas encore Baby Cart ou le Loup enragé, mais l’intérêt gagne sa première manche.

Le problème est donc posé : bien que pauvre et sans maître, le ronin maîtrise le sabre comme personne. Sa vertu lui sert enfin à autre chose qu’aider les nécessiteux. Et dans la même scène, l’apparition du seigneur du fief pose enfin les bases, les enjeux, du film à venir (une apparition d’ailleurs peu crédible — ça en devient un compliment – : le réel est sublimé, c’est un conte, plus la vie ennuyeuse d’un samouraï qui attend la fin de l’orage dans une auberge… pour passer un pont !).

À partir de là, le moteur du film repose sur une interrogation : le ronin va-t-il accepter la place de maître d’armes que lui propose le seigneur ? Je ne suis pas difficile, il suffit de me donner un enjeu, et je suis content. L’opposition de ces deux permet de mettre en évidence des contradictions qui donnent de la profondeur à leurs personnages. On en vient à comprendre la faille du samouraï, la cause de ses soucis. Et c’est plutôt une idée séduisante : un personnage avec trop de qualités dans son travail (ça me rappelle le début du film…) ne peut qu’agacer, provoquer de la rancœur, de l’agressivité ou de la jalousie (là, ça rappelle le personnage de Gregory Peck dans La Cible humaine). Le samouraï ne peut alors qu’être en permanence dans une forme de renoncement pour éviter les ennuis. Seulement, son renoncement à lui s’accompagne d’un autre, celui des codes d’honneur qui régissent la vie de ses semblables. On est tout à fait dans une thématique qui me parle. (Pourtant l’idée, à la base, de voir un anti-film de samouraï aurait dû me plaire, mais en général, je reste intransigeant sur l’aspect technique : la technique de distanciation étant pour moi une forme de facilité — même si là encore, c’est un renoncement, celui de marquer les détails, les contours.)

Après la pluie, Takashi Koizumi 1999 Ame agaru | 7 Films Cinéma, Asmik Ace Entertainment, Kurosawa Production Co.

Si le personnage principal s’est enrichi d’une manière un peu inattendue, celui du seigneur n’est pas moins inintéressant. Le duo fonctionne grâce au contraste qui les rapproche tout en les distinguant clairement dans leurs aspects les plus caricaturaux. Ils sont différents, mais l’un et l’autre sont irrémédiablement poussés vers la nature de l’autre. La vertu du samouraï constitue un idéal pour le seigneur ; la brutalité du seigneur c’est le côté obscur du samouraï qui voudrait arriver à le contenir parce que c’est la cause de ses échecs et de sa pauvreté. Il aurait été aisé de faire de ce seigneur, une caricature. Or s’il se comporte comme un enfant gâté, il peut surtout être impétueux et versatile, un peu bourru : ce qu’il déteste dans sa condition de chef, il aimerait pouvoir s’en libérer grâce à son « nouvel ami ». Le contraste est bien rendu avec des ministres vieillissants qui ne voient pas d’un bon œil l’arrivée de cet intrus, et ces jeunes pages avec qui il peut plaisanter et qui ont très vite pris en sympathie le ronin. Il a dans son caractère un peu du Barberousse composé par Toshiro Mifune et que Kurosawa ne voulait pas ainsi. Un pied de nez peut-être du maître assurant ici l’adaptation d’un roman déjà fabuleusement reproduit trois décennies plus tôt. Les personnages capricieux, lunatiques ne sont pas inintéressants, mais Kurosawa semble dire à son vieux pote que ça ne marche que pour un seigneur excentrique, pas pour un docteur (et je ne serais pas tout à fait d’accord, mais même les maîtres un jour peuvent baisser la garde).

Le parcours intérieur de la femme du samouraï lui aussi se rabonnit. Au début, régie par la rectitude de son rang, faisant d’elle une femme certes compréhensive, mais résignée à ce que son mari s’humilie dans des pratiques déshonorantes pour un samouraï, et ne trouvant finalement plus aucune place digne de son rang, on la sent peu à peu plus souple et moins résignée (il y a une forme de résignation qui est une soumission à son destin, et être soumis, n’a jamais rendu les personnages sympathiques ; on préfère les voir lutter, malgré tout : « résignée ? est-ce que j’ai l’air résignée ? mais pas du tout ! »), jusqu’à la scène où elle dit comprendre enfin son mari et accepter ses choix ; et jusqu’à la scène un peu larmoyante où la femme la moins appréciée chez les paysans vient lui tendre la main. Les rôles sont inversés, et elle tient là sa récompense pour avoir effectué ce magnifique et courageux twist. Ça valait bien la remise des médailles à la fin de La Guerre des étoiles. C’est le geste qui compte… Et alors, cette résignation devient un choix. Et le couple s’en va, droit, avec une autre forme de rectitude. Un autre honneur. C’est le descendant d’une famille de samouraïs qui le dit.

Le Japon n’a pas fini de détricoter ses mythes. S’il est si bien rentré dans la modernité, c’est justement parce que les Japonais ont un mépris certain pour ce Japon féodal et brutal.

Un revirement, il y en aura un autre à la fin. Le seigneur du fief ne faisant que ça. Mais il sera vain. Quand on décide pour de bon de vivre dans le renoncement, la simplicité, et l’humilité, il n’y a plus rien à dire.

À voir la première adaptation du roman, plus dense, plus léchée dans la réalisation, avec plus de personnages et d’ironie.