Twelve Years a Slave, jamais puceau

Mandingo

Année : 1975

Réalisation : Richard Fleischer

Avec : James Mason, Susan George, Perry King, Richard Ward, Brenda Sykes, Ken Norton, Lillian Hayman

Je me demandais dans mon commentaire dédié à La Fille sur la balançoire s’il y avait des cycles et si, en 1955, le film de Fleischer pouvait en être le début. Eh bien, si cette hypothèse avait besoin d’être confortée, on pourrait affirmer qu’avec Mandingo, on frôle la fin de ce cycle amorcé vingt ans plus tôt : on atteint ici un sommet dans ce qu’il est possible de montrer au cinéma (a contrario, Sweet Movie ou Pink Flamingos sont une illustration de ce qui demeure impossible de montrer au cinéma).

Dans La Fille sur la balançoire, on parle beaucoup, on suggère, on heurte pas mal la bienséance, mais on sauve encore les apparences. Ici, au contraire, on déploie un large éventail d’abominations et toute la créativité des auteurs du film semble avoir été mise à profit pour faire le compte de ces horreurs.

Mandingo n’est pas un film sur l’esclavage, c’est un film sur l’horreur de l’esclavage avec, comme point de focalisation, la violence et l’exploitation sexuelles. Le film ferait presque figure de Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe entre maîtres et esclaves sans oser le demander : il illustre efficacement l’idée qu’en absence de droit, d’État de droit (alors même qu’on est censé être dans un pays des Lumières), les hommes ne se privent pas pour faire jouer de leur impunité et de leur sadisme sur d’autres hommes, en particulier quand ces hommes sont des femmes avec un vagin pour se divertir et un ventre pour engendrer de la marchandise…

Mais l’homme blanc qui déploie ainsi toute sa créativité pour soumettre l’esclave à ses idées les plus folles doit apprendre qu’il y a toujours un prix à payer à ses folies (Réforme, Contre-Réforme, action, réaction, etc.). Si la famille de riches propriétaires terriens touche le fond dans Mandingo, c’est déjà pour montrer les étincelles de rébellion qui jaillissent de ces situations intenables. La violence répondra à la violence. Quand Sade avait écrit Justine, en faisant le compte des horreurs possibles, il ne lui avait jamais laissé la possibilité de se rebeller : il fallait l’enfoncer jusqu’au bout, ne pas lui laisser la moindre chance, pour la réduire à sa condition d’être inférieure, de chose soumise. S’il y a un néo-libéralisme, Sade, c’était le proto-libéralisme : il aurait écrit Mandingo, la fin aurait été toute différente, et il aurait au contraire appuyé encore plus là où ça fait mal. Au moins ici, quelques lueurs d’espoir nous sont permises. Quelque chose bouillonne et on se rebelle face à l’autorité et à l’obscurité.

Ainsi, si tout le monde couche avec tout le monde dans Mandingo, ce n’est pas forcément parce que les Blancs adhèrent à la philosophie de Sade, mais bien parce qu’il y a eu un raté dans l’ordre des choses brutales qu’ils ont mis en place. Avant la catharsis et le rééquilibrage ponctuel des forces de la rébellion finale, l’étincelle jaillira de la femme blanche (elle aussi esclave, mais à un niveau moindre que les Noirs). Elle ne le fait pas par vocation, par goût de l’équité ou de la « réforme », mais d’abord par vengeance, par dépit et par revendication presque à pouvoir jouir des mêmes outrances que les hommes (les révolutions sont rarement mesurées).

Tout le monde couche avec tout le monde, mais ce sont toujours les puissants qui baisent les plus faibles. Les maîtres baisent leurs esclaves, les cousins baisent entre eux le soir de leurs noces avant de ne pas trouver ça assez piquant, et les frères baisent leur sœur (le Blanc viole sa sœur, mais si le frère noir couche avec sa sœur, c’est encore parce qu’on leur cache leur lien de parenté — puisqu’on assemble ainsi les frères et sœurs qui s’ignorent comme on le ferrait avec deux animaux, il n’y aura qu’à tuer le rejeton comme un fruit pourri si c’est monstre). Histoire de domination. Le viol est la norme. Même pour ses victimes pour qui c’est une normalité : avant le souffle de la rébellion, la résignation de l’esclave pour qui sa condition est dans l’ordre des choses ; on programme ainsi les viols ; on se fait jolie pour son agresseur ; et on demande à la victime de surtout ne pas péter pour ne pas indisposer son agresseur.

Sur le tableau des abominations : rejetons, mandingos, métis ou mulâtres, voire épouses, on en fait littéralement commerce. Ce qui n’a pas de valeur, on le garde sagement près de soi. Pour en faire une carpette humaine, par exemple. Les propriétaires blancs, liste des courses en main, font leurs petites emplettes au marché d’esclave du coin ; on tâte la marchandise ; et quand on est vendeur, on tient correctement son livre des comptes. L’esclavagisme est une chose sérieuse. Et on assassine les rejetons quand ils ne sont pas de la bonne couleur ; puis, on tue la mère parce qu’on dispose d’un droit de propriété sur son ventre et son vagin.

Mais là où le film est habile, c’est qu’au milieu de toutes ces outrances, il ne manque pas de jouer de subtilités en faisant mine d’éviter le manichéisme ou les jugements hâtifs. On bat ses esclaves, oh, mais on ne le fait, d’abord, qu’avec une pointe de dégoût, parce qu’on peut être Blanc et fragile. « Moi aussi je peux comprendre mes esclaves. Je suis comme eux : blessé par la vie. Je les aime sincèrement. C’est pourquoi je les bats et les viole avec amour. Je suis un tyran contrarié, esclave de sa condition de privilégié. » Et si on se laisse attendrir, le dénouement ne manque pas de nous ramener à la réalité et à leurs rapports de force.

Épisodiquement, avant l’étincelle cathartique finale, les Noirs se rebiffent. Mais il est peut-être plus intéressant justement de montrer leur docilité, leur complicité même, ou leur naïveté — souvent même leur dignité en réponse à la sauvagerie bouffonne de leurs maîtres. Là où Sade avait peut-être manqué son coup avec Justine, c’est qu’on se révoltait à sa place. La gloire des héros ne fait parfois qu’endormir les consciences. Pas de révolution sans consciences éveillées. Il est facile de montrer des héros, se ranger de leur côté, un peu moins de faire appel à l’esprit de révolte du spectateur en lui montrant des opprimés entrer dans une forme de normalité et de « confort ». Pas de révolution sans intelligence. Pas d’intelligence sans compréhension des conditions qui prévalent avant une saine « réforme ». L’habilité du film, elle est là. Faire le compte des abominations, mais laisser entrevoir des étincelles d’espoir. On connaît l’histoire : Mandingo en est une préface. La gloire aux héros endort et laisse entendre qu’il n’y a plus rien à gagner — ou à préserver. La description brutale des réalités nous tient au contraire éveillés, wokes. Parce qu’il est aussi nécessaire de nous montrer à quoi mène les outrances d’une société sans égalité ou d’une société régie par le droit du plus fort.

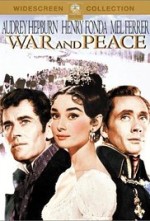

L’affiche du film reprend ironiquement la charte graphique et l’esthétique d’Autant en emporte le vent. Avec deux couples mixtes. Ou presque. Puisque s’il y a bien rapports consommés « mixtes », on reste loin de l’image d’Épinal et sentimentales : des deux côtés, on parlerait aujourd’hui de viols. On s’interrogerait sur l’idée de consentement, d’emprise mentale… Et si c’est ironique, c’est que le film prétend (et il le fait assez bien) dézinguer l’imaginaire esthétique et moral véhiculé dans les films sur le Sud. Réforme, Contre-Réforme, action, réaction, gloire aux abominations cachées, révélation des abominations…

Fleischer avait très vite planté le décor : le domaine des propriétaires terriens, bien que parfaitement habité, ressemble déjà à une ruine. Assez des mensonges en se vautrant dans le luxe : les années 70 dévoile tout. Si tout n’était que légèreté et normalité dans ces films sur le Sud, tout ici est montré au contraire dans sa plus brutale vulgarité : dès la première séquence du film, on demande à voir si un des esclaves que l’on veut acheter a des hémorroïdes ; et on en envoie un autre courir chercher un bâton comme on le ferait avec un chien pour juger de son agilité. Taratata ! Tara est en ruine !… Cela ne fait rien : je la rebâtirai !… Mes gens, au travail ! — Oui, ma’m Scarlett. Plus tard, toutes les conversations entre Blancs tournent autour du sexe et de l’exploitation des Noirs, y compris sexuelle. On croirait voir Autant en emporte le vent mis en scène par le Imamura des Pornographes. L’homme sans filtre. Un animal.

L’image de la Southern belle en prend un coup quand le fils boiteux, plus intéressé par ses esclaves comme d’autres le sont par leurs soldats de plomb ou leur train électrique, s’en va rencontrer une lointaine voisine (et cousine) pour la demander en mariage. Belle idée de prendre l’actrice des Chiens de paille pour interpréter ce rôle de cousine à marier, elle aussi passablement en ruine. On garde l’image de son viol sauvage, et on pressent vite que le souvenir du film de Peckinpah saura bénéficier à celui de Fleischer. Autre idée formidable de Fleischer, celle de faire jouer l’actrice comme une participante de télé-réalité, ou pour éviter les anachronismes, comme une collégienne sans éducation. La Southern belle n’est plus la petite fille bien éduquée qu’on nous représente depuis des décennies au cinéma ou ailleurs, mais une fille idiote qui singe grossièrement les attitudes des filles de la haute société. On est plus proche d’une Madame Bovary à deux doigts de sombrer dans le porno que de la Scarlett de David O. Selznick. Susan George, en dehors des scènes où elle doit être ivre, s’en sort d’ailleurs admirablement tout au long du film : arriver à passer de la vulgarité du début à la jalousie outragée, pour finir sur le désœuvrement…, ce n’était pas gagné. Habile encore, car le film ne manque pas avec cette fin de nous rappeler qu’elle aussi (à un niveau moindre que les esclaves pour lesquels elle ne montre paradoxalement, elle, aucune sympathie) est une victime des abominations de son époque.

En 1975, le public était déjà habitué à de nombreuses outrances à l’écran, mais je doute pour autant qu’il ait été bien enthousiaste à l’idée de se voir ainsi rappeler les excès bien réels de l’esclavage (correction : le film boudé par la critique aurait été un succès public). La violence passe encore, la pornographie passe encore, la vulgarité passe encore ; mais on ne touche pas au rêve américain et aux mythes de la nation. L’image du Sud, avec ses grandes richesses distinguées comme on l’imaginerait à la cour de la Reine Victoria à force de les voir reproduites au cinéma, on n’y touche pas. Il est même probable qu’un tel film ne serait plus possible aujourd’hui. Des films sur l’esclavage, on n’en a vu quelques-uns ces dernières années, et presque toujours, ils prennent trop ostensiblement fait et cause pour les victimes. La glorification des héros, toujours. Enfonçage de porte garantie. La peinture lisse et colorée du classicisme. On en prend d’autres et on recommence. Intention louable, mais ce n’est pas du cinéma bien habile. Le classicisme n’a rien de woke, d’éveillé. Au contraire, il a plus tendance à endormir, à se conformer aux usages, même et surtout quand il est question des usages des puissants.

Le film y va sans doute un peu fort (quoique, on peut facilement imaginer le niveau de créativité d’autorités toutes-puissantes en matière de sévices sexuels ou de torture en l’absence de justice — l’imagination des hommes à en persécuter d’autres à l’abri des regards est sans limites), mais si on veut montrer la réalité d’une chose, d’une violence, il faut la montrer telle qu’elle est. Quelques subtilités feront office de fausses pistes ou de dérivatif à la brutalité dépeinte et nous éviteront de tomber dans les excès inverses. Inutile d’embellir les choses, les victimes, pas beaucoup plus : le spectateur est assez grand pour se faire sa morale tout seul. Alors, certes, on frôle le grotesque, l’outrance, mais Fleischer arrive pourtant à insuffler une certaine dignité (chez les esclaves surtout) et de la subtilité (à travers le personnage du fils donc, qui tout en restant un salaud, détonne avec les autres de sa « race ») au film. Les outrances sont là où elles doivent être : dans le comportement ignoble des propriétaires terriens. Et les victimes de ces outrances ne sont pas des héros, mais des victimes ignorant leur condition de victime. Au contraire de leurs « maîtres », elles restent dignes et humaines.

Deux regrets toutefois. L’utilisation de Maurice Jarre à la musique (c’est un choix de Fleischer ou de la production ?…). Assez peu inspiré, le bonhomme. Pas forcément non plus raccord avec « la philosophie » ou l’argument du film. Et il me semble qu’il aurait fallu aller au bout de la logique et suivre la proposition faite dans le script, à savoir faire du fils un être frêle, incertain, une brindille tenant à peine debout, fasciné par ses joujoux humains, avec sa capacité à leur faire n’importe quoi. Pourquoi donc nous mettre un bellâtre aux cuisses de foot américain, cela n’a aucun sens ? Il fallait Dustin Hoffman. Ou Roman Polanski, tiens. Un type viscéralement tordu auquel on pouvait attribuer, comme avec Susan George, une sorte de vice ou de malaise intrinsèque. Et ça n’en aurait que rendu la fin bien plus forte, histoire de rappeler aux spectateurs qui se seraient laissé attendrir par le personnage (pris en pitié, lui, plus que les esclaves peut-être ?) que c’est bien lui l’animal.

La fin du cycle des outrances ? Pit-être… Deux ans après, le public lassé des peintures grotesques et déprimantes faites au cinéma ira voir en masse un blondinet manier le sabre laser, aller sauver sa princesse et se contenter de vulgaires robots achetés au marché d’esclaves… Mon esclave est mort, longue vie au robot.

— Oncle Owen, ce droïde ne fonctionne pas ! Regarde, il perd son suçocompresseur !

— Tu nous revends de la camelote ?

— Itchoua… Nitouba-komba !

— Oncle Owen, et pourquoi pas le bleu, là ?

— C’est le bleu que je veux… Très bien.

— Messire Luke ne sera pas déçu. J’ai servi plusieurs fois avec lui.

— Ah ? Et est-ce qu’il baise aussi ?

Mandingo, Richard Fleischer (1975) | Dino De Laurentiis Company

Sur La Saveur des goûts amers :

Liens externes :