Yella

Année : 2007

Réalisation : Christian Petzold

Avec : Nina Hoss, Devid Striesow, Hinnerk Schönemann

Phoenix

Année : 2014

Réalisation : Christian Petzold

Avec : Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf

Je découvre ce réalisateur. Qualité allemande, on dira… Je reconnais cependant à son cinéma une qualité, certes essentielle, mais qui ne garantit pas de céder à diverses facilités : sa capacité à créer une certaine tension retenue dans l’ensemble des scènes de ses films. Les dialogues sont souvent insipides, réalistes et, à la fois par instinct et par désir de se mettre en évide, les acteurs s’efforceront toujours de jouer dans un style naturaliste (pas forcément celui qui passe le mieux à l’écran, à savoir un naturalisme minimaliste, mais plutôt un naturel parasité par des élans inutiles, des attitudes exagérément « vraies », des intonations familières, etc.). Petzold se débrouille donc pas mal dans ce registre parfois difficile pour qui n’a jamais travaillé avec un acteur. Ce registre consiste donc à montrer les personnages toujours comme s’ils retenaient quelque chose, comme s’ils agissaient toujours avec prudence, méfiance, ou comme s’ils cherchaient à masquer leurs sentiments et leurs pensées. Ça peut aussi tourner à l’artificialité, créer une intensité uniquement factice et un minimalisme plus proche de la préciosité que de la pertinence, tomber dans le « procédé » et le systématisme. Mais, il vaut mieux perdre en cohérence générale pour gagner en unité stylistique. C’est aussi plus facile à interpréter : les nuances sont réduites à néant et une large partie de l’interprétation est laissée au spectateur (variante de l’effet Koulechov : si vous demandez à un acteur de ne rien faire, de ne penser à rien, le public, à cause du poids et de l’influence de la situation ou de l’intrigue sur le moment présent, se chargera d’en traduire des effets dans l’interprétation des acteurs).

Et ça s’arrête à peu près là au rayon des points positifs. Si l’on reste dans la direction d’acteurs, ce n’est pas le tout de savoir leur demander quel style on veut adopter et de savoir tendre avec eux vers ce que l’on souhaite (et peut-être a-t-il demandé tout autre chose – c’est la beauté de la chose). Il faut aussi être pertinent dans sa manière d’aborder un personnage. Dans Yella, un autre souci se présentait : celui de la pauvreté de la distribution. Le ton était là, mais en dehors de l’actrice principale, les acteurs manquent de justesse. Dans Phoenix, en revanche, c’est la vision du personnage rescapé des camps qui interroge. L’actrice (qui est pourtant la même que Yella) joue trop dans l’émotion, dans la faiblesse, au point (puisqu’on ne simule pas la fatigue, notamment) de perdre la justesse dont elle faisait preuve avec un personnage plus proche d’elle dans Yella. Je vois déjà le public, les festivals ou les collègues-acteurs louer sa « performance ». Le premier parce qu’il est idiot ; les derniers parce qu’il n’y a rien de plus qui satisfait un acteur (après le naturalisme) que de voir des collègues se vautrer dans le sensationnalisme, les larmes, l’apitoiement, etc.

On sait que Nelly sort des camps, défigurée, forcément physiquement et moralement atteinte. L’enjeu est donc d’éviter, autant que possible, le ton sur ton. Cela me paraît d’ailleurs d’autant moins judicieux de se laisser aller sur ce point que l’on sait que pas mal de personnes qui échappent à la mort en ressortent avec une énergie et un désir de vivre dépassant les blessures physiques ou psychiques. Une chanteuse à succès (ce que semble être ce personnage) est déjà une rescapée : échapper à une pression de sélection, une artiste sait ce que c’est, c’est d’ailleurs pour ça que la plupart des stars ont cette présence, ce détachement si caractéristique. Ils n’ont évidemment pas échappé à la mort (même si certains d’entre eux vous expliqueront sans rire qu’ils mourraient s’ils faisaient autre chose que la comédie), mais ça relève malgré tout de la même impression, celle d’avoir échappé à un goulot d’étranglement à travers lequel d’autres ne sont pas passés. Mais même sans cette comparaison que certains ne manqueront pas de trouver disproportionnée ou déplacée, il y a deux choses : oui, un rescapé peut sortir de la déportation en pouvant à peine mettre en pied devant l’autre (mais encore une fois, vous ne pouvez pas montrer ça à l’écran, ça ne se simule pas, et si vous le faites, c’est de l’indécence ; depuis que le mélodrame n’est plus à la mode, on a cessé cette approche racoleuse), et surtout, présenter le personnage ainsi n’est pas souhaitable. Ce n’est pas l’empathie ou la compassion qui font avancer durablement une histoire : le public a besoin de personnages actifs, « résilients », dirait-on aujourd’hui. Ce que les faits rapportent, ce que les dialogues annoncent, il ne sert à rien de le « jouer » ou de le commenter. Une sonate, vous composez la mélodie d’une main, l’harmonie d’une autre, tout se mêle, mais jamais les deux mains ne jouent la même chose. Il s’agit de « composition ». L’acteur doit donc jouer… une portée propre, sa partition, non répéter en canon ce qui ressort des dialogues. Si l’acteur (dirigé) ne se soumet pas à cette logique : ton sur ton garanti. Un acteur ne répète ni ne reproduit : il interprète.

Voilà pourquoi l’actrice peine à convaincre alors que ses deux principaux partenaires se débrouillent mieux (surtout le mari qui, très nettement, « éclaire » son personnage et multiplie les efforts pour rendre sympathique un salaud – et il y arrive). Soit ces deux acteurs ont plus de talent qu’elle, soit Petzold réclame aux uns ce qu’il ne demande pas à l’autre…

Je dois dire ensuite que j’ai été passablement agacé par les deux histoires proposées. De ce que j’ai compris de Yella, le fleuve représente la démarcation à la fois physique et symbolique entre les deux Allemagnes. À partir de là, Petzold écrit un argument sous forme d’allégorie fantastique visant à opposer l’état de délabrement avancé du côté est et les dérives propres au libéralisme à l’Ouest (individualisme, prédation, escroquerie, etc.). Sur le papier, c’est un bon point de départ. Le problème, c’est d’une part que les personnages n’échappent pas au regard négatif que semble porter de manière un peu trop évidente leur auteur : si dans l’autre film, difficile d’échapper à l’empathie (forcée), ici, Petzold joue la carte opposée, celle de l’antipathie. Or, personne n’aime voir des personnages antipathiques. De l’autre, les situations, souvent répétitives (retour à l’hôtel, nouvelle entrevue), n’ont aucun charme ni intérêt (malgré les efforts de Petzold pour dramatiser tout ça, on est loin de Glengarry). Un écueil que le cinéma préfère souvent éviter : le cinéma d’entreprise. Qui a envie de voir au cinéma parler de fusion-acquisition, de rachat d’actifs, de comptabilité, de brevets ? Qui ? John Galt ?

Phoenix tombe dans un piège plus gênant encore (pour ne pas dire vulgaire) : le récit abracadabrantesque. De manière générale, les quiproquos ubuesques sont réservés à la comédie. Plus c’est gros, plus on en rit parce que l’on rit de notre incrédulité en voyant ce que nous l’on sait et que les personnages ignorent (et que certains feignent souvent d’ignorer pour se jouer d’un autre). Petzold demande au public de croire à la cohérence et à la possibilité d’une histoire dans laquelle une rescapée des camps n’est pas reconnue par son mari ? Désolé Christian, tu changes la tête de ton ex-femme, dont sa présence t’est probablement plus familière que celle de ta propre mère (ou de toi-même – parce que l’on n’a aucune idée de ce à quoi l’on ressemble et de ce que l’on dégage), tu lui fais perdre quelques kilos, tu reconnais malgré tout cette personne. Et souvent du premier regard (même si celui-ci est d’abord incrédule). On serait tous capables de reconnaître des élèves avec qui l’on a partagé le banc des écoles si l’on discutait avec eux sans savoir qui ils sont. Alors une conjointe… Et pardon, vu ce que cette femme a subi, elle devrait porter une perruque et des cicatrices parsèmeraient son visage. Les mains, le corps, les yeux, les oreilles, la voix ! La voix, bon sang, on reconnaîtrait une voix familière au milieu de dizaines d’autres… Qui peut croire à une situation aussi saugrenue ? Qui, Christian ? John Galt ? (Non, ce n’est pas ça. Je suis une mouette.)

[Un dernier point extérieur au film. Chaque fois qu’il en était question dans le film, ça me mettait mal à l’aise. L’amie de la rescapée tente de la convaincre de rejoindre… « la Palestine » : Haïfa, Tel-Aviv qui se construit. Comment a-t-on pu penser que souscrire à la vieille idée de la création d’un État pour les juifs… située EN Palestine pouvait être une bonne idée ? Réparer un génocide en décidant conjointement de provoquer un autre génocide (qui a ainsi commencé au moment même où les puissants ont créé une nation à partir de celle d’une autre que l’on avait étouffée). Une des idées des nazis était d’étendre leur espace vital disponible vers l’est. Israël est né de cette même faute originelle. Quelle triste répétition de l’histoire… La création du pays n’honore pas les millions de victimes juives, il honore leur bourreau et perpétue, sous sa dernière forme, le colonialisme des siècles passés (doublé d’un impérialisme, lui, toujours d’actualité). Et au passage, puisque c’est d’actualité : répondre à l’émotion d’un génocide (même si ce n’est pas présenté ainsi par le concerné) en reconnaissant l’État de Palestine (au plus fort du génocide en cours) pose les mêmes limites qu’une reconnaissance (et la création) d’un État d’Israël pour répondre à l’émotion d’un génocide. Même si ici, la reconnaissance serait purement symbolique et diplomatique, je ne crois pas beaucoup à la solution à deux États (cela ne réglerait ni les problèmes territoriaux ni les conflits opposant les deux populations voisines). L’unique porte de sortie serait un État commun pour tous les Israéliens et tous les Palestiniens sur le modèle multiconfessionnel… du Liban.]

Je passe sur le symbole déplacé du « phœnix »…, l’oiseau qui renaît de ses cendres. Quelle idée « fantastique » là encore, Christian.

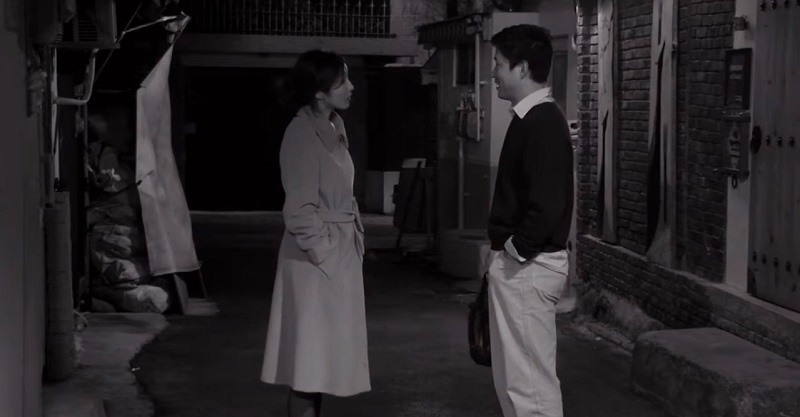

Phoenix, Christian Petzold 2014 | Schramm Film Koerner & Weber, Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk/Yella, Christian Petzold 2007 | Schramm Film Koerner & Weber, ZDF, ARTE

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel