J’ai cru m’étrangler au bout d’un quart d’heure. Zanuck et Goulding ont fait le job, les acteurs tiennent bien leur place au milieu de ces décors fastueux. Tout est parfait, c’est beau, c’est grand, c’est tragique…, et puis, je reprends mon souffle, et je commence à avoir des doutes sur cette histoire. Un peu comme une crème chantilly qui prend bien, qui fait envie, et puis patatras, il manque l’essentiel : le sucre.

Comment trouver un intérêt à cette histoire de gosse de riches à la vertu un peu trop forcée (le garçon refuse de se marier avec Gene Tierney parce qu’il a des problèmes existentiels…) qui parcourt le monde comme s’il s’agissait d’une initiation et qui comme par hasard trouve la réponse à ses questions… dans des montagnes en Inde ? Tout est forcé : Tyrone Power qui renonce à la vie facile américaine et qui vient travailler avec un sourire béat dans les mines de Lens (!). Et comme ça ne suffisait pas, dans sa vocation « jusqu’au-bouddhiste » à trouver la lumière, il la trouve après avoir passé quelques mois dans des montagnes. Qu’y a-t-il trouvé ? Que cherche-t-il d’ailleurs ? On ne sait pas. On sait juste que le garçon y repart transformé et… avec des dons de guérisseur. Tu pars avec des questions existentielles, tu trouves des réponses mystiques accompagnées de musique pompeuse, et tu reviens… plein de certitudes, illuminé, et guéri par l’hypnose… Manquaient juste le buisson ardent et la scène de la mer Rouge… Non seulement, c’est grossier, mais il n’y a finalement aucune évolution dans ce personnage. C’était déjà un saint en partant, et sans nous donner des pistes sur ce qu’il a trouvé là-haut dans les montagnes (il aurait pu descendre avec les tables de la loi au moins) on ne peut y croire. Et qu’est-ce que c’est que ce charabia bouddhico-freudien ?… Il n’y a que des gosses de riches pour inventer ce genre de fatras idéologiques.

Un autre aspect du scénario qui laisse un peu à désirer, c’est le manque d’unité. Cette histoire, cette fausse quête spirituelle de Tyrone Power n’est pas au centre du film. Elle fait une demi-heure tout au plus. La ligne directrice pourrait être cet amour non consommé entre Power et Tierney, mais l’intérêt retombe quand le personnage de Power n’a plus aucun amour pour elle, et que, elle fait tout pour paraître le plus antipathique possible. À cette histoire s’en greffent d’autres toutes aussi ridicules. Le père qui se rêve en aristocrate (en v’là de l’ambition pour un nouveau riche américain…, bien sûr ! on va s’identifier à ça…) et une amie d’enfance qui perd tragiquement son mari et sa fille dans un accident et que tout ce petit monde retrouvera… dans une guinguette parisienne où elle a fini prostituée ! Non, mais sérieux… Comment croire une seconde à ces histoires ? Ça donne l’impression que les gosses de riches américains sont des fauves perdus dans la jungle (dont ils sont forcément les rois). La populace, c’est la jungle. Et forcément, les grands fauves finissent par se retrouver… On change la populace française ou le vieux singe à la barbe blanche pour guider Power par des Indiens, et on en fait un western. Il y a les gens de la haute société, et les autres. Le personnage d’Anne Baxter peut être tombé bien bas, elle reste une de ces fauves. Vision pathétique du monde… Et donc canevas affreusement grossier et multiforme.

Dommage, parce qu’en dehors de cette histoire, l’exécution est impressionnante. Les premières scènes sont dignes d’un Ophuls ou d’un Kubrick. Pourquoi user de champ-contrechamp quand il “suffit” d’orienter les acteurs, les uns par rapport aux autres, et en fonction de la caméra. Ainsi, un gros plan devient une affaire sérieuse. On sait que c’est important. Le montage sauvage est un art de rabbin : ça coupe dans tous les coins. Ici tout est fluide : mouvements panoramiques, légers mouvements de caméra pour se réajuster à la scène, aux décors et aux comédiens… Mikhalkov use d’un de ces procédés assez bien dans Partition inachevée pour piano mécanique : au lieu de couper un plan, il faut placer la caméra entre deux “tableaux” et les faire concorder non par le montage, mais par un panoramique. On suit le ou les personnages passer d’un “tableau” à l’autre, et hop, c’est magique ! la caméra bouge et une fois qu’elle cesse de tourner, et les comédiens de bouger, on se retrouve avec un nouveau plan parfaitement composé. C’est particulièrement notable dans la première séquence en Amérique. Ensuite, quand il s’agit d’évoluer dans les appartements parisiens (ou censés en être), là encore, c’est tout un art d’être capable de bouger telle une caresse en passant au milieu des bibelots, dorures et meubles marquetés. Y passer la caméra est une sorte d’exercice semblable à un éléphant évoluant dans un magasin de porcelaine… Cet éléphant est un orfèvre, il évolue avec grâce et légèreté.

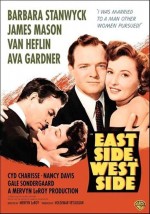

Le Fil du rasoir, Edmund Goulding 1946 The Razor’s Edge | Twentieth Century Fox

Par moments, on songe à Visconti pour une scène de balle, puis à Lean pour la séquence du café en face des mines de Lens. Seulement, on ne sait pas où on va, ça va dans tous les sens et à force d’être sur le fil de rasoir, le film donne le tournis et agace par ses fastes et ses enchaînements non-stop de cartes postales.

À noter quelques répliques délicieuses en français. Anne Baxter s’écrie dans sa guinguette : « Une chaise ! » À quoi un figurant lui répond : « Prends-la toi-même, hé, feignasse !… » Ou encore une idée à peine grossière pour que le spectateur américain puisse comprendre la scène alors que tout est censé se passer en français : Power arrive dans un bar et cause en anglais, réponse classique de la tenancière : « Tu ne peux pas causer français ? » L’acteur lui répond en un gloubi-boulga de français auquel elle est bien aimable de répondre. Et même quand c’est un Français jouant un Français, il y a des problèmes, comme avec ce personnage de commissaire toulonnais auquel l’acteur peine à rendre l’accent du Sud… Le résultat est assez surprenant.

La scène entre les deux personnages principaux au téléphone vaut aussi le détour. Gene Tierney qui manque de bouffer le combiné quand Power lui apprend qu’il va se marier… L’histoire commençait d’ailleurs à gagner en intérêt. Triangle amoureux classique. Anne Baxter était épatante (en déjà amoureuse de “Moïse”), seulement…, c’était plus intéressant d’en faire une alcoolique. Le triangle amoureux tourne court.

Bref, c’était bien joli, mais à force, les gosses de riches, je n’ai plus supporté. Qu’ils soient riches, je n’en ai rien à faire, mais qu’ils aient des problèmes existentiels et qu’ils aillent trouver des réponses à leurs questions en montant des expéditions dans les mines du Nord ou dans les montagnes mystiques d’Inde, et surtout qu’ils reviennent en faisant semblant d’y avoir trouvé des réponses…, c’est trop. Ils pourront tant qu’ils veulent faire copain-copain avec les mineurs de Lens, ils auront toujours la possibilité, eux, de retourner dans leur monde douillet. Mieux, ils tireront avantage de ce passage « en enfer ». Hé, oh, ça va…

Année : 1945

Année : 1945

Année : 1948

Année : 1948

Année :

Année :