Una vita di… avidità

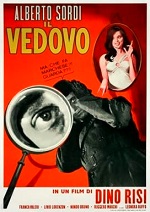

Le Veuf

Titre original : Il vedovo

Année : 1959

Réalisation : Dino Risi

Avec : Alberto Sordi, Franca Valeri, Livio Lorenzon

Le film est d’une drôlerie folle pendant les trois quarts du film grâce au talent ineffable d’Alfredo Sordi, à la fois parfait pour jouer la prétention maladroite et bouffonne, la vénalité obsessionnelle doublée (malheureusement pour son personnage) d’incompétence, la bêtise accablée, la forfanterie matamoresque… bref, pour faire du Alfredo Sordi.

Le point culminant du film et qui aurait dû être son dernier acte, c’est quand la chance se retourne d’un coup pour le personnage de Sordi quand on lui annonce la plus mauvaise nouvelle qui soit dans sa situation… Le film se prolonge alors, peut encore convaincre jusqu’à la retraite monastique de Sordi, et doit trouver un dernier rebondissement, une chute finale, et celle-ci, malheureusement, même si elle fait presque littéralement tomber le film dans la franche satire, patine en réalité en peinant à retrouver le rythme, et n’est pas à la hauteur comique de ce qui précède. Le récit abandonne, par exemple, tout d’un coup le personnage de la maîtresse (ainsi que toute sa famille) après avoir justement essayé de la refourguer auprès du riche industriel, et donne ainsi l’étrange impression de regarder un autre film construit sur les chutes du film idéal n’ayant pu se faire ici.

Je crois avoir rarement autant ri, cela dit, avant cette chute ratée, en voyant les bêtises de ce faux-cul d’Alfred Sordi jusqu’à ce que son personnage accède d’une manière inespérée à ces rêves de veuvage précoce et se croie propulsé d’un coup roi du pétrole.

Peut-être également que Franca Valeri n’était peut-être pas l’actrice idéale pour jouer ce rôle d’héritière sans illusions, sans amour, et moins stupide que son mari. Excellente actrice de second rôle, elle me paraît surtout plus efficace en idiote et victime, notamment dans un film pour lequel elle avait participé au scénario : Le Signe de Vénus (tourné par Dino Risi quatre ans plus tôt et où elle était parfaite aux côtés de Sophia Loren). Difficile toutefois de trouver une actrice avec suffisamment de classe aristocratique et de second degré pour s’opposer à ce pitre de Sordi (la même année, Silvana Mangano prouvait qu’elle pouvait être crédible dans une comédie, La Grande Guerre ; et c’est sans doute Lea Massari qui aura été son meilleur pendant féminin dans Une vie difficile). Rendons néanmoins hommage à Franca Valeri qui vient de nous quitter (en août de l’année dernière), une semaine après avoir fêté ses cent ans.

Par toutes ses qualités et ses défauts, ou par les thèmes développés (Alfredo Sordi en homme cupide rejeté par la haute société), Le Veuf rappelle Il boom, de De Sica, tourné quatre ans après. C’est une constante dans la comédie italienne, ce n’est pas le tout de disposer de quelques-uns des meilleurs acteurs de comédie de l’histoire du cinéma, pour faire de grands films, il faut leur trouver des acteurs, plus vraisemblablement des actrices, capables de leur faire face. Les meilleures séquences du film, les plus amusantes, sont celles dans lesquelles Alberto Sordi fait, seul, le show. Cela fait d’excellentes comédies, mais ne fait pas culminer le film à la hauteur des grands chefs-d’œuvre de la comédie italienne. Ceux-ci parviennent presque toujours à proposer une dimension supplémentaire à la comédie. Qu’elle soit dramatique ou satirique.

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant :

Ou saisir un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel