C’est Lauren Bacall, ancienne camarade de Kirk Douglas dans une classe d’un cours de théâtre, qui aurait proposé le nom de l’acteur à la fossette pour ce rôle. Premier film, mais pas encore le rôle principal, et pas vraiment le type de personnages qu’il interprétera par la suite. Bref, ce n’est pas Douglas qui fait le film. Le reste de la distribution, c’est quelque chose. Barbara Stanwyck et Van Heflin. Heflin, pas vraiment beau avec ses yeux globuleux, mais on n’aime généralement pas les bellâtres. Avec un moche, on a toujours l’impression que derrière notre écran on va pouvoir partir avec la belle. Et puis, il y a Lizabeth Scott, dont les yeux, elle, paraissent tout aussi shootés que ceux de Lauren Bacall… Au scénario, ça envoie du lourd aussi avec Robert Rossen, réalisateur de L’Arnaqueur et de Sang et Or.

L’histoire sort de nulle part. Jamais vu un truc pareil. Bien sûr, c’est un polar, un film noir, mais ça ne respecte rien de ce qu’on voit dans les autres films du genre. Une référence, Œdipe roi ; l’hamartia (l’erreur initiale souvent placée bien avant l’intrigue) est commis très tôt et va conditionner comme à son habitude tout le reste du récit. Les protagonistes sont conscients des événements, au contraire de la pièce antique qui se dévoile petit à petit (enfin pas tous : il faut à l’origine un joli quiproquo sans lequel le film ne se ferait pas). Le même principe : on récolte les fruits parfois empoissonnés qu’on a semés tôt dans la vie. Une fois que votre destin est écrit, vous ne pouvez plus rien changer. Un principe contradictoire qui semble d’abord mettre en place des principes moraux, mais qui en baignant les personnages dans une sorte de fatalité immuable devient un argument contre l’existence du libre arbitre. Un retour aux dieux du déterminisme en quelque sorte. Raison ou pas, peu importe. Une tragédie où tout est déjà joué est un bon moyen de provoquer l’empathie du spectateur envers des personnages qui ne peuvent que constater autour d’eux le mouvement prédestiné des choses. Comme une mouche qui se sait condamnée et qui continue pourtant à chercher à échapper à son sort. Ce qui émeut, ce n’est pas la finalité, c’est la tentative, vaine, l’espérance, vaine, d’une liberté qui ne serait qu’un leurre.

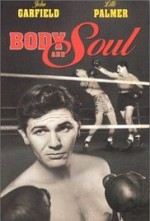

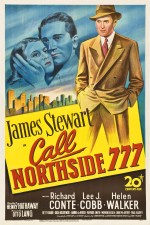

L’Emprise du crime, Lewis Milestone 1946 The Strange Love of Martha Ivers | Hal Wallis Productions

Je raconte en « deux » mots (attention tunnel spoilu, protection obligatoire).

Tout commence dans les années 20. Deux gosses de 13 ou 14 ans fuguent et sont vite rattrapés. La fille est la nièce d’une riche héritière de la ville ; le garçon, lui, un moins que rien. Les flics ramènent la fille chez sa tante, on fait connaissance avec son précepteur et surtout le fils de celui-ci qui a aidé à retrouver la fille en leur indiquant le lieu de sa cachette… On sent que c’est un petit con, un peu amoureux d’elle. La nièce dit à sa tante qu’elle la déteste, et file dans sa chambre. Dans la soirée, son ami se présente à la fenêtre. C’est le fils du précepteur qui ouvre. Dehors, un orage. L’électricité vient à manquer ; la grande maison se retrouve dans le noir. Le chat (que déteste la tante) s’échappe de la chambre ; la nièce demande à son ami d’aller le chercher. Il fait du bruit en descendant les escaliers : la tante vient voir ce qui se passe… Il se cache ; la lumière revient ; la tante voit le chat et tape sa crise ; la nièce descend, prend la canne de sa tante et… la tape violemment sur la tête. La bonne dame dégringole des escaliers, inanimée. « Parricide, parricide ! » Entre-temps, son ami avait profité de la confusion pour s’échapper de la maison. Le précepteur débarque et en voyant la nièce avec la canne dans la main comprend ce qu’il s’est passé. Il fait mine de ne pas comprendre, et ils mettent tous au point les mensonges qu’ils devront supporter toute leur vie : la tante a été tuée par un vagabond qui a pris la fuite.

Vingt ans plus tard. Un homme roule pépère sur les routes de je ne sais quel coin de la profonde Amérique. Un panneau : « Bienvenue à Iverstown ». Le nom du patelin lui semble familier. Surpris, choqué, il finit sa route dans un arbre… Pas de gros dégâts. Il lui faut maintenant faire réparer son auto. Très vite, on (nous, spectateurs) comprend qu’il s’agit du jeune ami de la nièce qui s’était échappé le soir du meurtre. Il n’avait pas prévu de s’arrêter dans cette ville qu’il avait connue autrefois et veut en profiter pour revoir un peu du pays. C’est Van Heflin.

Il fait la connaissance d’une jeune femme qui s’apprête à quitter la ville. Elle attend un taxi et craint d’arriver trop tard pour son train (qui doit l’amener loin, loin). Ils échangent des cigarettes. Heflin lui raconte comment il a atterri là. La fille, c’est Lizabeth Scott. Elle n’en dit pas beaucoup mais c’est quasi le coup de foudre. Heflin l’accompagne à la gare, mais elle arrive trop tard. Ils se rendent à l’hôtel et demandent des chambres adjacentes. Comme c’est intime.

La même nuit, le récit bascule, et on en arrive au couple Douglas-Stanwyck. Le fils du précepteur est devenu procureur et s’est marié à la riche héritière de feu « la tante qui n’aime pas les chats ». Les deux complices se sont mariés, c’est plus pratique quand son meilleur ami peut potentiellement devenir son plus proche ennemi… Quand on partage un secret inavouable autant se tenir compagnie en ayant l’autre à l’œil. Pas vraiment un mariage d’amour, mais un marquage à la culotte. Le ton est donné : Douglas, nouvellement nommé à je ne sais quel poste, a déserté la fête en son honneur et est venu se réfugier dans la vieille baraque d’autrefois. Il y vit encore avec sa femme. Et il est saoul, comme il le sera les trois quarts du temps. Sa femme lui fait une scène et blablabla…

Au matin, les flics se présentent à la chambre d’Heflin. Sa poule est partie en laissant un mot : elle ne souhaite plus partir et est allée revendre son billet… Elle va revenir qu’elle lui dit… Les flics lui annoncent qu’elle sort tout juste de prison. En liberté conditionnelle, elle devait absolument prendre ce train… Retour donc en case prison. Heflin sait que son ami d’enfance, le fils du précepteur, est désormais procureur. Il décide alors de lui rendre une petite visite pour qu’il fasse jouer son réseau pour que sa dulcinée puisse sortir de taule… Il le trouve dans son bureau à boire un ou deux verres : « Woah, 20 ans qu’on ne s’était pas vus ! » Stanwyck se pointe (c’est du cinéma, en réalité, on n’a jamais vu une femme rejoindre son mari au boulot). Grandes retrouvailles. Douglas voit se reformer le petit couple, ces jeunes amoureux qui voulaient quitter la ville autrefois. Douglas prétend vouloir l’aider, mais il sent du louche derrière tout ça. Il s’imagine, et sa femme partage son avis, que Heflin revient pour leur faire du chantage. (Nous, on sait bien que s’il n’est là, ce n’est que le fruit du hasard, mais avec deux fossettes, on voit mieux qu’avec une.)

C’est le point de départ. Je me tâte pour raconter le reste. Allez. Pour la route.

Stanwyck voudrait se rabibocher avec Heflin. Douglas qui a lancé les détectives privés pour en savoir plus sur son ancien ami, apprend que sa femme cherche à retenir son ancien amoureux dans la ville… Il profite de ce qu’Heflin lui ait demandé de faire sortir sa copine pour l’inciter à partir : il fait un deal avec elle. Elle accepte de jouer un rôle dans lequel Helfin croira s’être retrouvé embarqué dans une histoire de couple, Lizabeth étant mariée à un autre type… Je ne rentre pas dans les détails. On est au milieu du tunnel. Casse-croûte pour tout le monde.

Des flics déguisés en méchants garçons, travaillant pour Douglas, jouent leur rôle de méchants garçons. Heflin finit au bord de la route, en dehors de la ville, quelque peu amoché. Dans la bagarre, il arrache un insigne de policier qu’un méchant balourd cachait dans une poche (c’est malin ça, mais les dieux du déterminisme sont partout). Du coup, Heflin revient en ville, ayant compris qu’il y avait quelque chose de louche là-dessous (le louche est toujours un sacré trouble-fête). Il retrouve la fille, lui pardonne d’avoir participé à ce petit jeu, mais compte bien découvrir pourquoi Douglas veut tant qu’il quitte la ville. Il va les voir, et il comprend qu’ils pensent que sa présence en ville n’était pas du tout un hasard, sans dire pourquoi. Il se renseigne en ville pour savoir ce qui dans le passé aurait pu leur faire penser qu’il pourrait leur faire du chantage. Et il prend connaissance d’un procès, celui de l’assassin présumé de la tante de Stanwyck, dans lequel curieusement Douglas officiait. Il va voir Stanwyck et il n’a même pas besoin de la menacer pour qu’elle lui propose la moitié de ce qu’elle possède. Il ne fait qu’évoquer le procès, ça suffit… Heflin rentre à son hôtel où sa poupée l’attend, mais Stanwyck s’invite à la fête et voudrait discuter des modalités de leur arrangement… avec son homme. Ils passent la nuit dans les bois où ils aimaient se cacher enfant, et là, Stanwyck avoue avoir tué sa tante. Seul petit problème, Heflin n’était pas au courant et lui faire bien savoir… « Je m’étais enfui tout de suite, il faisait noir… » (c’est louche tout ça, mais passons). Stanwyck cherche alors à le tuer, mais comme dans les bons Hitchcock, la scène de meurtre se change en scène d’amour. Heflin, le grand paradoxe, et l’une des idées originales du film, c’est qu’il est un peu encore amoureux d’elle tout en l’étant aussi de sa poupée qui l’attend à l’hôtel (quand on n’a pas un coup dans le nez pour avoir un petit côté louche, ce sont les dieux du déterminisme qui vous font loucher).

La poupée l’a attendu toute la nuit et le voit arriver à l’aube, accompagnée par sa belle héritière… Gros bisous sur la bouche à la clé. Ça lui douche d’un coup tous les espoirs d’une vie meilleure, et elle est bonne pour une bonne crise de larmes. Heflin : « Ouch ! je me suis fait gauler, mais qu’est-ce que tu veux, l’homme a été fait ainsi : une seule bouche et un œil pour chaque femme qu’on aime… »

Douglas s’imagine tout un tas de choses en voyant sa femme découcher. Il appelle Heflin, non pas pour lui lancer un duel, mais c’est tout comme : « Viens chez moi, j’ai un truc à te dire (c’est plus facile si je veux te tuer) ».

Heflin ne refuse jamais une invitation à dîner. Douglas l’attend. Il est bourré. Quelques menaces, rien de bien méchant… jusqu’à ce qu’il se casse la gueule (il est bourré, je rappelle). Où ? Cruelle destinée ?… Dans l’escalier !

Inconscient, Douglas remue encore. La fossette a amorti le choc. Elle amoindrira moins Stanwyck qui demande à Heflin avec sa voix de fausset de finir le travail. Mais c’est lui le héros positif de notre tragédie, lui qui n’a rien à se reprocher. (Jugeons du fossé étroit qui sépare nos protagonistes.) Ceux tombés du côté de la vallée des méchants, ce sont eux, en tuant la tante. Alors, au lieu d’en finir avec lui au contraire Heflin-la-grenouille le soigne. Douglas se réveille et lui dit qu’il a peut-être laissé passer sa chance… Stanwyck les regarde papoter tous les deux comme des amoureux, puis leur met un feu sous le nez… On se dit qu’elle va hésiter sur qui tirer. Ça papote : « Elle voulait te laisser crever tout à l’heure » — « Je m’en fiche, à présent, c’est toi qu’elle tient en joue ». Heflin la défie de tirer, et il part. Le héros. Il les laisse à leurs emmerdes. Plus que jamais seuls, et ensemble dans leur mensonge et dans leur crime. La fatalité, on ne peut rien y faire. Quand on ne peut plus s’en tirer… On tire. Stanwyck appuie sur la détente de l’arme pointée sur elle. « Pan ! » Douglas tourne à son tour l’arme contre lui : « pan ! ». Heflin se retourne : bon débarras. Les dieux du déterminisme finissent toujours par faire mouche. Il peut rejoindre sa poule ; le destin l’appelle, lui, en dehors de la ville.