Film fascinant. Trop peut-être. Il y a un stade dans l’art, et en particulier dans le cinéma, où la fascination tue la fascination. Le xxᵉ siècle est le siècle du cinéma, mais aussi de l’intellectualisme prout-prout. Ou quand l’art se regarde le nombril, quand il se questionne sur lui-même, se structure en même temps qu’il se compose, se déstructure en même temps qu’il nous emmerde. L’essence même de l’art, c’est de s’adresser à un public, et la moindre des politesses, c’est de ne pas le plonger dans un tunnel d’ennui. Parce que oui, le spectacle est superbe, génial, et non sans intérêt… mais on s’emmerde !

(Et Dieu, que j’aime ça.)

Sérieusement ?

C’est intelligent, fascinant. La photo est superbe. Écran large, découpage rythmé, montage structuré, mise en scène et jeu contrôlés, voire un brin mystérieux pour éveiller un instant la curiosité. Tout ça serait digne d’un grand architecte, même si on ne demande pas à un film de jouer les « grands », mais de se mettre au service d’un sujet. Ma belle dinde, tu as de jolies plumes, tu te tortilles avec comme personne, mais j’attends de voir quand je t’aurai mordu les fesses. La viande, la chair, les formes, la sueur, les viscères, les méninges en charpie, les tripes lâchées à la figure pour le plaisir de s’en badigeonner le corps ! Il est là le plaisir du spectateur. S’enfiler de la pintade bien charnue, lui faire des enfants, la tromper, la retourner, la farcir, et toujours la mordre, encore et encore ! Quel plaisir peut-il y avoir à plonger ses dents, ou… ses doigts, dans un chariot de supermarché avec ses formes bauhausiennes répétitives, parallèles, tout en angles, en équerres ou en lignes droites ?

Bref, à défaut de nous nourrir, le film nous invite à nous frapper la tête contre les murs, sinon à chasser la moindre particule de poussière agglomérée dans les angles. Alors, allons-y.

(Prout-Prout)

Deux références — ou influences. D’abord, Orson Welles. Mise en scène retenue : Welles se servait des silhouettes hiératiques, verticales, pour exprimer une idée de rigidité mentale qu’il opposait aussitôt avec un environnement tourmenté, lui, fait de torsions, de mirages, de points de fuite tentaculaires. Ici, tout est rectiligne, la rigidité n’est pas dénoncée, et si elle est grossie, exagérée, c’est comme pour exprimer sa propre fascination à l’égard des pantins que sont finalement ces non-personnages. On oppose en quelque sorte, le jardin foisonnant et baroque à l’anglaise, au jardin géométrique à la française. Avec l’un, on se perd avec délice ; avec l’autre, on est fasciné et on cherche des yeux les formes oblongues qui reposeront nos yeux, les ombres qui se dévoileront avec tous leurs mystères. Même utilisation également de la voix off, signe de la volonté de construire un récit élaboré et jouer sur différents tableaux ; ou encore, le magnifique noir et blanc, tout en contraste, même si Resnais s’appuie moins sur les ombres que Welles.

Quant à la seconde influence, cette fois pour servir de référence à une œuvre postérieure, c’est Stanley Kubrick. Il serait intéressant de savoir s’il a vu le film en 1960, ce qu’il en a pensé, et s’il a influencé son travail. La lenteur, l’utilisation de la voix off, l’utilisation des espaces géométriques dans lesquels les personnages sont perdus comme dans un labyrinthe, le mystère d’une présence tourmentant les personnages, le même type de travelling dans de longs couloirs étroits, les mouvements de caméra ou les plans sur des détails du décor ou sur des personnages comme intégrés à ce décor, la révélation petit à petit d’un espace complexe à découvrir, mais qui se dévoile toujours moins à mesure qu’on en visite les recoins et les secrets, la profondeur de champ censée dévoiler les secrets de cet environnement et qui, finalement, plus on en voit, moins on s’y sent en sécurité (alors que Welles, s’il utilisait des décors de château par exemple, jouait la carte gothique, baroque, non sur la froideur d’un éclairage frontal qui nous dit que si une présence néfaste est présente, il faut la chercher ailleurs qu’à travers le regard : la menace en est d’autant plus effrayante si elle provient d’une dimension inconnue, autrement insaisissable).

Il m’arrive le matin sous la douche de m’imaginer barbu avec la tête de Kubrick, et je me demande, les années 60 maintenant bien mâchées, si je voue un culte secret à ce film au titre énigmatique. L’année dernière… à Marienbad. Marienbad, mon amour. Tu es rude et squelettique, tu as une colonne Louis-XVI à la place des hanches, le nez droit et les pieds plats, la frange au milieu bien alignée avec la raie du cul, le nombril et la bouche dans l’axe de l’étoile Polaire, un fil à plomb en guise de string, les seins plats et le sourire gonflé avec des lignes d’horizon, mais Marienbad, tape-moi sur les doigts s’il le faut, viens me frapper les fesses de ton implacable rigidité, parce que je ne te vois aucun défaut, et parce que je finirai bien par me laisser désagréger par tes formes si platement sensuelles sous leurs plissages sévères et dévots. Il suffit de t’embrasser, pour qu’une fois mouillés dans le tilleul, les morceaux impalpables de ton édifice, jusque-là indistincts, s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des cœurs, de la chair, des personnages consistants et reconnaissables, car tout cela qui prend forme et générosité, est sorti, ville et jardins, de ta fascinante rigidité. — Prout. Tu m’ennuies, mais tu me plonges dans un état inconnu qui ne m’apporte aucune preuve logique, sinon l’évidence de ta félicité, de ta réalité, devant laquelle les autres peuvent s’évanouir…

Bon, y a pas à dire, la Recherche, on n’en voit pas le bout, mais c’est tout de même mieux que le nouveau roman… Marienbad, l’exception, le petit plaisir délicieux, qui, isolé de la notion de sa cause, rend toutes les vicissitudes du nouveau roman indifférentes, son désastre littéraire inoffensif, ses brièvetés et ses froideurs illusoires, de la même manière qu’opère Hiroshima mon amour, en nous remplissant d’une essence précieuse, capable de nous faire cesser de nous sentir médiocres, contingents, mortels. Bref, il est temps que je m’arrête, les étranges vertus de ce breuvage ne semblent pas diminuer. L’Année dernière à Marienbad, c’est une madeleine de Welles à tremper dans du Kubrick : on est en face de quelque chose qui n’est pas encore, et que seule notre imagination peut réaliser, et faire entrer dans la lumière.

(Je me suis laissé imbiber telle une madeleine dans le tilleul, tel un morceau de papier dans son bol de porcelaine rempli de je ne sais quel breuvage exotique et euphorisant…)

Oust.

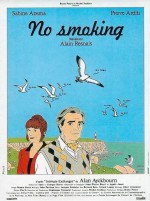

L’Année dernière à Marienbad, Alain Resnais (1961) | Cocinor, Terra Film, Cormoran Films

Année : 1993

Année : 1993