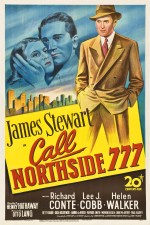

Anatomie d’un meurtre

Appelez Nord 777

Titre original : Call Northside 777

Année : 1948

Réalisation : Henry Hathaway

Avec : James Stewart, Richard Conte, Lee J. Cobb

Un nouveau film dont le thème est celui de l’injustice. C’est Hathaway qui s’y colle. Pas bête parce que les cinéastes de westerns (même s’il s’est frotté à tous les genres) mettent en scène le plus souvent les comportements primitifs qui amènent ce genre d’injustice (on le voit avec L’Étrange Incident de Wellman par exemple), bien plus que les films noirs qui sont le plus souvent immoraux, désabusés, ou au mieux distants, froids.

Bref, il s’agit d’une histoire vraie, et le film nous précise autant que possible que les lieux de tournage sont ceux où se sont réellement déroulés les faits. Ça donne un vrai côté réaliste au film, presque documentaire, mais c’est aussi son plus gros défaut (très à la mode à l’époque, voir le commentaire de The Naked City). Puisque le récit suit les traces d’événements qui se sont réellement passés, l’histoire n’est pas tendue, dense, comme on pourrait le faire dans un film où le seul but serait de divertir. Une reconstitution, donc, mais ça vaut le coup : les événements se suffisent à eux-mêmes.

On est au temps de la prohibition à Chicago. Loin des clichés véhiculés par Hollywood (on nous rapporte qu’il y a un meurtre par jour à cette époque, c’est plutôt raisonnable…). Un quartier fréquenté par la diaspora polonaise. Un speakeasy misérable, deux clients, dont un flic. Deux hommes arrivent et tuent le flic. On ne saura jamais qui étaient ces hommes. Les actualités de l’époque nous apprennent que deux suspects ont été arrêtés. Ils seront vite reconnus coupables… Dix ans passent et le directeur de la rédaction du Chicago Times s’interroge sur une annonce parue dans le journal : on propose 5 000 $ pour toute information concernant ce crime perpétré dix ans plus tôt. James Stewart est mandaté pour se renseigner, et il découvre que l’auteur de l’annonce n’est autre que la mère de l’homme reconnu coupable de ce crime. Il est d’abord surpris de voir une vieille dame, lavant le sol, misérable, proposer autant d’argent, mais elle lui dit qu’elle a mis tout ce temps pour réunir l’argent nécessaire pour déposer l’annonce dans le journal et avoir une chance d’innocenter son fils. Stewart est perplexe. Pour lui, l’homme a été reconnu du meurtre, il ne va pas chercher plus loin. Cependant, il en fait un article, centré sur la vieille mère polonaise obligée de travailler dur parce qu’elle a foi en son fils. L’article a un grand succès, si bien que son directeur lui demande d’approfondir la chose. Stewart s’exécute en traînant un peu les pieds, rencontre l’homme en prison, puis sa femme… À chaque fois, il se montre à la limite de l’insolence, notamment avec son ex-femme, qui s’est remariée à la demande de son mari. Mais le journaliste au fur et à mesure qu’il enquête et qu’il informe ses lecteurs de cette histoire, finit par croire en l’innocence de l’homme condamné dix ans plus tôt. Il décide d’approfondir l’enquête et découvre qu’on lui met des bâtons dans les roues et qu’à l’époque l’enquête a été bâclée…

On est loin des histoires glauques de détectives : Stewart connaît mal la loi, ne trouve rien d’utilisable par la justice… Tout repose en fait sur un détail de l’enquête : la femme qui tenait le bar à cette époque, et qui l’avait reconnu, lui mais aussi son ami, ne l’avait jamais rencontré avant la séance d’identification… Or, le Polonais dit qu’il l’avait vu plusieurs fois et donc qu’il était aisé pour elle de le reconnaître. Stewart parviendra finalement à retrouver cette femme, mais elle ne voudra pas changer son témoignage (sur quoi repose seule l’accusation) subissant des menaces sans doute, sans que jamais on ne sache le fin mot de l’histoire (c’est le problème du récit d’événements réels : on lance des pistes, mais on ne répond à aucune question). Au dernier moment, Stewart trouvera la preuve (une photo) qu’ils s’étaient bien rencontrés avant la séance d’identification. On libérera le prisonnier. Pour le reste on ne saura jamais rien de qui a tué ce policier, tout le sujet du film, c’était de voir un journaliste faire acquitter un innocent.

L’histoire était belle, significative, touchante, il fallait la raconter.

À noter que l’année suivante, Richard Conte et Lee J. Cobb se retrouveront dans l’excellent Les Bas-Fonds de Frisco.

James Stewart dans la bande annonce du film Call Northside 777 (Appelez Nord 777), Henry Hathaway 1948 | Twentieth Century Fox

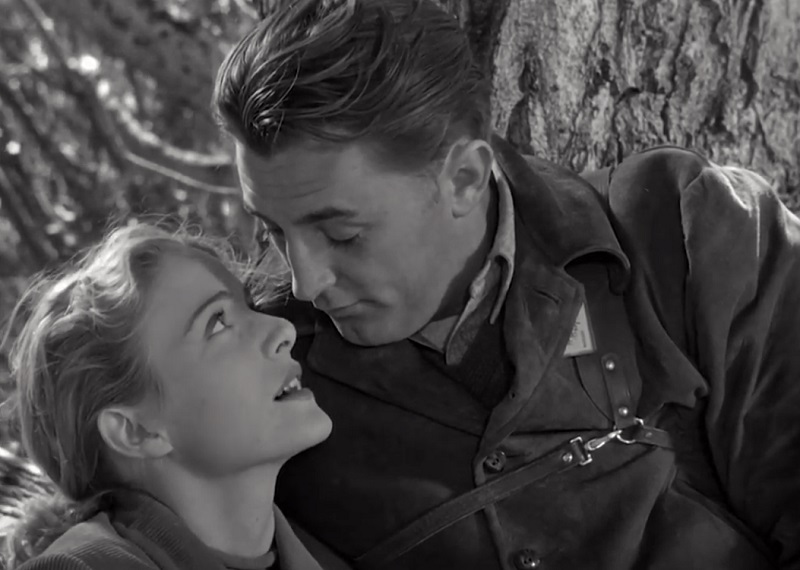

Lee J. Cobb, « at his best » dans la bande annonce du film Call Northside 777 (Appelez Nord 777), Henry Hathaway 1948 | Twentieth Century Fox

Sur La Saveur des goûts amers :

Année : 1941

Année : 1941