Principes d’évaporations moraux

Femmes libres

Titre original : Una donna libera

Année : 1954

Réalisation : Vittorio Cottafavi

Avec : Françoise Christophe, Pierre Cressoy, Gino Cervi

Remarquable petit drame, là encore, enfermé dans une bogue de noir, façon « flashback, comment j’en suis arrivé là ».

Ça ressemble quand même pas mal de mémoire aux Amants passionnés de David Lean tourné quatre ans avant. On a même droit aux séquences identiques sur terrasse avec vue sur un lac…

Au-delà de la copie (ou de la simple ressemblance), le petit drame bourgeois présenté est typique de ce qu’il se fait de mieux à l’époque pour décrire la condition de la femme et ses petits dilemmes. Être libre, indépendante, se couper de sa famille, renoncer au grand amour et au mariage, et puis « merde, je ne vais quand même pas finir jeune fille avec mes idées à la con… » et là, le retournement.

Ce qui est remarquable, c’est l’absence de jugement. Tous les personnages entament le film avec des principes, qui se heurtent souvent à ceux des autres ; et puis la vie, les circonstances les poussent à les changer ou à les contredire. Le plus symptomatique là-dedans, c’est bien le personnage du chef d’orchestre, coureur invétéré, qui initie la belle aux “joies” de l’indépendance, mais qui, on le comprend grâce au tableau qu’il garde précieusement chez lui, ne l’a jamais oubliée et n’aura finalement jamais aimé qu’elle malgré ce qu’il pourrait avouer. Il y a ce qu’on dit et voudrait montrer de soi, la volonté de suivre certains principes moraux, et ce que finalement on ressent. Jolis dilemmes intérieurs. Les idéaux, c’est bien beau (tous les idéaux, pas seulement ceux exposés dans le film et opposant les personnages), mais le cœur a ses raisons… Les circonstances, parfois, aussi, décident à notre place.

Le film décrit également assez bien la différence homme/femme dans leur approche du travail et de la vie sentimentale de cette époque : les hommes sont présentés comme pragmatiques en amour (ils vont droit au but et savent ce qu’ils font, quels que soient leurs principes — les deux hommes qui s’opposent ici, l’amant invétéré et le mari traditionnel — se retrouvent au moins là-dessus) alors qu’ils sont plus “romantiques” au travail (ils semblent accepter la part irrationnelle et aléatoire de leur occupation professionnelle, et cela semble bien alimenter leur envie d’aller de l’avant) ; les femmes semblent au contraire plus raisonnables au travail (ça implique une certaine docilité et un respect des règles et de la hiérarchie, une absence apparente d’ambition) et plus idéalistes (ou naïves, manipulables, romantiques) en amour. Le constat est le même que dans de nombreux films : quoi qu’il arrive la femme est toujours perdante (c’est le point commun de tous ces films tournés à la même époque et sur tous les continents). D’où la tragédie, et le passage à l’acte brutal. Rien de féministe pour autant. Pas d’idéologie crétine, puisqu’on ne juge pas dans une œuvre réussie, on n’affirme rien : le constat d’abord, au spectateur ensuite d’en tirer les conclusions. Le constat, déjà bien difficile à appréhender et à illustrer, c’est bien suffisant, ce que les histoires parviennent parfois à faire. Le spectateur, s’il ne s’est pas encore forgé des idées préconçues et grossières, fera le reste, au point même de prêter à l’auteur des intentions qu’il n’a jamais cherché à exprimer (et pour cause, si seul le constat se transmet dans une œuvre réussie).

Une femme a (encore) tué…

Le film ne cesse de casser les certitudes des personnages, et donc des nôtres, s’interdit les facilités et comme toutes les meilleures œuvres pousse à la prise de conscience d’une complexité qui nous dépasse. Des dilemmes impossibles à résoudre, des fausses évidences, le danger des réponses toutes faites… Si ces personnages ne cessent de se contredire, s’ils évoluent au point de renier leurs principes moraux passés, c’est bien qu’aucune certitude n’est possible. Face à l’inconfort de la vie et de ses expériences parfois traumatisantes, on ne fait que s’adapter. Les principes finissent toujours par fléchir.

Il y a des fables qui tendent à réduire le monde en simples devinettes faciles à comprendre et qui nous trompent, et il y en a d’autres qui nous ouvrent les yeux sur la complexité des choses, et nous poussent ainsi à l’humilité, la compréhension, la tolérance. Même un petit mélo (le film est toutefois reconnu comme étant un des « cent meilleurs films italiens ») peut y arriver.

Peut-être le meilleur Cottafavi.

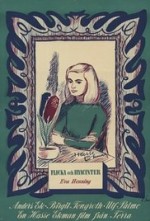

Jolie affiche française avec laquelle on sent bien l’influence noire :

Femmes libres, Vittorio Cottafavi 1954 Una donna libera | Romana Film, Société Nouvelle de Cinématographie

Année : 1952

Année : 1952

Année :

Année :