Coming (out) of age film

Le Ciel partagé

Titre original : Der geteilte Himmel

Année : 1964

Réalisation : Konrad Wolf

Avec : Renate Blume, Eberhard Esche, Hans Hardt-Hardtloff

Le ciel se compose donc de deux entités distinctes et irréconciliables : le fond et la forme. La forme me séduit assez : la photographie et le montage rappellent ce qui pouvait se produire à la même époque au Japon (Masumura vient assez rapidement à l’esprit, mais allez savoir pourquoi le film m’a surtout fait penser à Je n’oublie pas cette nuit, de Kôzaburô Yoshimura). Chaque plan est en recherche d’un aspect esthétique fort ; le montage propose constamment des effets pas trop tape-à-l’œil ; la narration imbrique divers procédés bons en bouche pour marquer l’héritage romanesque du film. Pour ce qui est du fond, en revanche…

Certes, le cinéma devrait toujours présenter à l’écran des histoires de femmes de vingt ans. Quoi d’autre ? Reste qu’il faudrait que ces jeunes femmes soient autre chose que de gentilles petites filles dociles et inactives.

Arrivés à un certain niveau formel (dramaturgique, esthétique, narratif), les films nous séduisent sans doute plus à travers les sujets qu’ils abordent. Les films de jeunes femmes de vingt ans m’attirent plus que d’autres pour deux raisons. D’abord, en tant qu’hétérosexuel strict, je pourrais regarder des femmes de vingt ans pendant des heures. Dans la vraie vie, on se garde bien de les dévisager (enfin, pas toujours : pas plus tard qu’il y a dix jours, je dévisage l’une d’entre elles en revenant au bercail après une séance de cinéma, je m’attarde sur son joli visage à un feu rouge ; la demoiselle doit sentir mon regard pervers posé sur elle alors qu’elle papotait avec une amie, et ses yeux inquisiteurs viennent longuement se fixer sur les miens : « Il ne faut pas faire ça, monsieur, vous faites peur aux personnages de cinéma » ; après ça, ne vous étonnez pas qu’elles refusent d’apparaître à l’écran et que les cinéastes préfèrent raconter les soucis bourgeois de leurs potes). Au cinéma, m’émerveiller de l’expression des jeunes femmes découvrant le monde, je ne vais pas m’en gêner. Le cinéma pourrait uniquement porter sur des sujets de jeunes femmes de vingt ans (à l’usine, aux études, aux fourneaux, dans les champs, en manifestations, peu importe), que je m’en contenterais sans mal. Ensuite, chaque spectateur possède probablement un genre attribuable en fonction de son caractère secret. J’aime les femmes, mais j’ai aussi le côté fleur-bleu d’une autre époque.

En revanche (et voilà le hic), à l’écran, j’ai en horreur les petites filles à papa, les filles dociles et spectatrices des initiatives des autres. Une réplique du film résume à elle seule ma détestation pour ces femmes au cinéma : « Il y a un an, je l’aurais suivi n’importe où. » Vous êtes une femme, vous êtes propulsée au centre d’une histoire (écrite par une femme) et ce qui illustre le mieux votre sentiment nostalgique en regardant en arrière, c’est votre rapport à l’homme que vous avez quitté. On aura connu des femmes plus indépendantes.

Voilà le caractère de Rita. Un personnage typique du bloc de l’Est. Au premier abord, éduquée, émancipée, la jeune femme s’intègre en réalité parfaitement au modèle de la famille traditionnelle et patriarcale. Étonnement, les films proposés par la Nouvelle Vague paraissent peut-être moins féministes parce qu’ils sont surtout réalisés par des hommes (et des goujats), mais il transparaît de ce monde bien plus d’émancipation et d’indépendance que dans des sociétés de l’Est dans lesquelles les femmes restent des bonnes petites bourgeoises assujetties à leur mari… Camarades, il ne suffit pas de montrer des ingénieurs femmes, des ouvrières, des cheffes… si, dans le cadre familial et sentimental, elles redeviennent de petites filles dociles suspendues aux décisions des hommes, ça travestit un peu l’idée d’une émancipation des femmes ! Réveille-toi, camarade ! (La mère du personnage masculin illustre d’ailleurs le même asservissement au mâle de la maison : le père, ancien nazi, tape sur la table, que dit la mère à son fils ? D’être gentil avec lui. Commentaire en bas de la vidéo YouTube d’Étienne de La Boétie : « Je vous l’avais bien dit ! » Cela pourrait être anecdotique si le personnage féminin réagissait face à l’expression de l’ordre bourgeois et patriarcal. Mais elle ne fait rien, comme toujours, résignée, apathique, indifférente.)

Eh oui, ces personnages récurrents dans le cinéma de l’Est (j’avais apprécié Karla en revanche, allez savoir pourquoi ; peut-être parce qu’elle y montrait une force émancipatrice plus affirmée) insupportent. Paradoxalement, devant la caméra d’un autre homme à femmes (et goujat notoire) comme Bergman, ses personnages féminins ne présentent jamais la même docilité. Eux sont perpétuellement en révolte, en souffrance et en lutte contre leurs pairs, les hommes. Elles refusent l’ordre établi et sont assez souvent, comme c’était probablement déjà le cas dans la société suédoise (en tout cas plus que partout ailleurs), les égales des hommes.

Chacun pourra donc confirmer, à tous les âges de la vie, que son cœur a toujours vingt ans. Les spectateurs suivent la même logique : les vieux pervers qui lâchent en coin des regards aux jeunes filles dans la rue (et tous les autres) ont toujours leur cœur de vingt ans. Mais leur genre ne correspond ensuite pas forcément à leur genre naturel (leur sensibilité peut parfois aussi porter sur des sujets ou des mondes qui leur sont exotiques). Je dois donc posséder l’âme d’une lesbienne attirée spécifiquement par les personnages féminins (de vingt ans) : étant moi-même un peu docile et fragile, à peine émancipée, je m’identifie toujours mieux aux personnages féminins volontaires, voire rebelles…, à l’opposé donc de ce que je suis (parce que je suis une spectatrice obéissante, une suiveuse, qui aurait pu « suivre mon personnage féminin préféré jusqu’au bout du monde »). Rita me ressemble. Elle est belle (forcément), elle a vingt ans (oui, c’est moi), et elle suit son homme (lesbienne, je suis ma femme). C’est pour ça qu’elle m’indiffère. Elle me ressemble trop. Qui voudrait flirter avec soi-même au cinéma ? On ne s’identifie qu’avec le personnage que l’on aurait espéré être, pas avec celui que l’on est déjà. « Mademoiselle, vous êtes une suiveuse. » « Oui, bon, ça va… Être une femme libérée, tu sais, c’est pas si facile… »

Voilà, sachez-le. Chacun possède un genre au cinéma et il peut différer de celui que vous avez dans la tête ou sous la ceinture. (Comme si ce n’était pas déjà assez compliqué.) Et que tout le monde se rassure : mon psychologue va bien. Mais j’insiste : ne vous étonnez pas si dans quelques semaines vous voyez poper un nouvel article sur ce blog. « Vous aussi découvrez votre vrai moi de spectateur/spectatrice : faites le test ! Mâle ou femelle ? ».

Bref, la vie de Rita est si peu trépidante que l’on se perd à s’accrocher à quelques détails futiles du film qui illustrent au moins l’air du temps. Le cinéma devrait toujours proposer des histoires de femmes de vingt ans à l’écran… et l’on y évoque ici Brigitte Bardot : les cheminots se repassent une de ses photos. B.B a beau être éternelle et encore de ce monde, on ne la remerciera jamais assez de fermer sa gueule depuis qu’elle a passé l’âge de clouer la nôtre. En voilà une autre femme docile. En dehors du Mépris (dans lequel elle est parfaitement soumise), j’aurais plutôt tendance à penser qu’elle appartient au cinéma de papa dans lesquelles les femmes doivent rester des petites créatures capables de satisfaire à la volonté des hommes (et oui, dans le Vadim, elle n’apporte rien de particulièrement révolutionnaire). Ce n’est donc pas si étonnant que l’on s’y échangeait ses photos dans le bloc de l’Est tant leurs films, parfois, tout en mettant volontiers des rôles féminins à l’écran, reproduisaient les schémas patriarcaux de « filles à papa ». La révolution du bout du rouge à lèvres. Les faux cils et les marteaux. Les femmes peuvent participer à la révolution si cela permet aux usines ou aux ateliers d’augmenter la cadence. À la maison, c’est toujours papa qui commande. Le monde serait une table de poker, ces femmes se contenteraient de dire « je suis ».

Je pense docilement, donc je suis.

Autre détail futile, mais pas moins évocateur d’une époque : les Soviétiques qui envoient le premier homme dans l’espace (Laïka est invisibilisée, forcément). L’information jaillit d’un coup, comme ça, au milieu d’un champ lors d’un test de locomotive. Et ce décalage fugace, presque impressionniste dans un film qui ne nous impressionne guère plus beaucoup au stade où il est lancé, entre cette information et ce qui apparaît à l’écran fait voir soudain cet événement historique sous un nouvel angle. Elle nous apparaît non plus à l’aune d’une compétitivité entre l’Est et l’Ouest, mais à la lumière du bond technologique qu’avait connu l’Union soviétique en moins de vingt ans. (Même les bonds, pour me faire de l’œil, doivent avoir vingt ans.) La Corée du Sud (et à un degré moindre la Chine) connaîtra la même explosion ingénierique : les deux pays sont passés en moins d’une génération à des sociétés paysannes (tracteurs à vapeur, famines récurrentes) à des leaders technologiques mondiaux… En 1941, tu disposes de trois tracteurs quatre étoiles et de deux locomotives au point que les États-Unis te viennent en aide pour botter le cul du Reich, et en 1960, tu lances la conquête spatiale. Au scrabble de l’histoire, le kolkhoze gagne la première manche…

Seul éclair salvateur dans ce Ciel partagé : les mots que répète Manfred à sa muse en guise de leitmotiv amoureux. Sa « nymphe brune », il l’honore deux ou trois fois avec la nostalgie d’un homme qui a déjà perdu celle qu’il aime et qui revient revisiter son amour d’autrefois depuis le futur pour lui rappeler combien elle lui manque. Aucun homme ne parle ainsi, sinon en rêve ou dans les romans à l’eau de rose, à la femme qu’il aime. Et mon petit cœur féminin doit aimer ça, les hommes qui savent parler aux femmes comme dans les livres. Aucun personnage, moi, ne m’a jamais parlé ainsi. Oh ! non, ce n’est pas ça, je suis une mouette.

Allez, rideau de fer, je suis toute nue.

Le Ciel partagé, Konrad Wolf (1964) Der geteilte Himmel | DEFA-Studio für Spielfilme

Sur La Saveur des goûts amers :

Top des films avec des femmes indépendantes ou célibataires (non inclus)

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant :

Ou saisir un montant personnalisé :

Merci. (Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

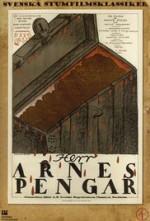

Année : 1919

Année : 1919