Adieu, je reste…

Titre original : The Goodbye Girl

Année : 1977

Réalisation : Herbert Ross

Avec : Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Quinn Cummings

Le film est relativement peu connu en France. Quelques hypothèses à cela. Malgré la présence de Richard Dreyfuss, supposons que l’acteur n’avait alors pas le statut de stars que d’autres acteurs du Nouvel Hollywood pouvaient avoir dans les années 70. Politique des auteurs sans doute aussi. Proposer au public français une comédie romantique à une époque où l’on n’en fait plus de qualité depuis une quinzaine d’années parce que c’est un genre qui, comme le western, représente le vieux Hollywood, n’a rien d’évident. Et le voir, dix, vingt ans ou quarante ans après, le fait passer pour une de ces comédies romantiques de second plan qui ont fait florès dans les années 80 et 90. On peut supposer aussi que Annie Hall, sorti la même année, qui adoptait certains usages identiques permettant de renouveler le genre et qui a lancé une série de films de Woody Allen avec Diane Keaton (puis avec Mia Farrow) dans une logique purement auteuriste, a pris toute la place disponible et éclipsé ce film gentiment primé à l’époque.

Sans crier pour autant au chef-d’œuvre, remarquons cependant qu’il possède plus de qualités que les films du genre qui réapparaîtront bientôt dans les décennies suivantes. La comédie romantique du vieux Hollywood s’en est allée sans doute avec Audrey Hepburn. L’industrie se devait de trouver une manière de remplacer la sophistication de l’actrice, si bien assortie aux décors de studio ou aux extérieurs élégants un peu factices. Et comme souvent quand Hollywood est en panne d’inspiration, c’est New York qui lui montre la voie (comme pour Annie Hall du reste). Le Nouvel Hollywood dictait désormais de nouveaux usages dans les autres genres abordés, autrefois mineurs, du cinéma : il a donné ses lettres de noblesse (la série A) aux thrillers (paranoïaques ou psychologiques), aux films sur la mafia (Al Pacino est cité dans le film), aux films d’horreur (L’Exorciste est également cité). Il fallait donc bien que ces techniques s’imposent à d’autres genres du vieux Hollywood. En cette année 1977, Scorsese, s’essaie à la comédie musicale avec New York New York, comme John Badham avec La Fièvre du samedi soir ; De Palma ou Bob Fosse (un spécialiste du genre à l’écran comme à la scène, comme Herbert Ross) avaient déjà présenté leur version renouvelée du genre. Et bien sûr, c’est l’année où George Lucas sonne la fin de la morosité et propose un remède au choc pétrolier : l’énergie abondante de la Force, dans La Guerre des étoiles, qui fait passer la « science-fiction », ou plutôt le cinéma de l’imaginaire, en première division.

The Goodbye Girl a tout de la comédie romantique new-yorkaise lointainement inspirée des films des années 30, ou plus vraisemblablement de celles des décennies suivantes écrites et réalisées par Billy Wilder ou pour Lucille Ball (on n’y trouve aucun élément « screwball »). Un risque : car on pourrait supposer qu’une adaptation à la manière du « Nouvel Hollywood » aille plutôt chercher du côté de l’impertinence screwball, voire pré-Code. C’est bien le conformisme des années suivantes et l’insistance à recopier les vieilles recettes d’hier quand le cinéma évoluait partout ailleurs qui ont plongé les studios dans la crise. Ces studios au cours des années 60 avaient produit d’épouvantables comédies, et parmi elles beaucoup d’adaptations de Broadway. L’auteur de ce Goodby Girl, Neil Simon, en avait écrit une poignée : Pieds nus dans le parc, Le renard s’évade à 3 heures, Drôle de couple ou encore Sweet Charity.

Herbet Ross s’applique donc à bien échapper à l’effet « studio » malgré une majorité de séquences filmées en intérieur. New York est la ville qui a été la plus représentée depuis dix ans à l’écran et le tournant enfin amorcé par la production américaine, et cela est passé avant tout en filmant la rue. « New York Herald Tribune ! » Et malgré des moyens que l’on devine limités mais inspirés des nouveaux usages, cela fonctionne. Parfois chaotiquement (il semble avoir été difficile de capter le son dans certaines séquences et les acteurs ont probablement dû parfois repasser par de la postsynchronisation), mais cela fonctionne. La comédie sort enfin des studios et se rapproche d’une forme plus réaliste de cinéma (finies également les images saturées et acidulées, conséquences des tournages aux techniques proches de la publicité). La présence de Richard Dreyfuss illustre d’ailleurs cette volonté de s’approprier jusqu’aux acteurs de cette nouvelle génération pour retrouver une fraîcheur perdue depuis longtemps.

J’aurais quelques réticences concernant peut-être l’usage de la musique : trop directive, trop invasive, et encore trop attachée aux codes d’hier (malheureusement, la « rom-com » reprendra bientôt ces codes, adaptés, dans le pire des productions futures ; Herbert Ross participera à ce mouvement en réalisant, dans un registre, certes, plus « musique populaire », Footloose). Jusqu’aux deux tiers du film, cela pouvait encore passer, mais la dernière partie, quand les violons sont de sortie pour souligner ce que l’on voit déjà à l’écran, on a envie de tout casser. Les violons sont d’autant moins nécessaires qu’on sait depuis le début du film que cette rencontre s’achèvera par une histoire d’amour. S’attarder vingt minutes sur une situation établie dans laquelle le seul enjeu du récit consiste à forcer un faux suspense concernant le départ ou non du personnage masculin, certes, c’est précisément le sujet du film, mais on pouvait le traiter autrement : par la nostalgie, le drame, la tristesse ou le burlesque. Ce que l’histoire ne parvenait pas à faire, c’était à la musique de le proposer : prendre une autre voie qui ne soit pas nécessairement celle attendue et définie à l’entame du film… Surprendre le spectateur avec ce qu’on lui avait promis, voilà un des principes du récit qui ne se dément pas depuis les Grecs. Sans quoi, le ton sur ton et le mièvre s’invitent inéluctablement à la fête.

La faute d’un tel dénouement raté ne peut pas être imputée qu’à la présence trop marquée de la musique, mais aussi à la faiblesse de l’histoire. Un finale raté peut anéantir un film. Une fois que la romance commence enfin, Neil Simon semble avoir oublié les leçons des comédies de remariage : s’il ne voulait pas finir son film au premier baiser, il aurait dû insister sur la comédie et non sur le romantisme. La séquence du réveil avec la gamine qui boude et la mère qui partage ses inquiétudes plombe le rythme du film au moment où au contraire il devrait atteindre son plafond. C’est aussi à ce moment que le personnage féminin aurait dû reprendre le lead. Peut-être n’aurait-elle dû d’ailleurs jamais le perdre. À quoi bon la montrer inquiète alors que la contrariété poussant le départ de son amoureux viendra de toute façon réveiller ses angoisses ? Or, Richard Dreyfuss en impose tellement par rapport à Marsha Mason qu’aucun ajustement ne viendra régler cette lacune. L’actrice se fait même assez souvent voler la vedette par sa cadette (l’excellent travail de la jeune actrice permet de donner au film une partie de sa singularité ; une singularité qui faisait le sel par exemple de Mon mari le patron, de Gregory La Cava en 1935).

Mais ne soyons pas si durs. Ce n’est pas si mal pour une comédie romantique perdue dans un désert. L’époque n’avait plus produit de bonnes comédies romantiques depuis des lustres, c’est-à-dire depuis la crise des studios dans les années 60 et depuis l’avènement du Nouvel Hollywood (qui était avant tout une révolution à dominance masculine, « italienne », violente et motorisée). Cette possibilité, ou ce retour de la comédie romantique, annonce un nouveau tournant : après ces ajustements techniques et formels, après le renouvellement des talents, Hollywood va pouvoir retomber dans ses travers commerciaux. Bienvenue dans les années fric, les années 80.

Richard Dreyfuss, entre deux films tournés pour Steven Spielberg, recevra une statuette bien méritée pour sa performance. Le cinéaste n’aurait jamais dû se séparer de son « Antoine Doinel ». Dreyfuss permettait à Spielberg d’avoir encore un pied dans l’esprit « auteuriste » du Nouvel Hollywood lors de cette nouvelle ère. Je le dirai encore et toujours : la jonction parfaite entre ces deux mondes se situe pour moi au moment de Rencontres du troisième type.

1977, année durant laquelle les étoiles éclipsent définitivement les éphémères aspirations et teintes sociales, politiques, sombres du Nouvel Hollywood.

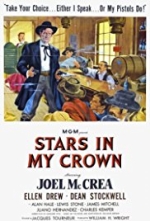

Adieu, je reste…, Herbert Ross 1977 The Goodbye Girl | Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Rastar Pictures

Sur La Saveur des goûts amers :

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

Année : 1933

Année : 1933

Année :

Année :

Année : 1940

Année : 1940

Année : 1937

Année : 1937