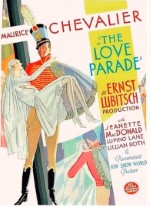

Parade d’amour

Titre original : Love Parade

Année : 1929

Réalisation : Ernst Lubitsch

Avec : Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald, Lupino Lane, Lillian Roth

Peut-être le premier film entièrement parlant parfaitement abouti. Une qualité suffisante pour donner le ton à dix ans de comédies musicales et de screwball comedies (en particulier la comédie de remariage).

La même année, Hallelujah de King Vidor peut encore intégrer des aspects de « feu » le cinéma muet. Ainsi, l’un donne le ton pour la suite ; l’autre est une singularité « champêtre » et populaire au milieu de productions en studio, dédiées au public blanc. Le reste des productions est encore massivement muet : L’Isolé et La Femme au corbeau, de Frank Borzage, Queen Kelly, d’Erich von Stroheim. Et la Paramount compte sur le parlant et la scène de Broadway pour faire face à la crise : les Marx Brothers apparaissent pour la première fois dans le « all talking-singing musical comedy hit » Noix de coco. Et le premier Broadway Melody de la franchise est un désastre pour la MGM parce que si un « talking movie » se doit d’être musical, Harry Beaumont n’a aucune idée de comment réaliser un film sonore. Ce qui paraît aujourd’hui évident ne l’était pas. Sauf peut-être quand on regardait l’efficacité déjà bien aboutie et la transparence des réalisations des films burlesques (c’est d’ailleurs un peu eux, déjà, avec Chaplin, qui avaient dicté les codes). On peut retrouver certains de mes commentaires concernant ce passage délicat du cinéma muet au cinéma parlant à travers cette étiquette.

La technique au point, c’est une chose de faire appel au music-hall, comptant un certain nombre de codes en commun avec le cinéma burlesque (si Groucho Marx peut se permettre les regards caméra — l’équivalent d’un aparté sur la scène —, c’est que le burlesque l’autorisait, comme chez Laurel et Hardy), c’en est une autre d’oser adapter à l’écran le style de l’opérette. Si les séquences dialoguées à l’écran offre une expérience nouvelle aux spectateurs et réclament un coup à prendre pour les metteurs en scène (surtout au niveau du rythme ; le cinéma muet mêlait déjà des champs-contrechamps tout en ayant recours aux répliques sur « carton »), rien ne dit que la spécificité de l’opérette qui est de passer tout à coup au chant soit adaptée à ce nouveau cinéma sonore.

Après tout, le cinéma n’avait eu de cesse depuis vingt ans de prendre ses distances avec tout ce qui ressemblait de près ou de loin au théâtre.

Ce sont de nouveaux codes qui doivent émerger. L’opérette se rapproche effectivement du théâtre, voire de l’opéra, s’impose alors une évidence : alors qu’une partie de l’efficacité du cinéma reposait depuis quinze ans sur le montage, sur le montage alterné plus spécifiquement, avec une opérette, on en revient à des séquences inspirées de la scène avec ses entrées et ses sorties. Quel retour en arrière ! (Même si tout l’art consistera aussi à intégrer des éléments de montage alterné pour casser le ronron de l’espace-temps hérité du théâtre.)

Le cinéma muet était en 1929 à l’apogée de son art avec cette capacité à structurer le temps et l’espace à la manière presque désormais de la littérature. Certains pouvaient même rêver de voir ce langage imposer une forme de communication universelle ! Un petit homme avec une moustache rectangulaire allait-il réunir la planète après la boucherie de la Grande Guerre ?… Non. Chaplin s’accrochera encore un certain temps au muet (même si ses films n’ont en réalité jamais été spécifiquement « muet ») et un autre petit homme avec une moustache ridicule rêvera de répondre à sa manière à la Première Guerre mondiale… (En en faisant une seconde.)

Seul le cinéma burlesque obéissait donc encore à ces principes d’un langage théâtral. Et c’est peut-être parce que Lubitsch vient de cette culture qu’il a compris le potentiel d’un retour à un cinéma moins basé sur le montage, plus parlant, plus chanté, dans lequel le quatrième mur pouvait être allègrement traversé (ironiquement, on en reviendrait même au temps des Grecs quand un chœur ou un coryphée pouvaient ponctuer « l’action »). L’opérette sera crédible avec ses passages incessants entre parlant et chant parce qu’elle l’a toujours été sur scène.

Les bons mots, les froufrous et les moulures au plafond vont remplacer les décors pompiers, les surimpressions et les mouvements sophistiqués de caméra. L’âge d’or du cinéma classique à Hollywood est lancé. Et paradoxalement, Broadway lui servira de source principale.

La réalisation de Lubitsch passe par une grande simplicité. Comme certains acteurs du muet ont très vite montré leurs limites à l’arrivée du son, j’ai déjà évoqué ici certaines difficultés de certains réalisateurs à trouver le bon angle et la bonne distance avec les nouveaux usages, plus simples, plus directs, du cinéma sonore (je renvoie une nouvelle fois à cette étiquette).

Lubitsch a compris tout de suite de quoi « il en retournait ». Mais se contenter de quelques champs-contrechamps ou de panoramiques d’accompagnement en plans rapprochés ne vous aidera pas pour autant à réaliser un bon film : hé oui, désormais, ces satanés acteurs, il va falloir les diriger !

Fini la pantomime ! fini les répétitions ou les temps morts qu’on arrive à récupérer au montage ou en foutant un carton ! Les acteurs doivent non seulement trouver le ton juste, comprendre la situation, adopter les mimiques adéquates, être à l’écoute de leur partenaire, trouver un volume sonore adapté au cinéma. Tout cela ne s’improvise pas. Tricher avec des astuces du cinéma muet ? N’y passez pas, la voix trahira les mauvais acteurs, quoi que vous puissiez inventer pour les diriger ou tromper le public.

Pour une opérette comme celle-ci, c’est des semaines de répétitions. Cinéma ou pas, on ne peut pas se reposer sur la possibilité du montage pour diriger en direct un acteur, couper, et refaire. Champs-contrechamps ou pas, il faut respecter un certain rythme, une continuité temporelle et de ton. Plus difficile encore, il faut inventer tout un travail visuel de sous-texte que seuls les acteurs de théâtre (ou de music-hall) sont capables d’offrir (tout en l’adaptant à la distance de la caméra). On chante, on parle, mais plus étonnant déjà : on murmure, on parle naturellement. La révolution n’est pas « parlante », elle est « murmurante » !

Imaginez l’effet sur le public d’un Français qui lui murmure aux oreilles ! » Oh, Maurice ! Oui, Maurice ! Susurre-moi encore ces mots doux, ces mots de tous les jours et ça m’fait quelque chose… » (Wrong track.)

L’année suivante, la MGM assurera la publicité du premier film parlant avec Greta Garbo avec le slogan « Garbo talks ». La Paramount aurait tout aussi bien pu lancer l’ère des comédies musicales avec le slogan « His name is Maurice. He sings, he oui-spurs! ». Des murmures qui sont autant d’éperons dans le cœur de ces dames… « Touché! »

« Oui-oui. »

Plus que jamais, celui qui dirige cela doit connaître le travail avec les acteurs… de théâtre. Et un peu comme chez Shakespeare, la trame romanesque principale se trouve rehaussée et mise en relief par une seconde : celle des domestiques. Si le jeu entre Maurice Chevalier et Jeanette MacDonald se révèle typique de l’opérette, avec une pointe de théâtre de boulevard, le jeu des deux domestiques, en revanche, relève bien plus du music-hall dans un mélange typique, cette fois, du Broadway des revues de Ziegfeld, supervisées et théorisées par Ned Waybur.

La spécificité de ce duo de domestiques (rappelant le couple Béatrice/Bénédict de Beaucoup de bruit pour rien dans sa manière d’imiter le couple principal de la pièce), c’est qu’il allie techniques de danse, humour et acrobatie. Le couple présente une différence de taille, en faveur de la domestique, et cela ajoute au ridicule de leurs silhouettes quand elles s’animent. Maintenant que Hollywood se tourne vers le sonore, c’est tout naturellement qu’il pillera les usages de la scène de Broadway. Dans beaucoup de comédies musicales à venir, on retrouvera ce principe, l’alliance de l’humour et du glamour. La comédie musicale intégrera soit des éléments burlesques (et acrobatiques), soit des éléments de danse de salon (soit les deux). Les deux personnages principaux, de leur côté, ne dansent pas comme plus tard Astaire et Rogers pour la RKO, mais ils auraient pu. Eux restent dans le registre de l’opérette.

Pour ce qui est du fond de l’affaire (l’histoire), la première séquence est un bijou ; les premiers échanges entre les deux futurs époux royaux prolongent un peu le plaisir ; la suite s’essouffle vite, et la fin est consternante. En épousant la reine, le futur prince consort accepte de se mettre à ses ordres. Plutôt progressiste, pourrait-on penser. Mais le prince s’ennuie et veut bientôt reprendre les « reines » du couple. Et la reine cède. C’est maintenant lui qui commandera.

Parade d’amour, Ernst Lubitsch 1929 The Love Parade | Paramount

Sur La Saveur des goûts amers :

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel