Elle et Lui, Elle et Lui : un comparatif

Réalisation : Leo McCarey Avec : Irene Dunne, Charles Boyer & Cary Grant, Deborah Kerr — TOP FILMS — |

Quelques inflations notables en presque vingt ans : du fait de l’augmentation de l’espérance de vie, la grand-mère Janou a gagné une demi-douzaine de printemps, la technologie est à la fête, et les téléphones (pas encore portables) remplacent les billets. Les couleurs sont plus chatoyantes aussi, et Leo McCarey écrit des chansons originales flairant les possibles royalties à en tirer (l’exemple Bing Crosby peut-être) et remplace ainsi Plaisir d’amour, peut-être plus jolie, mais présentant l’infâme désavantage d’être libre de droit, On gagne également en minutes…

J’avais vu plusieurs fois le second opus il y a des années de ça, et je dois avouer que le premier me paraît légèrement supérieur. C’est dû en grande partie à Irene Dunne. J’adore Deborah Kerr, mais si elle est là encore admirable, il n’y a peut-être aucune actrice au monde en mesure de rivaliser avec la Dunne à la fois sur le plan de l’intelligence et de la comédie (les deux sont liées). Kerr est plus dans le registre de la douceur, et elle sera par exemple moins crédible lors des tours de chant (Deborah Kerr est doublée). La différence entre les deux actrices se joue également beaucoup dans la gestion des petits lazzi : des regards en coin, des moues, de la repartie, un domaine de la comédie, très visuel et qui réclame une spontanéité rare, dans lequel Irene Dunne est inimitable. Il ne faut pas de la douceur, mais de la vivacité d’esprit. On aurait même pu rêver au duo Irene Dunne – Cary Grant, mais on se consolera en regardant Cette sacrée vérité…

Charles Boyer dans ce premier opus est lui aussi irrésistible (meilleur que Grant, c’est dire, à moins que ce soit McCarey qui n’ait pas été assez attentif et n’en demande pas assez à son partenaire quand une réplique tombait à plat quand la même dite par le Français sonnait juste…).

Premier commentaire (journal d’un cinéphile prépubère) datant de 1997 : Elle et Lui

Elle et Lui, Leo McCarey 1939 Love Affair | RKO Radio Pictures / Elle et Lui, Leo McCarey 1957 An Affair to Remember | Jerry Wald Productions

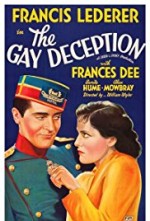

Année : 1935

Année : 1935

Année : 1933

Année : 1933

Année : 1934

Année : 1934