Le Cerveau d’acier

Titre original : Colossus: The Forbin Project

Année : 1970

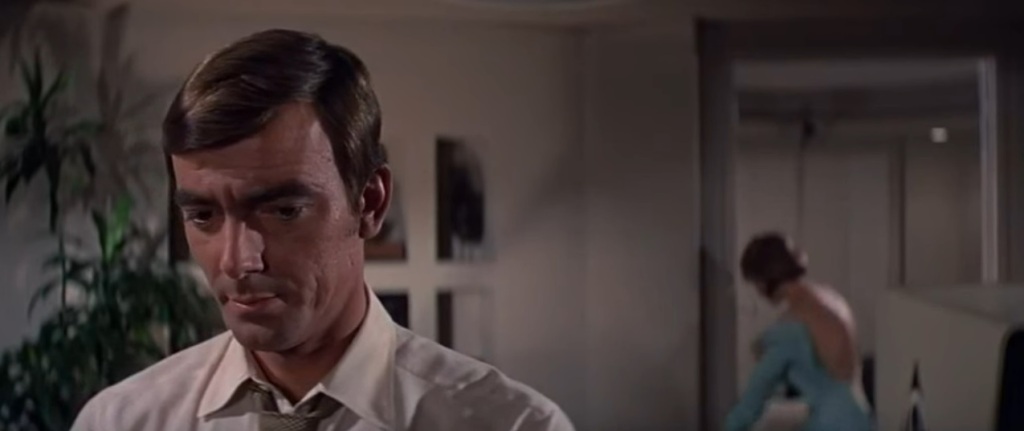

Réalisation : Joseph Sargent

Avec : Eric Braeden, Susan Clark, Gordon Pinsent

C’est toujours fascinant de voir les préoccupations illustrées dans la science-fiction sur ce qui, en partie, a fini par prendre forme dans le monde réel. Le roman dont est inspiré le film précède celui d’Arthur C. Clarke, mais on retrouve bien des éléments de 2001, surtout à la fin quand le superordinateur a pris le contrôle de la planète et adopté une voix synthétique. D’autres éléments du film se retrouvent dans pas mal de films suivants et initient, avec Airport, la mode des films apocalyptiques (Point limite, sorti en 1964, était, à sa manière, précurseur, sans déclencher toutefois cette mode qui traversera les années 70). On pense à Wargame, bien sûr (guerre nucléaire « jouée » par un superordinateur), à l’ordinateur de bord, Maman, dans Alien (on y retrouve surtout des codes visuels et sonores qui semblent bien dépassés aujourd’hui), à Terminator (la machine intelligente à qui on a laissé trop de pouvoir et qui finit par prendre le contrôle total de la planète en réduisant l’humanité à l’esclavage), au Syndrome chinois (un bunker surprotégé censé centraliser toutes les commandes servant au contrôle d’un monstre — qu’il soit bien réel et finisse par envahir Manhattan, ou une machine — et qui finit, après une erreur technique ou humaine, par échapper à la vigilance de ses maîtres — le scénariste/adaptateur de Colossus réalisera Le Syndrome chinois).

Parmi les aspects du film qui ont envahi notre quotidien, on peut citer pêle-mêle : une forme primitive d’Internet (avec ses centres de données et son système de communication global), les visioconférences, la vidéosurveillance, les ordinateurs personnels (le système à la voix est assez peu répandu, mais avec l’IA cela va sans doute tendre à se développer) et bien sûr l’IA avec tous les questionnements qui accompagnent son développement. Les interrogations soulevées par le film sont, en ce sens, encore bien actuelles. Dans l’interface de la machine, on en viendrait même à se demander si certains éléments ou propriétés n’ont pas servi de modèle, au moins dans la désignation des choses, aux ordinateurs et aux systèmes d’exploitation futurs. Est-ce que c’est la science-fiction qui s’inspire du réel ou est-ce que c’est le réel qui s’inspire de la science-fiction ?

Le film en lui-même n’est pas mauvais, mais il souffre de la comparaison avec les films du même type qui arriveront après et qui déploieront des moyens plus importants. On entre très vite dans le vif du sujet, avec une défaillance immédiate quand l’ordinateur découvre qu’il dispose d’un double de l’autre côté du rideau de fer. Les quelques minutes qui suivent sont peut-être les plus intéressantes : l’ordinateur se découvre une conscience et des aptitudes nouvelles avant d’imposer ses choix aux deux puissances (on retrouve un côté Premier Contact : on remplace l’altérité extraterrestre avec celle de la machine développant un langage propre). Là où ensuite une production répondant plus clairement aux codes des thrillers apocalyptiques aurait resserré l’intensité et joué sur le suspense, Colossus prend un détour qui peut passer aujourd’hui pour étrange : l’intrigue se resserre sur un couple de techniciens et multiplie les ellipses temporelles avant de se finir sur un finale glaçant, mais assez peu paroxysmique. Cette fin pose au moins une nouvelle question : le prix de la paix et du progrès ne peut-il prendre d’autre formes qu’une dictature ? Elle semble lancer un défi à l’humanité : « Réglez vos problèmes, sinon voyez ce qui nous attend ! » Or, l’humanité en question, il semblerait qu’elle ait décidé de mettre son destin entre les mains d’autres Forbin : toujours fascinés par le culte de l’entrepreneur vaguement scientifique, on se laisse subjuguer par des Musk ou des Bezos au lieu de répondre aux urgences du monde et régler la paix dans le monde, le réchauffement climatique, et tutte le cose.

« Colossus Shrugged », en somme : le pire de la science-fiction n’a pas été imaginé par les maîtres du genre, mais peut-être bien, involontairement, par Ayn Rand pour La Grève… « Qui aurait pu prédire » dans les années 70 que la menace principale en 2020 ne serait pas un superordinateur, mais l’homme prétendument super-intelligent qui l’aurait mis en place ? La première menace, ce ne sont pas les machines, mais bien les hommes que l’on vénère et qui nous vendent des illusions. Dans Frankenstein, le danger, est-ce la créature ou Frankenstein même qui l’incarne le mieux ?

Bref, on fonce droit à la catastrophe. Et elle viendra bien de l’homme, pas de la machine. Colossus n’en est pas encore là, et les films catastrophe à venir traiteront rarement les catastrophes telles qu’on les vit un demi-siècle plus tard. Une occasion manquée : l’âge d’or du genre a eu lieu précisément lors de la décennie de la prise de conscience des effets du réchauffement climatique et de la course irrationnelle vers une croissance infinie (conclusions du Club de Rome et premières mises en garde des climatologues au milieu des années 70).

Le Cerveau d’acier, Joseph Sargent (1970) Colossus: The Forbin Project | Universal Pictures

Sur La Saveur des goûts amers :

Les Indispensables du cinéma 1970

Top des meilleurs films de science-fiction : Films catastrophe, apocalyptiques et postapocalyptiques

Liens externes :