Affiche pour La vie est un songe, feutres et papier Canson, Limounet, 1993, notée 12/20

Évocations et hommage : Jean-Pierre Albe

Si on peut dire que toutes les vies se valent, on peut dire aussi qu’il y a des hommes dans des vies qui ont souvent compté plus que d’autres. Cela a sans doute été le cas de Jean-Pierre pour beaucoup de personnes, car Jean-Pierre était non seulement un homme de théâtre et de mise en scène, mais aussi (et surtout) un découvreur de talents, un faiseur ou un accoucheur de vocations. Ayant longtemps été professeur, on peut imaginer que Jean-Pierre a vu passer du monde sous ses ordres et qu’il a ainsi pu mettre le pied à l’étrier d’un certain nombre d’acteurs qui ont eu la chance de le croiser à l’aube de leur vocation.

J’ai connu Jean-Pierre, pour ma part, au lycée Corot de Savigny-sur-Orge où il dirigeait une option, rare en Essonne, comptant pour le bac : « l’option théâtre ». Jean-Pierre était professeur d’histoire, et je ne sais pas comment il a pu convaincre l’académie de lui laisser diriger et développer une telle option (et tous les outils qui vont avec), sans doute avec beaucoup d’audace, mais le résultat n’était pas sans conséquences heureuses : quand des élèves de collège se retrouvaient un peu perdus en fin de 3ᵉ à ne pas savoir où aller alors qu’ils envisageaient une carrière d’acteur, le lycée Corot était une des seules, voire la seule, « option » possible dans notre bled. C’est pourquoi, pour moi, et pour d’autres sans doute à diverses époques, Jean-Pierre ne s’est pas présenté à moi comme un professeur, comme un représentant d’une institution qui me sortait par les trous de nez, mais tout de suite comme un directeur d’acteurs et un accoucheur de talents. Dans son magnifique hommage, Benoît disait qu’il avait suivi un entretien préalable avec Jean-Pierre pour l’intégrer dans sa classe de « seconde théâtre ». À peu de choses près, j’ai vécu la même chose, la même année au milieu des années 90. Au moment de passer l’entretien, pas encore touché par la mode des cheveux courts et soignant ainsi ma « houppe en vague façon Beverly Hills » comme si ma vie en dépendait, je me disais qu’on était des dizaines d’acteurs pubères à passer des entretiens individuels à la chaîne dans le château du lycée ; et même si cela m’impressionnait, j’avais été suffisamment contrarié par les institutions scolaires pour me méfier de ce qui pourrait bien sortir d’un tel entretien. Comme les autres, ce professeur me chercherait sans doute des poux dans la tête, me dirait que je n’étais pas suffisamment comme si ou comme ça et que je ne faisais pas assez d’efforts en classe™… Je m’apprêtais à recevoir ces commentaires parce que, déjà blasé par la vie, j’en étais habitué. Et, surprise, l’entretien ne s’était pas déroulé comme je me l’imaginais. J’ai compris plus tard qu’on n’était sans doute quatre ou cinq tout au plus, tous les ans, à suivre cet entretien, et non des dizaines, et pour Jean-Pierre, c’était du pain béni de voir « au château » des jeunots ainsi débarquer de leur campagne.

Jean-Pierre m’acceptait donc dans sa classe, et pour la première fois, alors que j’avais passé toutes mes années collège comme un fantôme, je me sentais intégré au sein d’une structure scolaire pour ce que j’étais et pour ce que je voulais faire. Je me sentais comme D’Artagnan se présentant au chef des mousquetaires à peine arrivé à Paris depuis sa lointaine Gascogne et à qui on disait que rien n’allait, mais qu’il était néanmoins accepté chez les mousquetaires du roi ! Pour la première fois, un personnage de cette institution qui m’épuisait depuis dix ans regardait mes notes (et même s’il a dû faire une ou deux remarques convenues sur la nécessité de travailler) me comptait parmi les siens. Ce qui importait pour lui, c’est que j’étais Gascon…, pardon…, que je voulais faire du théâtre.

Diable de fou, un peu que je voulais faire du théâtre ! Depuis que j’avais dix ans, le théâtre était la seule respiration que la vie m’autorisait, bien à l’écart de cette prison qu’était l’école. Cette « option théâtre », c’était miraculeux pour moi. Je me trouvais face à Saint-Pierre, il me demandait si je voulais entrer au paradis… — Un peu, bonhomme, que je veux ! Sors-moi de cet enfer !

Voilà la première impression qu’avait pu faire Jean-Pierre sur moi. Je craignais de rencontrer un de ces épouvantables professeurs lançant des commentaires désagréables et injustes, et pour la première fois, je me sentais le bienvenu quelque part. Désiré. Bien sûr, j’ai pensé un moment qu’il devait être impressionné par mon expérience déjà bien fournie dans le club de théâtre de mon village puisqu’il ne pouvait pas l’être par mes résultats. Si l’idée de jouer au milieu des poules ne l’avait pas impressionné, ça ne pouvait donc être que ma houppe en vague. Et peut-être espérais-je qu’il ait su déceler chez moi une part de talent qu’il aurait été impossible de voir dans un entretien (cette crédulité qui fait penser à une jolie fille qu’elle plaît sincèrement à un homme parce qu’il lui a lancé au hasard un compliment tiré de son répertoire, c’est la même chez l’acteur qui pense qu’on peut deviner chez lui un talent qui n’existerait évidemment pas chez les autres). La réalité, c’est que Jean-Pierre était ravi de tomber sur des élèves qui partageaient la même passion que lui. Nous étions des joyaux bruts pour lui. Je suis sûr que quand Harry Potter s’est retrouvé la première fois face à Dumbledore, il a dû avoir cette sensation que le vieux professeur de magie lui faisait comprendre qu’ils faisaient partie tous les deux de la même maison : entre sorciers de la maison Gryffondor, on se comprend. Dans nos patelins perdus, les théâtreux appartiennent à la même maison.

Pour intégrer le lycée Corot, pour les rares élèves qui venaient d’un autre secteur, il fallait l’aval de Jean-Pierre. C’est lui qui écrivait les lettres d’admission à l’école de Poudlard. Et c’est lui qui les remettait en main propre. Jean-Pierre, c’était Dumbledore et Hagrid. Voilà la raison de ces entretiens. Une fois que Jean-Pierre était assuré qu’on appartenait à « sa maison », on devait savoir qu’on serait toujours bien accueilli chez lui. Or, non seulement, l’année suivante, nous ne devions être que deux ou trois à venir d’un secteur différent, mais en plus, nous étions deux garçons. Les deux Gascons de la ligne C du RER. Jean-Pierre devait être ravi. Pas sûr que les filles, même les filles venant elles aussi de la campagne, aient pu profiter de la même bienveillance protectrice.

Un protecteur, c’était ainsi sans doute comment Jean-Pierre aurait pu être vu par ses élèves favoris lors de leurs trois années passées sous sa coupe au lycée. Il l’a beaucoup été pour moi, c’est vrai, comme pour d’autres, mais j’ai très tôt senti qu’il n’avait rien — en tout cas pour les élèves qui partageaient la même passion que lui — du professeur habituel. En réalité, je pense ne l’avoir jamais considéré comme un professeur. Je l’ai dit, je n’ai jamais eu beaucoup de respect pour les professeurs (surtout parce que c’était réciproque), et sa manière de se comporter avec moi n’avait rien d’habituel. Il y avait d’abord les cours de théâtre théorique qui ne ressemblaient à rien de ce à quoi j’avais pu assister jusque-là, et bien après, seulement, le plaisir d’être dirigé par lui. Car, dans mon souvenir, il laissait ça la première année à des intervenants. Dumbledore délègue le travail de formation des élèves Gryffondor à des professeurs de la maison Serpentard. Yoda ne met la main à la pâte que pour le dernier Jedi. Rien de plus normal. C’est la logique de l’école.

Jean-Pierre m’avait donc fait promettre de travailler lors de notre entretien, et comme manifestement, mes résultats ne convenaient pas à ses collègues comme à tous leurs prédécesseurs, il avait trouvé la parade : je serai bon en classe de théâtre. En classe de « théorie ». Je ne sais pas à quel point, cela était truqué, mais à ce moment-là, si l’idée était de me mettre en confiance ou de me permettre de respirer et de ne pas sentir toute une institution contre moi, c’était au moins réussi. Je dois sans doute ça à la logique, cette fois, du maître indépendant et compatissant. Dumbledore et Yoda. Plusieurs fois en seconde, j’avais dû lui faire part de mon désir de me casser du lycée, j’en avais ras le bol des professeurs, des notes, de leurs remarques, quels que soient les efforts fournis, des trajets, des parents. Rien ne m’intéressait à côté du théâtre. Je voulais jouer, c’était ma seule respiration. Jouer, c’était la seule activité qui n’occasionnait pas une avalanche de remarques négatives. Jean-Pierre et ma professeure de théâtre à l’époque dans mon village m’ont dissuadé d’arrêter le lycée. Mes relations avec les autres professeurs (tous ceux qui n’étaient pas de la maison Gryffondor) ne se sont jamais améliorées pour autant. Leurs cours m’emmerdaient toujours autant ; dès que je m’intéressais à quelque chose, ils ne manquaient pas de me faire savoir que j’étais un crétin et que quoi que je fasse, j’aurais toujours les mêmes appréciations, en creux, qui voulaient dire que ma place était ailleurs. En dix ans de scolarité, Jean-Pierre a été le seul à se comporter autrement. Bien sûr, il ne manquait pas, comme les autres, de faire remarquer les horreurs orthographiques qui parsemaient mes copies (j’espère qu’on intègre mieux les dyslexiques aujourd’hui et qu’on préfère leur apprendre des trucs plutôt que de leur casser les couilles), de planter d’innombrables « confus ! » en marge de mes copies (on me fait encore souvent remarquer que mes points-virgules, mes parenthèses, mes incises, ou globalement, tout un délayage inutile, répétitif ou digressif, ça n’aide pas à me lire ; et pourtant, j’y tiens, et je crois même que je prends plaisir à ne pas me conformer — jamais — à tous les emmerdeurs qui depuis quarante ans se plaignent de mes arabesques ; d’autant qu’il faut comprendre que ces écarts, ils sont presque faits plus à être dits qu’à être lus : les seules fois d’ailleurs où mes devoirs ont été faits sous forme de présentation, ma note doublait — allez y trouver une logique). Parce que pour le reste, Jean-Pierre fermait les yeux, me laissait aller à ma créativité, à mes écarts amphigouriques, à ma fantaisie ; et son approche avait été (en tout cas à cette époque) toujours bienveillante à mon égard. Jamais de remarques sur mon manque de participation aux cours (peut-être suivait-il une forme de « constance macabre » et avait-il décidé, qu’au moins pour ses cours, je devais faire partie des bons élèves). Il me forçait ainsi à venir camper aux premiers rangs et à interagir avec lui laissant le calvaire des derniers rangs (là où on se plaint à la fois que les mauvais élèves se planquent tout en les y abandonnant bien volontiers) à d’autres.

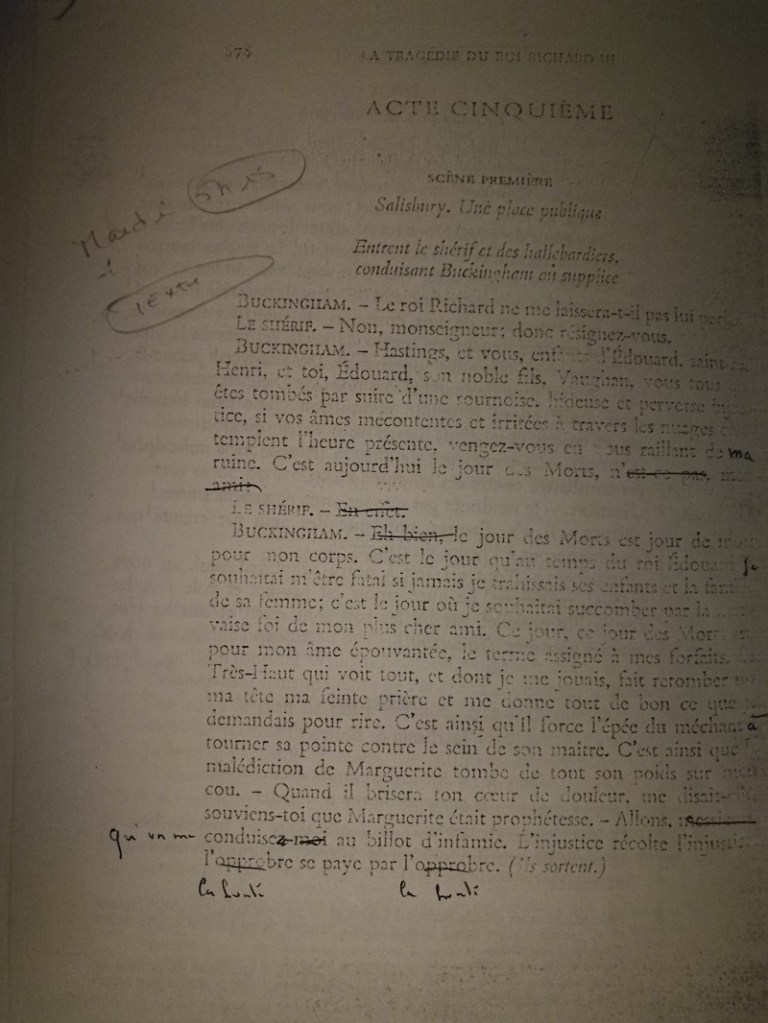

De ce que j’ai pu en comprendre, Jean-Pierre me défendait toujours auprès de ses collègues. Alors, peut-être que les notes qu’il m’attribuait étaient forcées, mais elles avaient le mérite de ne pas me rabaisser. Et de récompenser une curiosité, un effort, une envie. Il n’y a rien de plus démoralisant que de travailler et de se voir reprocher son orthographe, son style ou son manque d’implication. À force, oui, on arrête de travailler. Ce que je faisais en général, les notes et les appréciations variant peu de toute façon, quel que soit le travail fourni. Les filles de la classe disaient que j’étais son chouchou, elles avaient cent fois raison, et ça ne faisait qu’alimenter ma théorie sur la manière de juger des profs. Le concept de « constance macabre » m’était encore inconnu, mais certaines expériences m’avaient dissuadé déjà de travailler. L’enseignement était pour moi une arnaque, et je préférais apprendre seul à l’écart et pour le plaisir. Je me rappelle lui en avoir souvent parlé, surtout lors des deux années suivantes. Il n’avait jamais cherché à nier la logique de mes griefs contre le « système scolaire » et les professeurs, je pense même que ça l’amusait beaucoup, et il se foutait de m’expliquer que j’avais tort ou que c’était de ma faute. Au contraire, quand je lui avais fait remarquer qu’il n’y avait aucune logique à se trimballer avec dix atlas toute une journée sans qu’on ait à les ouvrir, il m’avait fait rencontrer un professeur qui, lui, n’avait pas l’ambition de faire de ses élèves des haltérophiles (je ne comprends toujours pas qu’on puisse admettre que des élèves se trimballent avec des livres qui ne servent à rien : je marchais une heure par jour sur des routes pentues et boueuses, donc porter la moitié de son poids en livres inutiles, bien sûr que je maudissais les professeurs qui nous rappelaient tous les jours que c’était indispensable). C’était des emmerdes comme ça tous les jours avec ses collègues. Pourtant, je cherchais à me faire tout petit. Je ne trouvais aucune putain de logique dans leurs cours, leurs notes, dans leurs attentes, leurs appréciations. C’était soit l’ennui, soit le calvaire ou les clashs. Et le plus souvent, je faisais le choix de l’ennui. « Pas de vague », on dirait aujourd’hui. Mais venant d’un élève. J’attendais que ça se passe et je priais qu’on me foute la paix. Jean-Pierre, lui, s’en foutait de tout ça, et il a participé grandement à me faciliter la vie. Je déteste l’idée que certains professeurs aient des chouchous, mais je dois reconnaître que ses cours, ses remarques, ses encouragements, son amusement (parfois un peu naïf, comme cette fois où on devait faire des affiches de théâtre pour La vie est un songe et qu’il était tout flatté à l’idée de lire son nom un peu transformé sur la mienne, alors que : « Heu, non en fait, non Jean-Pierre, pas du tout » « Ah, moi je lis Pedro Ivan ! C’est moi ! Mais ce n’est pas grave, petit ! Je te mets quand même une bonne note ! »), tout cela était une respiration pour moi. Et je n’ai aucun doute sur le fait de ne pas avoir été le seul tout au long de ses années à Corot à être ainsi aidé par sa bienveillance protectrice.

Jusqu’à Richard III.

Je ne sais plus si c’est en fin de seconde ou de première (parce que j’ai une mémoire de cacahuète mâchée), quoi qu’il en soit, en cours d’année, Jean-Pierre se met en tête de créer le Richard III de Shakespeare. Il était temps, je dirais, que Dumbledore passe à l’action. Je prenais beaucoup de plaisir en classe de théâtre « pratique », on découvrait des choses, on travaillait quelques scènes, on profitait de ce magnifique écrin qu’était la scène de Corot, mais on n’entrait pas dans le dur. Tout ce qu’on y faisait me paraissait encore un peu trop scolaire, programmé, jugé, annoté, et surtout sans grand rapport avec ce qui m’intéressait : le parler, l’imagination (ou la « pensée » de l’acteur), les rôles et les interactions entre acteurs codifiées par un texte, par une situation. On se limitait à des expériences. Du théâtre pour jeunes veaux qu’on craint encore de jeter dans le grand bain. Je m’attendais déjà à lire sur mon cahier de notes les habituelles remarques appliquées au théâtre : « Ne montre pas la même application à créer un arbre qu’il peut le faire à interpréter une fleur » ; « Rêvasse pendant l’exercice de méditation » ; « Manque d’implication dans ses travaux de jonglage à trois balles » ; « Confus dans son improvisation ». J’avais hâte qu’on en vienne enfin à mes défauts de prononciation…

Dans mon souvenir, l’information qu’une telle pièce devait voir le jour en parallèle des « options » du lycée est venue des filles. C’est parfois ceux qui seront écartés des belles entreprises qui en sont les premiers informés… Et puis rapidement, je suppose que Jean-Pierre est passé aux essais. Les essais n’étaient pas pour les filles : elles expérimentaient l’ingratitude du métier que les garçons découvriraient plus tard. Pour l’heure, à Corot, les garçons étaient traités comme des stars. Et notre ingratitude à nous, c’était un peu de considérer que ce favoritisme allait de soi. L’injustice, c’est pour les autres ; quand on est au centre de l’attention, c’est toujours grâce à nos mérites. C’est plus tard qu’on commence à comprendre que tout n’est que compétition. Donc injustice. Le mérite n’existe pas, le talent non plus. Il n’y a que les tueurs qui existent.

Il y a deux types d’acteurs. Les fleurs et les bipèdes. Les premiers attendent qu’on vienne les cueillir ; les seconds s’appliquent à venir piétiner les premiers pour qu’on ne vienne jamais les cueillir. Nul doute que Jean-Pierre a un temps appartenu aux seconds, mais heureusement, en tant que jeunes plants, nous n’avions plus affaire au tueur qu’il avait pu être. Au contraire, son travail, c’était de venir nous cueillir bien verts et, à l’occasion, de semer ici ou là. Et il était doux le temps de la pépinière avec Jean-Pierre : il nous prenait au sérieux sans chercher à nous faire la leçon, et il nous indiquait simplement ce qu’il attendait de nous en tant que metteur en scène. À ce stade, les bipèdes sont encore de jeunes pousses qui ne cherchent pas à marcher sur les platebandes de leurs voisins. Mais il est vrai que pour les filles, c’est déjà cruel. « Ras les pâquerettes. Elles passent vite à la tondeuse à gazon. »

Armé donc de ma paire de testicules et de ma houppe molle, je me suis donc retrouvé à passer des essais pour la scène des assassins dans la pièce de Shakespeare. C’est, encore de mémoire, la première fois que j’ai pu voir là où sans doute Jean-Pierre s’épanouissait le mieux et où il donnait le plus de plaisir aux autres : en les dirigeant. Fini les travaux de concentration, d’improvisation ou d’arbre des cours de « pratique ». Si Jean-Pierre était fait pour mettre en scène, moi, je retrouvais le plaisir de jouer, de faire, de dire, d’être dirigé — plaisir découvert dans le club de mon village paumé où tous les ans depuis cinq ou six ans, nous montions une pièce en juin. Une troupe, menée par Jean-Pierre, composée d’anciens ou de nouveaux élèves, était donc en train de prendre forme autour d’un projet commun. C’était ce « théâtre » qu’il me fallait. La sécurité d’une troupe. La satisfaction d’en être, de se compter parmi les chevaliers de la Table ronde. Je ne sais pas y faire dans les relations humaines, je déteste la structure scolaire qui s’applique à démoraliser et à casser les individus « en difficulté », mais dans une troupe, on fait les choses ensemble, la structure est presque horizontale avec un homme ou une femme qui décide de tout mais qui peut contrôler en direct ce qui se passe sans passer par des intermédiaires qui ne se sentiront jamais aussi bien qu’en étant un rouage parmi d’autres dans une machine à broyer. À l’école, quand tu ne fais pas les choses bien, on te le dit des jours après (voire des mois après) ; on te le dit dans ton dos ou en rouge en marge d’une copie ; on ne t’explique pas quoi faire pour améliorer ce qu’on te reproche ; et chacun a son petit carnet de notes où chaque professeur peut y inscrire insidieusement ses petites remarques perso à la con qui ne manqueront pas d’assommer les « mauvais » élèves. Dans une mise en scène, au contraire, tu fais quelque chose de travers, on te le dit tout de suite, tu corriges dans l’instant le point à améliorer ; si ça ne convient pas, tu essaies jusqu’à arriver au résultat demandé ; si tu n’y arrives toujours pas, les autres sont là pour te montrer la voie ; et si ça ne convient pas, on loue au moins tes efforts et on passe à autre chose. On t’a attribué un rôle, il est de l’intérêt de tous que tu t’en sortes. Ce rôle, il n’appartient à personne d’autre : c’est toi qui décides et qui l’incarnes. Rien n’oblige personne. On est là parce qu’on l’a choisi. Parce qu’on a été choisi ou parce qu’on nous a attribué une mission. On assume un rôle. On fait, on est passionnés. Le même bateau. Comparé à l’institution scolaire : le jour et la nuit.

C’est donc dans ces instants où Jean-Pierre mettait en scène ses précieux élèves qu’il était lui-même. Dumbledore est un magicien : on attend de lui qu’il fasse de la magie, pas qu’il balance des notes ou des remarques acerbes à chacun. Noter, décourager, rabaisser, ce n’est pas de la pédagogie. Jean-Pierre était donc là surtout aussi pour faire grandir et donner confiance aux élèves qui n’avaient pas leur place au lycée. Il a dû en voir passer beaucoup des cancres ; et il a dû en défendre beaucoup auprès de ses collègues « Serpentard ».

La Compagnie Corot n’est pas née avec nous, mais pour nous qui participions pour la première fois à une mise en scène de Jean-Pierre, c’était un peu comme une nouvelle naissance. Et c’est aussi à cette période que j’ai appris à connaître Jean-Pierre autrement. Je n’ai donc jamais été bien respectueux des professeurs, et je crois n’avoir jamais considéré Jean-Pierre comme l’un d’entre eux. Au moment de le découvrir enfin « metteur en scène », je crois qu’il est tout simplement devenu pour moi un pote. Je n’ai de respect pour personne, même quand ces personnes doivent légitimement faire office de figures autoritaires. Âge ou statut, je m’en moque. Je considère chacun comme mon égal si toutefois c’est réciproque. Si un adulte me prend de haut, cela n’inspire pour moi, adolescent, que du mépris, et je deviens insolent. À ma connaissance, Jean-Pierre ne prenait pas ses élèves de haut : il partageait avec eux une même passion. On pouvait lui reconnaître cette bienveillance protectrice, et avec moi en tout cas, au pire, il s’amusait de ma manière de voir les choses, ne m’a jamais fait remarquer ce qui passait aux yeux de ses collègues pour de l’insolence, et passait à autre chose ; au mieux, il partageait avec moi cette même nécessité dans la vie de ne pas jouer des rôles (des rôles d’autorité, d’influence, etc.). Jean-Pierre ne m’a jamais fait la leçon : il m’est arrivé de faire des bêtises, et il avait l’intelligence de ne pas me les faire remarquer, parfois aussi de les réparer, parce qu’il savait que j’étais assez grand pour comprendre une faute. C’est pour cela que je n’ai jamais considéré Jean-Pierre comme une figure paternelle. Peut-être se voyait-il ainsi, je ne sais pas ; je n’ai pas le souvenir de lui en avoir touché un mot. C’était un pote. Un compagnon. Un vrai pédagogue et un metteur en scène. Loin du « système ». Moi qui aimais tant l’esprit de troupe, je peux dire que pendant trois ou quatre ans, j’ai eu le privilège de faire partie de ce petit monde qu’il avait créé autour de lui. Il y avait le Jean-Pierre professeur d’histoire que je n’ai jamais connu, le Jean-Pierre professeur de théâtre « théorie » qui me filait des bonnes notes au contraire de tous les autres, le Jean-Pierre professeur de théâtre « pratique » pour les options légères, et il y avait le Jean-Pierre directeur de troupe et metteur en scène. Je n’ai malheureusement participé qu’à une de ses mises en scène.

Presque deux.

On s’entend si bien sur scène, et en dehors (je crois qu’on a commencé très tôt à parler de mes difficultés à m’intégrer dans une structure et une logique scolaire), si bien qu’en plus du rôle du second assassin dans Richard III, j’avais hérité de celui de Richmond. Je suppose qu’à ce moment-là, je ne mesurais pas le privilège que c’était d’avoir été choisi par Jean-Pierre. Je m’en foutais un peu. Peut-être pensais-je que c’était un dû ; peut-être prenais-je tout simplement mon pied à retrouver ce plaisir d’être dirigé et de faire les choses comme je les faisais dans le club de mon village paumé. Un acteur a besoin de se sentir désiré. Peut-être qu’à ce moment-là, j’avais encore l’illusion que ça allait de soi parce que cela avait toujours été ainsi. Je voyais bien l’envie parmi certains camarades, l’injustice envers les filles, mais pour avoir toujours été parmi les « élus », je n’avais pas encore compris que c’était une compétition. Je prenais juste du plaisir. Et le principal pourvoyeur de ce plaisir pour moi, c’était donc, mon pote, Jean-Pierre. Alors, comme Jean-Pierre était mon pote, j’ai commencé à l’appeler « Pépé » ou « PP » (peut-être que « Pedro Ivan », comme sur mon affiche de théâtre, lui aurait fait plus plaisir). « PP », c’était un peu pour l’emmerder. Un peu par confusionnisme. Un peu par inexactitude assumée (« JP » devenant « PP »). Une marque de sympathie, surtout. À cette marque de sympathie confusionniste, je le vois encore répondre, comme à beaucoup de mes fantaisies absurdes, avec un rire détaché, incrédule ou gêné : « Hou, hou, hou… ». Il riait « pépé », et il se remettait aussitôt au travail. Et moi, je me remettais plus volontiers au travail qu’il s’était bien gardé, lui, de répondre à mon insolence. Il laissait couler, me foutait la paix. « Hou, hou, hou… »

Il m’a tellement foutu la paix qu’il en redemandait. « Toi qui aimes le confusionnisme, dis-moi, ça te dirait de jouer une adaptation d’une pièce de Gogol sur un type plein de confusions dans sa tête ? » Un peu que je veux, PP ! Le Journal d’un fou ? Allez, go ! (Bon, ça doit être mon imagination. Mais quand on n’a plus de mémoire pour honorer ses amis, reste l’imagination. Jean-Pierre aurait préféré que je l’honore en « homme de théâtre », parce qu’il était aussi casse-couilles quand on déviait de « Gryffondor » pour une autre maison que la sienne. Il y avait pour lui le théâtre et rien d’autre. Voir les autres s’en détourner pouvait l’agacer. Mais je fais avec les moyens du bord, PP. Mes moyens à moi, c’est l’imagination. Et donc un peu, le délire. Les écarts.)

Tu devais bien le savoir pour me proposer cette folie.

Une folie qui nous a un peu mis dans la merde tous les deux. Deux potes qui ont eu les yeux plus gros que le ventre. On a fait un Bouvard et Pécuchet. Sans savoir que c’était nous les idiots. Car l’année du bac, même si je bossais juste assez pour qu’on me foute la paix, en plus de Richard III, un nouveau projet, ce n’était pas tenable pour moi. On a travaillé quelques semaines. Quel privilège à nouveau de se sentir désiré et de travailler seuls quelques soirs à l’écart de tout sur un personnage en or… Beaucoup de plaisir à travailler, mais je ne tenais pas. Une heure et demie de trajet par jour, les différents aller-retour, déjà épuisé par des journées à rien foutre en classe (on ne sait pas à quel point c’est épuisant d’être un cancre : l’ennui éreinte), et Jean-Pierre qui exige au bout de deux semaines que je connaisse toutes les scènes par cœur alors que j’ai une mémoire de cacahuète mâchée. Il me faut du temps pour m’approprier les textes. Il avait déjà dû en faire l’expérience sur Richard III : éviter le « par cœur » bête et méchant, cela a aussi son avantage, on prend le temps de vivre avec un texte, d’en comprendre la couleur, l’intention et les différentes possibilités, tout ce qui s’effacera naturellement avec la force des habitudes et la perte d’une certaine spontanéité.

Pour me faciliter la tâche, il pense qu’il peut me proposer de crécher chez lui pour gagner du temps. C’était tout naturel pour lui. Je l’ai fait quelques fois, mais au contraire d’autres de ses protégés qui avaient l’habitude de passer chez lui, je n’avais pas cet esprit bohémien : j’ai besoin de structure, d’une troupe, d’habitudes, de repères, et si je dors ici ou là en fonction des nécessités, je suis complètement désorienté, d’autant plus confus et épuisé. Pas sûr que cela avait été compris à l’époque, car l’année suivante, alors que je me rendais à un cours sur Paris, il continuait de me proposer de loger chez lui si nécessaire. J’adorais papoter avec lui en allant au lycée le matin, j’appréciais déjà moins ses omelettes aux pâtes bouffées rapidement à minuit, mais j’avais beau gagner du temps en créchant chez lui, cela me fatiguait encore plus.

Je ne suis pas sûr que l’on se soit compris sur les raisons de cet échec. Moi, c’était l’épuisement, la désorientation ; pour lui, cela a peut-être été la déception ou la conviction, une nouvelle fois, comme les autres, que je ne voulais pas faire d’efforts. « Manque d’implication sur Le Journal d’un fou. Redoublement envisagé. » Il a eu la délicatesse de ne jamais me le dire, et le fait est qu’il n’a plus jamais fait appel à moi par la suite. Plus aPPelé tout court.

Sans structure, je m’évapore, je disparais. C’est ainsi qu’au contraire de ses plus proches collaborateurs et amis que je connaissais, comme Benoît ou Lionel, après le bac, Richard III fini, on a cessé de se voir. Reste l’excellent souvenir de notre courte collaboration, de notre amitié éphémère. Et la reconnaissance d’avoir été celui m’ayant libéré d’une décennie d’ennui(s) à l’école.

De longues années sont passées sans nouvelles. Du moins directement. Et Benoît a eu la gentillesse de nous réunir. Ma mémoire me fait encore défaut, mais je pense que c’est Jean-Pierre qui avait tenu à me rencontrer seul. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Un acteur reste toujours un acteur. Même une vieille fleur fanée a besoin de se sentir désirée. Même quand cela fait quinze ans que cet acteur n’a pas mis les pieds sur scène. On s’était bien marrés. On savait un peu tous les deux que c’était la dernière fois que l’on se verrait. J’aimais beaucoup cette idée. Parce qu’elle ne trompe pas et ne vous prend pas au dépourvu. Bien sûr, il avait pu exprimer ses regrets en voyant ma baguette magique laissée au placard. Il ne semblait pas comprendre que j’avais besoin d’une « maison » pour cela : pas la sienne pour y pieuter de temps à autre, mais « Gryffondor » ou une autre. Une compagnie, une troupe, une structure. Un endroit où on vous attribuait tous les ans un rôle, une mission. L’individualisme, la compétition, la Bohème, ce n’était pas pour moi.

Au-delà de ces incompréhensions, quel plaisir de se revoir le temps d’une soirée. Bouvard et Pécuchet pouvaient mettre une « fin » à leur histoire. On en était conscients (du moins, je le crois) et ça nous rendait heureux. Heureux comme des fous. Comme des jeunes cons. Ce que Jean-Pierre, en vivant sa passion jusqu’au bout et en toutes circonstances, lui, n’avait jamais cessé d’être.

Pedro Ivan, dit PP, s’est retiré le mois dernier. Il était jeune, il était con. Protecteur aussi, mais avant tout jeune et con. Et pendant des décennies, il a permis à des dizaines de jeunes cons comme lui de voir ça comme une qualité. Certains parmi eux ont accompagné ses dernières folies. Un privilège pour tous ! Merci Pedro Ivan. Merci PP.

Cinéma en pâté d’articles :