Sandakan N°8

Titre original : Sandakan hachiban shōkan: Bōkyō

Année : 1974

Réalisation : Kei Kumai

Avec : Komaki Kurihara, Yôko Takahashi, Kinuyo Tanaka

Sujet intéressant et nécessaire ; exécution moins idéale qu’espérée.

Il est question des karayuki-san, ces prostituées envoyées aux quatre coins de l’Asie du Sud-Est jusqu’à la fin de l’ère impériale japonaise. Le plus souvent, ces femmes étaient kidnappées ou on les trompait sur la nature de leur travail. Le cinéma japonais a toujours volontiers mis en scène des prostituées, mais ces histoires sont souvent vues à travers les yeux des hommes et des clients. Encore aujourd’hui, le Japon profite du mélange des genres pour cacher des activités en réalité illicites. Ici, la dénonciation se risque à plus de franchise. Aucune confusion possible, on ne déporte pas des femmes à qui l’on a appris un art spécifique, ne serait-ce que celui de la conversation afin de tromper les apparences : quand il est question de femmes pauvres des îles, chacun peut se représenter de quoi il retourne. Une fois la prostitution devenue illégale (du moins officiellement), certaines de ces femmes méprisées par le Japon restèrent sur place. Quand elles revinrent, elles durent faire face à un fort mépris de la population. Les Japonais refoulent tout individu qui ne se conforme pas à la normalité du groupe. La société japonaise a ainsi du mal à accepter de reconnaître les victimes de tous horizons. C’est le cas des karayuki-san comme des hibakusha, ces victimes d’Hiroshima discriminées. Et ce qu’on reproche surtout au fond à ces femmes, ce n’est pas la prostitution (largement tolérée dans l’archipel), mais c’est d’être de condition misérable, de s’être données à des étrangers, et de n’être identifiables qu’à travers leur activité.

Rien à dire sur le fond. En revanche, la forme m’oblige à porter quelques réserves. Si l’écriture en flashback est à la mode (Le Détroit de la faim, Sous les drapeaux, l’enfer, les thrillers de Yoshitarō Nomura), il y a une tendance dans le cinéma japonais qui n’a jamais quitté les acteurs et les réalisateurs : discerner l’origine modeste, voire misérable, d’un individu à travers toute une série de stéréotypes qui relèvent du mépris de classe. Le Japon fait un premier pas vers la reconnaissance de ces karayuki-san, mais la représentation de leur condition de vie ne témoigne pas encore du plus grand respect : on identifie ainsi aisément un pauvre à la manière dont il tient ses baguettes et mange son riz, à ses expressions criardes et déplaisantes ; dernier signe distinctif, sa paillasse et sa demeure sont invariablement mal tenues. Bref, le pauvre a une hygiène et une éducation douteuses : il n’est pas comme nous autres.

Dans l’histoire (bien réelle), la chercheuse, Tomoko Yamazaki cache ses intentions qu’elle ne révèle à l’ancienne prostituée qu’avant de partir : elle a beau s’en excuser, cela démontre là encore une nouvelle forme d’exploitation, plus paradoxale. Si l’écrivaine permet de dévoiler cette histoire des femmes « partant au loin », et si le succès de son livre la sort, elle, du besoin, on devine dans son éducation qu’elle n’appartient pas au même monde que son sujet d’étude. Un peu perfidement d’ailleurs, la page Wikipédia de l’auteure pointe du doigt le fait que le succès de ses livres lui permettra de s’acheter une maison, quand Osaki, l’ancienne prostituée, continuera sa vie dans la misère. On retrouve un peu de ce mépris de classe dans l’interprétation de Kinuyo Tanaka et de Yoko Takahashi. L’aînée semble s’être profondément investie au point de présenter une peau parfaitement hâlée, mais si l’on peut imaginer une certaine correspondance avec son interprétation de O’Haru femme galante, l’origine des personnages diffère et l’actrice ne manque pas de le souligner. Un peu plus de réserve et de dignité (qui ne manquent pourtant pas quand de tels acteurs interprètent des personnages de classes aisées tombant dans la misère) n’auraient pas été de refus. S’agissant de Yoko Takahashi, c’est peut-être davantage encore ses insuffisances qui la poussent vers certains excès peu naturels.

La photographie et les décors du film témoignent d’un budget serré. Et dans ces conditions, adopter une approche résolument documentaire, beaucoup moins mélodramatique aurait aidé à mieux servir le sujet du film. Mais sauf erreur de ma part, ce cinéma très naturaliste, modérément fauché, à la Pialat ne s’est manifesté qu’occasionnellement au Japon. Ça ne tient parfois à rien : Sous les drapeaux, l’enfer, n’avait pas du tout ce problème alors qu’il était confronté aux mêmes écueils (sujet réaliste, flashbacks, moyens limités). La différence entre Kinuyo Tanaka et Sachiko Hidari sans doute. Peut-être conscient de cette difficulté, Kei Kumai privilégiera le noir et blanc dans La Mer et le Poison. Choix plus judicieux, dans mon souvenir, dans un registre politique et historique quasiment identique.

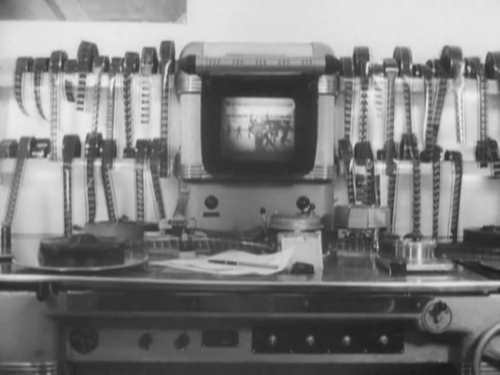

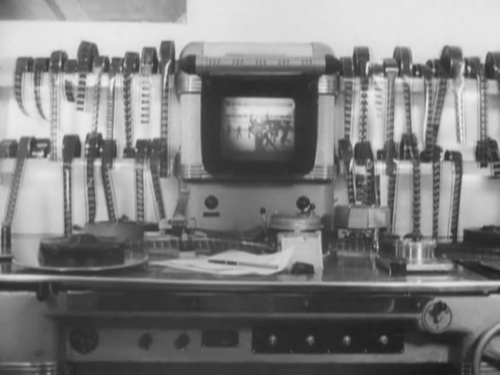

Sandakan no 8, Kei Kumai 1974 Sandakan hachibanshokan bohkyo | Toho, Haiyuza

Sur La Saveur des goûts amers :

Listes sur IMDb :

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

Année :

Année :