S’abonner pour poursuivre la lecture

Abonnez-vous pour avoir accès à la suite de cette publication et au contenu réservé aux abonnés.

Abonnez-vous pour avoir accès à la suite de cette publication et au contenu réservé aux abonnés.

Titre original : Diplomatic Courier

Année : 1952

Réalisation : Henry Hathaway

Avec : Tyrone Power, Patricia Neal, Stephen McNally, Hildegard Knef, Karl Malden

Scénario à ranger du côté des récits d’espionnage extravagants, voire abracadabrantesques. On est juste après L’Attaque de la malle-poste où déjà Hathaway cassait les codes d’un genre, le western.

S’il fallait choisir, je miserais plutôt ici sur des scénaristes ayant un peu abusé des psychotropes. On pourrait être dans Hitchcock ou dans un film d’espionnage et d’action contemporain : Tyrone Power est un chargé d’ambassade à qui on demande de retrouver une ancienne connaissance, ce qui le poussera malgré lui à jouer les espions. Meurtre dans un train, femme fatale, blonde lumineuse en pleine quête de rédemption émancipatrice en expiant sa soviétitude en passant à l’Ouest, militaires pas très finauds une fois mêlés à des affaires d’espionnage, et bien sûr, monsieur tout le monde qui se découvre une âme de patriote et des aptitudes insoupçonnées en boxe et acrobaties diverses.

Il n’y a donc pas grand-chose qui va dans l’histoire (la prime au comique, parfait imitateur de Bette Davis, qui reproduit au téléphone la voix d’un responsable militaire, ou encore, le MacGuffin usuel, retrouvé sur le tard après un concours de circonstances digne des vieux serials d’espionnage). Finalement, on y prend beaucoup de plaisir, parce que ça voyage beaucoup (en train notamment, et quoi de mieux que le train pour un bon thriller ?), les péripéties (souvent idiotes, sans tomber non plus dans la pure série B) s’enchaînent comme il faut, et surtout, on y retrouve une brochette d’acteurs phénoménaux. On aperçoit en hommes de main des rouges Charles Bronson et Albert Salmi à ce qu’il semble (génial dans Les Frères Karamazov, mais il n’est pas crédité ici, j’ai donc peut-être eu une vision), puis, avec des petits rôles dialogués, Lee Marvin et surtout Karl Malden (un an après sa performance dans Un tramway nommé désir et dans un rôle ici d’abruti qu’il arrive comme d’habitude à rendre sympathique).

À côté de Tyrone Power, il faut surtout profiter du génie, du charme et de l’ironie de Patricia Neal, parfaite en femme fatale spécialiste des insinuations et du double jeu. Il n’y a guère que le personnage de Tyrone Power qui ne la voit pas venir grosse comme une maison. Son personnage est peut-être mal ficelé, mais elle se régale (et nous avec) dans un personnage qui se colle aux guêtres de Power comme une chatte aux chevilles de son maître. Elle a déjà tourné dans Le Rebelle et sort du Jour où la Terre s’arrêta…, comme pour tous les autres acteurs (en dehors des premiers cités qui ne font que des apparitions), ils sont déjà des stars, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une grosse production, et si on considère les défauts du film, toujours à flirter avec la série B, on pourrait trouver le film décevant, mais mon amour décidément pour ces acteurs de l’ancienne génération me perdra. Voir Patricia Neal et Karl Malden dans un film, c’est déjà plus de la moitié du plaisir qu’on peut espérer quand on est cinéphile.

Courrier diplomatique, Henry Hathaway (1952) Diplomatic Courier | Twentieth Century Fox

Titre original : The Strange Woman

Année : 1946

Réalisation : Edgar G. Ulmer

Avec : Hedy Lamarr, George Sanders, Louis Hayward, Hillary Brooke, Gene Lockhart

Film pénible à voir. Mettez-moi un personnage antipathique entre les pattes, et cela en devient un supplice. Celui-ci est une sorte de mélange monstrueux entre les personnages de vipère souvent attribués à Bette Davis, le personnage de Scarlett dans Autant en emporte le vent (sans le charme et l’insouciance qui vont avec), et celui de Jennifer Jones dans La Furie du désir. Voir une femme volontaire, ambitieuse, c’est bien, sauf qu’on n’est pas à l’époque de Baby Face : le « code » tire tellement sur la corde pour accabler le personnage qu’il en devient un psychopathe. Les femmes fatales s’en tirent toujours mieux quand on en fait des sphinx fantomatiques, c’est pourquoi les films noirs les utilisent si bien. Dès lors qu’on en fait des personnages principaux, et qu’on cherche à les accabler, ça ne marche plus.

Le récit souffre également d’une construction étrange. Les enjeux (l’ambition dévorante du personnage féminin, manifestement) sont mal exposés parce que le personnage d’Hedy Lamarr ne se confie en réalité jamais à aucun des hommes qu’elle séduit : ce n’est pas au moment des dénouements ou des révélations ponctuelles ou des conflits qu’on doit lâcher ces informations. Et les hommes, ou proies de cette psychopathe se succèdent les uns après les autres, ce qui n’aide pas le récit à trouver sa cohérence.

C’est original au fond : une sorte d’amorce de Dix Petits Nègres avec moitié moins d’amants se succédant les un les autres. L’impression surtout de voir un long film essentiellement misogyne en fait, avec en filigrane le message suivant : « Demoiselles, voilà le type de femme que vous ne devez surtout pas devenir. » Ce n’est pas le tout de donner des premiers rôles à des femmes, encore faut-il y présenter une image positive de la femme. Ici, on serait plutôt dans le cliché du personnage féminin calculateur, matérialiste, et forcément réservé à des femmes issues du milieu populaire, élevées par des pères alcooliques… On pourrait comparer le personnage à celui de La Femme de Seisaku. On reproche à l’une sa grande beauté, et on la suspecte des intentions portées par le personnage de l’autre film… On comprend facilement dans le film japonais le sens tragique d’être accusée à tort par une population jalouse de votre beauté, et dans l’autre, la facilité de pointer du doigt un type de femme (libre) qu’en réalité personne n’accuse, sauf peut-être les hommes qui en ont peur (les saints sont aveugles, les hommes, toujours victimes), quand tout pourtant les accable. La différence entre la tragédie et le mélodrame en somme (on frôle le grand-guignol, même si on s’épargne au moins le mauvais goût — quoique, la fin inéluctable du personnage malfaisant n’est pas loin d’être ridiculement outrancière).

Le Démon de la chair, Edgar G. Ulmer 1946 The Strange Woman | Hunt Stromberg Productions, Mars Film Corporation

Titre original : Private Hell 36

Année : 1954

Réalisation : Don Siegel

Avec : Ida Lupino, Steve Cochran, Howard Duff, Dean Jagger

Amusant de voir qu’Ida Lupino a participé à l’écriture du scénario, mais que ça n’ait pas pour autant rendu son personnage moins anecdotique dans l’affaire… Histoire de cordonnier. Elle crève d’ailleurs, en tant qu’actrice cela va sans dire, un peu trop l’écran pour n’être qu’une vulgaire chanteuse de bar : dès qu’on ne la voit plus, le film perd de son charme et retombe sur ses pattes criminelles bien ternes.

L’intrigue policière ne vaut pas grand-chose et souffre d’un certain manque d’unité : une première partie où deux détectives s’appliquent à rechercher un voleur de billets de banque (avec l’aide de notre chanteuse de bar coscénariste), et une autre où ils s’opposent, car l’un voudrait garder une petite partie du magot pour eux. Le rythme naturel de l’intrigue policière est plombé par des séquences réalistes mettant nos détectives en scène dans leur vie quotidienne et familiale ; or, l’image d’Épinal est tellement grossière qu’on peine à plaindre un des deux détectives quand il se retrouve placé devant le fait accompli par son partenaire. Partenaire qui, d’ailleurs, passe du mec sympa à une crapule en moins de temps qu’il en faut pour le dire… On rêve de la constance des chanteuses de bar, femmes fatales, toujours, elles, invariablement floues et insaisissables.

Ce côté brouillon et naïf du scénario est sauvé in extremis par une dernière (et seule) astuce qu’on sent un peu venir (ce qui est une qualité) et qui permet à toute cette histoire anodine de prendre fin, comme dans toutes les bonnes histoires, en se conformant, ou retournant, à l’ordre établi (même si en y réfléchissant, le petit tour final manigancé par le chef de la police paraît bien trop risqué — fatale pour un des personnages — pour être crédible).

Bref, un film noir bon et honnête, c’est un film où la femme fatale est au cœur de l’intrigue, pas un simple pion ou un personnage utilitaire posé négligemment près d’un piano. On se contentera donc ici d’une vulgaire série B… ou d’un vulgaire film de flics comme seuls les vrais durs peuvent les apprécier. Un film de Don Siegel en somme. (Ce que je préfère chez lui, c’est bien ses films avec une pointe d’humour ; on sourit ici autant qu’après trois jours de garde à vue).

Curieux, tiens, j’ai des réminiscences de mallette pleine de billets avec Walter Matthau…

|

Le Feu |

Réalisation : Giovanni Pastrone Avec : Pina Menichelli |

Parangon du film de vamp populaire à l’époque. Le film est sous-titré la favilla — la vampa — la cenere. En français, l’étincelle, la vamp et la cendre, autrement dit une allégorie de l’inspiration artistique dans laquelle la muse de l’artiste devient maléfique… On peut alors retraduire le titre par « elle l’allume, le vampirise (ou l’aspire, là où les vraies muses inspirent) et le grille ».

Repérée dans Cabiria, Pina Menichelli se voit ici proposer le premier rôle par Giovanni Pastrone, délaissant ainsi un temps les péplums pour profiter de la popularité du phénomène « vamp ». C’est simple et efficace, le film étant structuré autour des trois parties de son sous-titre, et Pastrone propose deux ou trois travellings à la Cabiria en plus de nombreux panoramiques.

À noter l’utilisation du hibou pour illustrer symboliquement le caractère sournois et malfaisant du personnage féminin (Pina Menichelli porte même une sorte de diadème rappelant la coiffe d’un hibou…). Y a des symboles étranges : Ridley Scott reprendra l’animal aux côtés d’une autre femme fatale dans Blade Runner…

Le Feu, Giovanni Pastrone 1916 Il fuoco (la favilla – la vampa – la cenere) | Itala Film

Titre original : The Seventh Victim

Année : 1943

Réalisation : Mark Robson

Production : Val Lewton

Avec : Kim Hunter, Tom Conway, Jean Brooks, Isabel Jewell

Il est difficile malgré ses nombreux défauts de ne pas trouver cette étrange petite production entre noir et horreur fort sympathique. C’est que le film rassemble parfois le pire, certes, mais aussi certains éléments qui, pris séparément, sont très réussis.

Premier film de Mark Robson, qui sera capable de réaliser plus tard le pire comme le meilleur (Les Plaisirs de l’enfer, La Vallée des poupées), son travail n’est pas franchement à remettre en cause. Il fait le job, dans ce que probablement on lui demande de faire, et ne peut toucher au reste qui capote, soit parce qu’il n’en est pas capable, soit parce que quelqu’un d’autre a la main sur la production. Et ce quelqu’un, il est fort possible que ce soit le producteur, Val Lewton. Celui-ci, en plein âge d’or du film noir et en une demi-douzaine d’années, celles de la guerre, produira semble-t-il des films aux atmosphères très similaires entre film noir et film d’horreur : La Féline, Vaudou, L’Homme-Léopard… On retrouve ici par exemple une course-poursuite à la fin qui rappelle celle de La Féline, mais il y a d’autres éléments du film qui sont très réussis.

Le film aurait beaucoup influencé Polanski pour Rosemary’s Baby. L’un de ces éléments très réussis donc, c’est la manière d’évoquer une société secrète, diabolique, agissant comme une secte (Polanski reprendra l’idée pour Le Locataire). Plus le méchant est réussi, meilleur est le film comme disait l’autre. Ça joue donc beaucoup sur le mystère puisque la trame est plutôt simple, et à ce stade, réussie, puisqu’il est question d’une jeune fille venant à New York sur les traces de sa sœur aînée disparue. Principe à la Laura, dans lequel on ne cesse d’évoquer la présence d’une femme qu’on apercevra surtout vers la fin. Quant à la société secrète, on y aura d’abord quelques allusions avant de les voir à l’œuvre lors de leurs réunions. À la simple évocation d’une possible rencontre avec quelques-uns de ses membres, le psychiatre, censé faire tout de même autorité, ou au moins en imposer (ce qu’il faisait jusque-là), préfère se tirer. Effet garanti, à cette seule évocation, sans effet de mise en scène, on comprend la menace.

Si Laura n’a pas le même impact sans Gene Tierney, il faut noter l’aspect visuel remarquable dans lequel on nous baigne dans le finale dès que Jacqueline réapparaît. Habituellement blonde, Jean Brooks est affublée d’une étrange perruque noire façon Golem qui tranche avec sa peau claire.

Jean Brooks en Golem du diable | RKO Radio Pictures

Mais là n’est pas tout. Car pour éviter le plus souvent de tomber dans la médiocrité, les acteurs peuvent faire le boulot. C’est encore eux qu’on voit le plus à l’écran et qui doivent nous convaincre à chaque instant. Les méthodes de jeu ne sont pas forcément bien uniformes, Kim Hunter est parfaite mais même avec beaucoup de sincérité et de justesse, elle garde un jeu très classique. En revanche, Erford Gage, en poète par exemple, et donc surtout Jean Brooks, proposent ici deux interprétations remarquables. Sans cette dernière, les séquences psychologiques auraient été ridicules, et grâce à sa capacité à en faire le moins possible, elle parvient admirablement à faire oublier l’écriture souvent hésitante du film.

Parce que le voilà le gros défaut du film. Si l’idée de départ est excellente, l’univers inquiétant, la mise en scène, le design, les acteurs, si tout cela est parfait, on surfe sur pas mal d’incohérences dans l’écriture et des dialogues trop souvent absurdes. Il y a par exemple une scène de douche très réussie, pour elle seule, car on adopte le point de vue Kim Hunter derrière son rideau et qui reçoit la visite inquiétante de la parfumeuse dont on sait déjà plus ou moins à cet instant qu’elle appartient à ce groupe adulateur de Satan. Elle ne vient lui suggérer que de partir et de cesser ses recherches, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle se trouve à ce stade dans sa chambre d’hôtel. C’est le problème quand on pense tenir une bonne idée de scène mais qu’on n’arrive pas à lier la logique qui nous mènera à elle. C’était ce qui fait le charme d’un film comme Kohraa jouant de la même manière sur les effets du thriller mais se heurtant trop souvent aux incohérences du scénario (on y retrouve d’ailleurs en introduction une scène de bain réussie).

C’est sans doute dommage parce qu’on aurait pu avoir un grand film si on avait échappé à certaines maladresses, mais une chose reste certaine, les qualités du film permettent au moins de passer un bon moment. De la sympathie, toujours, pour les bonnes idées, les atmosphères réussies et les bons acteurs.

La Septième Victime, Mark Robson 1943 | RKO Radio Picture

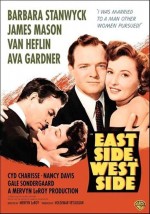

Ville haute, Ville basse

Titre original : East Side, West Side

Année : 1949

Réalisation : Mervyn LeRoy

Avec : Barbara Stanwyck, James Mason, Van Heflin, Ava Gardner, Cyd Charisse

— TOP FILMS —

Mervyn LeRoy avait donné en 1942 un rôle attachant à Van Heflin, celui d’un alcoolique meilleur ami de Robert Taylor, dans Johnny roi des gangsters. Sa performance lui avait valu l’Oscar du meilleur second rôle. Heflin et Mason ressortent tout juste du Madame Bovary de Minnelli : on prend presque les mêmes et on recommence. Heflin jouait Charles Bovary en petit saint des campagnes, et James Mason était Flaubert devant répondre face à ses juges de la perversité infamante de son roman. Ici, comme toujours ou presque, Mason joue le pervers, et Van Heflin, l’homme idéal (débarrassé, lui, de son vice). Deux hommes, deux sociétés d’hommes, ceux qui la gardent basse et ceux qui la tiennent haute.

L’alcool a disparu, Van Heflin refuse le seul verre qu’on lui tend dans le film, et il feint même l’ivrogne à un comptoir de bar pour soutirer les vers du nez d’une grande blonde explosive. Le recyclage des idées a du bon, ça éveille l’imagination. Pourquoi autant de fêtes, de cocktails, de réceptions, et si peu d’alcool ? Parce que d’addiction ici, il n’est question que de sexe. Pas besoin de le montrer, ni même de l’évoquer, il suffit de faire entrer en scène Ava Gardner et le tour est joué. À la blonde Lara Turner de Johnny Eager, on passe à la brune magnétique, hypnotique. Code Eyes : la MGM s’occupe de tout rien que pour vos yeux… L’addiction, c’est avoir le choix entre une goutte de Gardner ou une goutte… de Cyd Charisse. Quelle orgie. James Mason ne s’agite que pour la première, et tandis qu’il tente de résister en vain pour rester attaché à sa belle-mère (et accessoirement à sa femme : Barbara Stanwyck fera l’affaire, c’est une femme délaissée non ?), on peut se laisser troubler par l’allure de la seconde. Nul besoin de voir les jambes de Cyd : elle glisse comme un cœur, elle file même entre les doigts de cet idiot d’Heflin qui préfère jouer les détectives ou sécher les larmes de Barbara (ce qui est peine perdue, on le sait) plutôt que de frotter le museau sale de sa gamine.

Quel monde, en effet…

Et si le titre français, reconnaît, sans doute malgré lui, les deux états qui définissent au mieux la vie d’un homme (Vit haut, Vit bas), le titre original joue plus dans la latéralité avec un East Side, West Side. S’il est commode pour un Français de reconnaître dans un titre la notion érectile qui est le grand dilemme de l’homme dans sa diversité, il lui serait en effet bien plus compliqué de distinguer à quoi se rapportent l’East Side et le West Side. Au mieux on ne sait donner de la tête voyant des stars arriver de tous côtés. On ne distingue pas plus l’origine des femmes qu’on rencontre : on ne sait pas de quelle jungle peut bien sortir Ava Gardner, mais on reconnaît bien en elle la panthère ; et on se demande de quel quartier piteux peut bien sortir Cyd Charisse pour avoir le maintien d’une reine. Tout ce que je peux dire de New York, c’est que, quelle que soit la fille, les deux rives sont parfaitement symétriques une fois plongées dans une grande robe du soir. Deux collines étroites qui se font face et qui luisent sous les projecteurs, ce sont les épaules. Une grande plaine nue au nord qui se présente vers la mer comme une péninsule de sable fin, c’est le dos décolleté ; et au sud une barrière de corail qu’on devine à l’étroit sous son manteau d’argent… Bon sang que ces femmes sont belles ainsi ficelées d’est en ouest !…

Ville haute, Ville basse, Mervyn Leroy 1949 East Side, West Side | Metro-Goldwyn-Mayer

L’histoire, les rapports, les enjeux, ont ce petit côté charmant qu’on retrouve parfois chez Naruse. Il faut avouer que c’est particulièrement agaçant au début du film quand chacun est un peu trop à sa place, que les compliments pleuvent, et que même quand le vice montre le bout de son nez, il est clairement identifié et placé dans un coin. Mais dans cette grande maison de poupée qu’est Manhattan, James Mason, pervers comme tous les hommes, addict sur le chemin de la rédemption, finit heureusement par se laisser engloutir par cette mer intérieure, qu’on la nomme Désir, Passion, ou tout simplement Ava Gardner. Preuve en est faite, ce n’est pas l’homme qui prend la mer, mais la mer qui prend l’homme… L’addiction est salée. Pourtant on nous sucre le plaisir d’un défilé de robes du soir, on remercie Ava et Cyd, et on en finit avec une laborieuse enquête qui sera dessaoulée en un claquement de doigts par notre bon Charles Bovary. On pleure devant l’enfumage : on s’était mis d’accord pour que les femmes soient des anges fatals auxquels plus on résiste plus on se laisse prendre, et que les hommes… restent des hommes. Ça casse le rêve si tout à coup Van Heflin, héros de guerre, membre reconnu des services secrets, capable de tomber amoureux de Barbara en un clin d’œil, protecteur de la veuve éplorée et de l’offre vain(e), sponsor dévoué, sobre, intelligent, rusé comme Ulysse… bref, si Van Heflin tient le premier rôle ! Il y aurait en effet plus ennuyeux que de raconter la vie d’Emma Bovary : raconter celle de Charles.

Dommage pour la fin, mais le reste n’est qu’embrasement. Si Ava m’appelle, j’arrive sur-le-champ. Je la prends tout entière par les épaules, je la balance de gauche à droite, je la gravite, j’y laisse un ou deux ongles, je m’échoue sur sa barrière de corail. Et je mouille l’ancre, quelque part à marée haute, pour lui dire que je l’aime.

Hé, Ava… tu descends ?!

Du sang dans le soleil

Titre original : Blood on the Sun

Année : 1945

Réalisation : Frank Lloyd

Avec : James Cagney ⋅ Sylvia Sidney

Le film est non seulement divertissant, mais pas inutile, car il permet de s’intéresser un peu plus à une époque assez méconnue en Europe : la première moitié du XXᵉ siècle au Japon, alors superpuissance nationaliste, militariste, expansionniste… On participe ici volontairement à entretenir le mythe du document supposé exposer le plan d’expansion planétaire du Premier Ministre nippon dans les années 20 : le Tanaka Memorial.

Dans un panneau au début du film, l’auteur présumé de ce document, le chef militaire et premier ministre Tanaka est présenté comme l’équivalent d’Hitler. Si le document existe bel et bien, il est aujourd’hui reconnu par les historiens comme étant un faux. L’intérêt, même si c’est un faux, c’est qu’il décrit bien les ambitions expansionnistes de certains militaires japonais.

James Cagney joue donc le directeur de la rédaction d’un journal à Tokyo. Il vient de révéler à ses lecteurs la possible existence d’une volonté expansionniste au niveau planétaire des autorités japonaises (notamment l’attaque des États-Unis). On ne sait pas bien comment il a eu ces informations. Peu importe, à partir de ce moment, les ennuis vont commencer pour lui, et la traque, la surveillance dont il va être la cible, ne fera qu’attiser son intérêt pour ce complot international. L’existence d’un document prouvant les intentions et le plan japonais arrive très vite, Cagney croit s’en saisir, les Japonais pensent qu’il l’a, en fait non, etc.

On est dans un mélange de film d’espionnage avec ses faux-culs aux longues oreilles derrière chaque porte (on a l’impression de voir Peter Lorre toutes les dix minutes), policier (enquête seul contre tous, police secrète…), le mélo (pour les beaux yeux et la voix douce de Sylvia Sidney). Pourtant, ça tient la route. C’est fichu comme un bon Hitchcock : le MacGuffin, l’accusation à tort, la fuite, la quête de la vérité, la femme manipulatrice, etc.

On pourrait avoir des doutes sur les intentions d’un tel spectacle. On est en 1945, les films de propagandes sont nombreux. Celui-ci en est clairement un. Mais ce serait vraiment bouder son plaisir. Le lien avec les événements de l’époque est très clair. Alors que les faits du film se passent à la fin des années 20, on sent surtout à la fin la référence (montrée donc ici comme une prédiction) à l’agression japonaise de Pearl Harbor. À un chef de la police secrète venu le chasser jusqu’à l’ambassade des USA qui lui parlait de la culture du pardon des Occidentaux à l’égard de leurs ennemis, Cagney répond : « Pas sans avoir rendu la monnaie de la pièce ! ». Le film s’arrête là-dessus. Le message est clair. Hiroshima, ce n’est rien d’autre que (notre) réponse à Pearl Harbor. Violent.

Du sang dans le soleil, Frank Lloyd 1945 Blood on the Sun | William Cagney Productions

— Pearl Harbor, yatta ! — … ?!

Le Masque arraché

Titre original : Sudden Fear

Année : 1952

Réalisation : David Miller

Avec : Joan Crawford, Jack Palance, Gloria Grahame

Thriller romanesque intéressant. Pendant plus d’une heure, chaque scène apporte un élément nouveau à l’action. Tout se met lentement en place, on ne sait pas encore à quel genre de film on a affaire jusqu’à l’apparition de Gloria Grahame (qui est souvent le petit grain qui fait sauter une mécanique bien huilée : certaines roulent des hanches, elle, pas besoin, tout est dans le regard, une véritable enfumeuse).

C’est fascinant de suivre ainsi toute la mise en place du thriller. L’utilisation par exemple d’un élément-clé dans la révélation des intentions du couple diabolique : le dictaphone. Dès son introduction, on comprend qu’il jouera un rôle dans le récit. On respecte à la lettre certains principes utilisés par Hitchcock. On voit tout venir. Et c’est ça qui nous met en tension. Ensuite, au récit de nous surprendre avec ce qu’on attend. Par exemple, en voyant le couple se rendre dans le bureau de Joan Crawford, on comprend qu’ils seront enregistrés à leurs dépens. L’utilisation dans la scène suivante du suspense est exemplaire. On sait qu’il y a quelque chose sur la bande et le temps pour y arriver ne cesse d’être reporté. Quand Joan Crawford met au point son plan pour se venger de son mari, le récit nous montre, point par point, comment elle va s’y prendre. On sait que l’enjeu du récit sera alors de nous surprendre avec ce qui est prévu. Ça marche un temps. Une fois qu’elle est découverte et que son mari comprend, ça ne devient plus qu’une course-poursuite. Tout s’était jusque-là mis en place par les dialogues, à travers des séquences très courtes, et arrivé au climax, on tombe dans une vulgaire chasse. Dommage pour cette fin, mais tout le reste, notamment toute la mise en place, avant même l’arrivée de Gloria Grahame, est un vrai bijou d’écriture.

Jack Palance est crédible dans son rôle. L’erreur aurait été d’en faire une crapule, un manipulateur. En fait, on sent bien qu’il y a un véritable amour qui naît entre eux au début, contrairement à ce qu’il dit dans la scène enregistrée (qui pour le coup manque un peu d’à-propos). Il aurait sans doute fallu plus s’attarder sur ses hésitations, pris au piège par Gloria Grahame, la manipulatrice, de ce canevas infernal. On aurait pu montrer à ce moment ses doutes. Mais le récit était plus centré sur le personnage de Joan Crawford. C’est vrai qu’elle est parfaitement crédible dans le rôle. Mais suggérer le doute dans l’esprit de Palance aurait été plus efficace.

L’image est un peu crade par moments. Noir et blanc de série B, qui nécessiterait sans doute une restauration ; il y a des jeux de lumière, un travail de contre-plongées et de surimpressions qui n’est pas du tout servi par les qualités médiocres de l’image.

Un dernier mot concernant Gloria Grahame que j’adore. Rien qu’à sa présence on sent souvent venir le coup tordu. Elle inspire un mélange de désir partagé et de confusion parce qu’on ne sait pas si c’est le personnage masculin qui va se la faire ou si c’est elle. Un petit côté neuneu et sexuel bien trompeur. D’autant plus intrigant que ce serait un peu la honte de se faire avoir par une sotte. La fascination qu’elle dégage dans la plupart de ses rôles, elle vient de là justement, tu ne sais pas si elle est stupide ou si elle joue les stupides, ce qui oblige à une suspicion permanente. Ça rajoute au côté « femme fatale » habituel.

Le Masque arraché, Sudden Fear, David Miller 1952 | Joseph Kaufman Productions

Blue Velvet

Année : 1986

Réalisation : David Lynch

Avec : Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Laura Dern, Dennis Hopper, Dean Stockwell

— TOP FILMS —

Plus je vois Blue Velvet, plus je l’aime. C’est bien probablement le seul film de Lynch que je vénère autant. Pour moi, c’est le film sans doute où l’histoire s’accorde le mieux avec la forme et le style si particulier du réalisateur. Il n’en fait pas des tonnes, la forme est juste au service du récit.

Le véritable atout principal du film, c’est son histoire. Simple, mais forte. On reconnaît la patte de Lynch aux effets bizarres, mais on ne tombe pas dans le mystère abscons ou le grotesque. Les personnages sont barrés, mais ça se tient, du moins on y croit. Les symboles sont aussi plus accessibles que dans d’autres films. Ici, c’est simple, l’histoire d’un étudiant qui revient dans la ville de ses parents. Dans un terrain vague, une oreille pointe le bout de son nez, et à partir de là, il va essayer de savoir à qui elle appartient. À travers cette enquête, c’est surtout l’entrée d’un jeune homme dans le monde étrange des adultes. Ce n’est pas pour rien que Lynch utilise la scène du « môme » planqué dans le placard : ça ramène inévitablement à une image d’enfant surprenant ses parents dans leur intimité.

Autre symbole bien traditionnel, presque hitchcockien, celui du double féminin. La blonde angélique qui l’aide dans son « enquête » et la brune barrée, sauce nympho. La seconde pourrait être son fantasme, sauf qu’elle est bien réelle, et quand elle rencontre la première, ça jette comme un froid.

Le film est articulé autour de cette scène centrale, longue, dans laquelle le personnage principal se cache dans une penderie et assiste à un étrange spectacle qui explique une partie du mystère de l’intrigue. Là où Lynch va plus loin, c’est qu’il finit par faire entrer le héros dans la scène et par créer un lien direct entre le personnage du voyeur et de la victime (ou pour en revenir à ma première idée : il finit lui-même par franchir le pas et ne rien faire d’autre que succomber aux mêmes fantasmes incestueux que le personnage d’Hopper). C’est là que le récit atteint son paroxysme, avec le personnage cette fois que joue Isabella Rosselini.

Les images sont magnifiques. Tout flashe comme dans une BD ou une publicité des 50’s. Les bleus sont bien bleus, les rouges bien rouges…

L’emploi pendant tout le film de la musique est hallucinant. Que ce soit la musique sous opium de Badalamenti, accentuant la volonté de Lynch de ralentir le temps et de le rendre pesant, d’accentuer l’impression d’étrangeté. Ou que ce soit dans les chansons… Blue Velvet bien sûr, mais aussi cette scène hors récit où Dean Stockwell (encore plus folklorique que dans Code Quantum ! grimé comme une précieuse ridicule) pousse la chansonnette In Dreams (Roy Orbison, tube énorme, crooner premier degré, second ? difficile à dire après avoir vu la scène) en chopant une ampoule en guise de micro ! À la fois poétique, flippant (le mec est dangereux) et déconcertant (c’est grotesque, mais c’est tellement joué au premier degré que ça en est génial). Cette chanson totalement vaporeuse qu’est Mysteries of Love…, on plonge dans un rêve… Ou encore quand le héros se fait tabasser, à nouveau sous In Dreams…, quand cette fille sortie d’on ne sait où, danse sur le capot de la voiture… (Même emploi à contresens de la musique dans une scène que Tarantino).

Si ce n’est pas du chef-d’œuvre ça…

D’autres images sont particulièrement marquantes dans le film. Le ripou à la veste jaune, mort, qui inexplicablement tient encore debout… Dennis Hopper qui se shoote… à l’oxygène. Le rouge à lèvres de la Rosselini, sa dent cassée. Quelques répliques : « c’est vraiment un monde étrange… » « Ne me touche pas ou je te tue ! — tu aimes quand je te parle comme ça ?… Bébé veut baiser » « Me regarde pas putain ! » « Pour van Gogh ! » « Tu as vu tout ça en une nuit ? » « Je t’ai cherché dans mon placard ce soir » « T’es déjà allé au paradis de la chatte ? » « Il a mis sa maladie en moi… »

Blue Velvet, David Lynch 1986 | De Laurentiis Entertainment Group (DEG)