Fontaine, j’écris ton nom

Histoire écrite sur l’eau

Titre original : Mizu de kakareta monogatari

Année : 1965

Réalisation : Yoshishige Yoshida

Avec : Mariko Okada, Ruriko Asaoka, Isao Yamagata, Masakazu Kuwayama

— TOP FILMS —

Yoshida a en commun avec Ozu de s’appliquer toujours à refaire le même film. L’esthétique noir et blanc, les angles de prise vue audacieux, le rythme lent, les ellipses, l’atmosphère énigmatique. Si toutefois son œuvre tourne toujours autour de l’idée du désir, ses films sont souvent « à fleur d’eau » : en suggérant plus qu’en expliquant, il prend le risque de noyer son propos. On lui reproche alors sa froideur, son esthétisme creux, car il est vrai qu’à trop vouloir chercher à couper l’eau en quatre, on refuse tout bonnement de rentrer dans son jeu. Chez Ozu, les sujets peuvent ne pas nous toucher, il restera toujours l’humour imperceptible grâce auquel on aura toujours l’œil qui frise. On pardonne plus facilement quelques errances quand cet humour arrive à pointer le bout de son nez, alors que quand on choisit l’austérité et des sujets lourds, c’est notre nez qui aurait tendance à piquer. La beauté endort, l’humour réveille. J’imagine donc, puisque tous les films de Yoshida présentent globalement les mêmes qualités esthétiques, que si certaines de ses histoires nous touchent plus que d’autres, c’est qu’il présente des sujets qui ont plus de chance de nous séduire.

J’aime le vice dans les films, mais mieux vaut que ces vices ne débouchent pas sur d’interminables discussions. Que ce soit Amours dans la neige, Eros + Massacre ou Purgatoire eroica, c’était trop cérébral, les enjeux m’échappaient, les discours m’épuisaient. Ici, les enjeux sont clairs et simples à comprendre. Du moins, ils sont assez bien suggérés pour qu’on puisse comprendre le sens du récit et accepter de le suivre jusqu’au bout. Tout y passe au rayon des vices familiaux : inceste, adultère et pédophilie. Pas la peine d’en rajouter dans l’explicatif, c’est clair comme de l’eau de roche. Et au lieu d’avoir des dialogues pompeux et répétitifs, ces thèmes apparaissent au travers de flashbacks ou de situations, ce qui est bien plus conforme à mon goût.

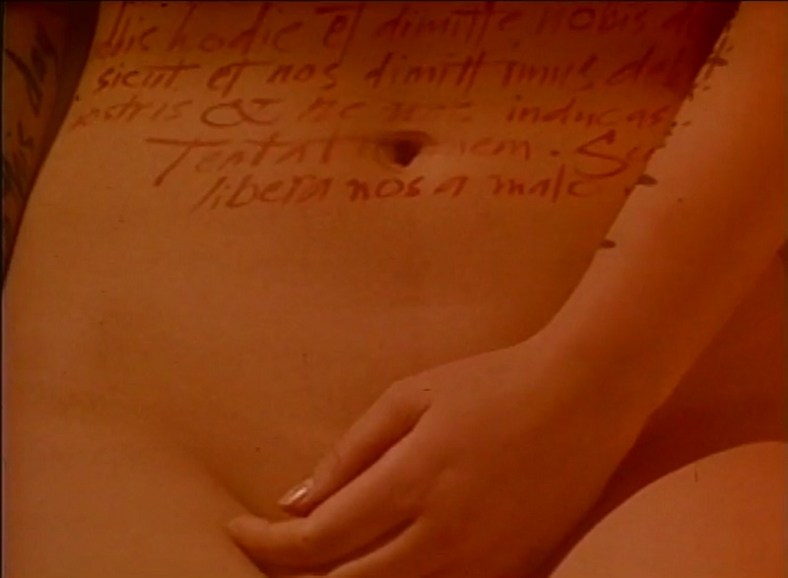

Cela commence par un bain un peu trop sensuel entre la mère et son fils sous les yeux du père. Qu’un enfant aime sa mère à cet âge, c’est naturel (d’autant plus que la mère en question est sans cesse présentée comme une sorte de déesse — frigide — attisant le désir même des camarades de classe du fils), seulement la fonction du père est de rappeler qui est le mâle dominant et qui commande. L’interdit tombe quand le père, dans la même scène, se met à cracher du sang comme pour sceller l’union de la mère et du fils, comme une sorte d’autocastration du père pour laisser la place au fils, comme une sorte de petite mort par dépucelage oral (oui, oui, le symbole). Quelle que soit l’interprétation qu’on en fait, le problème est posé : on trouve une origine crédible au trouble du fils, et les enjeux pour le reste du film.

Histoire écrite sur l’eau, Yoshishige Yoshida 1965 Mizu de kakareta monogatari / A Story Written with Water | Chunichi Eigasha

Yoshida adoptant toujours la même ambiance dans ses films, on se demande parfois pourquoi il est si austère, un peu comme quand on arrive en plein milieu d’une scène où tout le monde tire une tronche d’enterrement sans comprendre que justement quelqu’un vient de mourir…

— Qui est mort ?

— Personne, c’est un film de Yoshida.

Ici, rapidement, l’origine du trouble est suggérée, illustrée par un flashback, non par des dialogues ronflants, et cette austérité est donc justifiée, ce n’est pas un caprice esthétique.

Le reste du film peut alors surfer sur cette première impression et développer les autres thèmes pour enfoncer le clou. Le regard du fils sur la sexualité de sa mère avec d’autres hommes, et en particulier son beau-père ; le regard des jeunes filles sur le désir qu’il pourrait avoir pour elles ; la peur d’éprouver du désir pour une femme qui pourrait tout aussi bien être sa sœur ; le désir recouvré avec une simple prostituée payée encore par ce beau-père qui pourrait être son père (encore lourd de symbole) ; l’expérience sexuelle et furtive dans son enfance avec une amie de sa mère ; le désir à nouveau de tuer le père (l’amant de sa mère) ; le désir d’en finir par un double suicide ; le refus d’avoir à son tour une progéniture, etc.

Tout ça est traité de la meilleure des manières. La difficulté est toujours d’en faire trop ou pas assez, et peut-être en dehors de cette fin un peu appuyée, il m’a semblé que pour une fois Yoshida était dans le ton et adoptait les proportions justes (autrement dit, les miennes, celles qui correspondent à ma sensibilité).

Yoshida n’est pas encore dans les excès géométriques de certains de ses prochains films — cette esthétique, propre, travaillée comme un bonsaï. L’austérité lisse de Yoshida, difficilement supportable, évoluera en suivant le poids de sa femme. À ce propos, notons la présence longiligne de Ruriko Asaoka, apportant ce contrepoint indispensable et nécessaire à celle déjà voluptueuse de Mariko Okada.

Ruriko Asaoka et ses pommettes de la discorde

Une constante chez Yoshida, rendue possible grâce à l’usage d’un format Cinémascope : la partition harmonieuse de l’écran, avec comme souvent aussi une certaine constance dans son design à reproduire des polygones blancs bariolés de traits fins… géométriques (quand on dit que certains décors sont des personnages, chez Yoshida, certains cadres pourraient presque être des visages) :

Dans les années 60, on s’amuse également beaucoup à proposer des champs-contrechamps… inclusifs. Bel exemple :

Listes sur IMDb :

✓

✓

✓

✓