Soirée assez affligeante à la Cinémathèque où les tentatives d’hommages à une cinéaste médiocre tournent à la rencontre politique. Exemple parfait du « quand on fait un effort pour se mouler dans le politiquement correct, on prend le risque d’un retour de bâton plutôt inattendu ».

Comment défendre une cinéaste médiocre, comment la présenter ? C’est que des auteurs médiocres, il y en a de présentés tous les jours à la Cinémathèque, on en fait même des soirées spéciales le vendredi. Seulement là, parce qu’il faut contenter quelques militants qui veulent forcer, biaiser, l’histoire (du cinéma) on se trouve tout con à présenter une réalisatrice anecdotique (et ce n’est pas une critique quand on s’intéresse à l’histoire du cinéma) comme on présente les meilleurs cinéastes du siècle.

On évoque l’histoire, son rôle. On en vient, forcément, à rappeler que les principaux réalisateurs de l’époque, et donc Arzner, ne sont que des employés au service de studio, que leur apport créatif est parfois mineur, et enfin que la notion d’auteur est plus que discutable, sinon anachronique… Tout ce qu’on pourrait se permettre de dire avec n’importe quel autre cinéaste. Et là, on se fait taper sur les doigts parce que non, mon Dieu non, une femme cinéaste, ça ne peut être qu’une artiste opprimée, une auteure de talent dont l’importance n’a été que minimisée depuis des décennies par ces machos d’historiens du cinéma.

Ces militants, qui ont sifflé en présentation l’auteur du billet de présentation, et qui n’iront probablement pas voir les autres chefs-d’œuvre de la rétrospective, et qui, belle ironie ont applaudi à la fin de ce qu’il faut bien appeler une merdasse follement conventionnelle, ils y connaissent quoi aux films de cette période, ou même au cinéma ? Ça se sentait très vite, les lieux n’étaient pas fréquentés par des habitués. Ces gens-là ne sont pas des cinéphiles mais des agitateurs.

Quand on milite, quelles que soient ses idées, c’est assez con de miser sur le mauvais cheval. Et je ne dis pas ça pour Katharine Hepburn, parce que précisément, s’il fallait faire une rétrospective sur une femme, ou un “genre”, qui a eu une importance dans le cinéma à cette période charnière, à la naissance du parlant à Hollywood, c’est précisément sur Hepburn, précisément sur une de ces actrices au fort caractère qui a montré la voie à travers l’écran à de millions d’autres.

Le soft power féministe il était là, à l’écran, son génie nous explosait à la gueule. Et tout ce que ces imbéciles voient, ce n’est que le talent (sic, raclement de gorge) de Dorothy Arzner. Que tous ceux-là réclament des rétrospectives de ces stars féminines du muet et des années 30 avant que le code foute tout ça à la poubelle, parce qu’on ne biaise pas l’histoire, et l’histoire c’est là qu’elle s’est faite. Faut pas être cinéphile pour reconnaître du talent à une réalisatrice sans envergure et pour reconnaître que la seule chose qui sauve le film du navet total c’est bien la présence d’une des plus grandes actrices du XXᵉ siècle. Encore jeunette et déjà une autorité naturelle, une présence sans faille, des nuances grinçantes qui vous empêche de détourner les yeux, une intelligence de chaque instant… bref, un génie. Elle aura sa rétro, elle ? Est-ce que les militants en ont seulement quelque chose à foutre ou est-ce qu’ils sont tellement biaisés par les considérations auteuristes de l’époque qu’ils ne peuvent croire qu’il n’y ait et qu’il n’y a toujours eu que les “réalisateurs” qui ont compté ? Parce que sinon, une rétrospective Leni Riefenstahl, pourquoi pas. S’il faut que ce soit des femmes autant qu’elles aient du talent et que leur poids historique dans l’histoire soit significatif.

Ah, on rira quand dans un siècle, les mêmes iront chercher le nom des réalisatrices dans les épisodes de séries TV. La série TV, grosse machine artisanale où tant de réalisateurs/trices sont passés…

C’était d’autant plus ironique, qu’au point de vue purement créatif, je parle de la réalisation, tout le travail un peu original, a été effectué par un homme, Slavko Vorkapich, avec ses fameux effets de transition (un peu datés d’ailleurs).

Et quel sort réserve-t-on à une autre femme qui pourrait tout autant voire plus faire figure ici « d’auteure » : la scénariste attitrée d’Arzner, Zoe Akins ? Rien que dalle. Sans doute parce qu’il y a pire que d’être une femme cinéaste dans l’échelle des valeurs, ou du pouvoir, ou de la biaisatitude, c’est d’être une femme scénariste, qui plus est homosexuelle, qui se tapait la metteur en scène. Qui porte la culotte ? qui est l’auteure entre celle qui écrit dans l’ombre et l’autre qui plante sa caméra comme il faut dans un studio ?…

Tout cela n’a aucun sens. Dans un film de studio, l’auteur, c’est le studio, point. Tous les collaborateurs sont des pions. En revanche, le pouvoir à l’écran des acteurs (et donc des actrices), il est bien réel, parce que c’est à eux que les spectateurs s’identifieront. Qu’une femme soit derrière la caméra, ça n’aura rien changé à la condition de la femme au cours du XXᵉ siècle. Ces actrices de Hollywood, donc de studio, et pas forcément américaines, du muet jusqu’à l’instauration du code, elles, elles ont changé la face du monde et ont participé au seul véritable pouvoir capable de changer au moins la donne, de donner la direction : le soft power. Le véritable pouvoir il est là, chers militants. Il est sur pellicule, pas derrière la caméra. C’est de la culture, chose étrange, à laquelle ces zouaves n’ont que foutre, précisément parce que l’art n’a pas de sexe. Ça se dit comment, ça, soft power en langage politiquement correct ? Ça ne se dit pas. Ça se voit. Et certains n’ont donc rien vu ce soir de Katharine Hepburn. Se promener un 14 juillet 89 à Paris, rêver de liberté et d’égalité, et ne rien savoir de ce qui se passe à la Bastille. Ça s’appelle militer les yeux bander, ou se pavaner avec un t-shirt Che parce que la rébellion est à la mode. Artifice, mon amour.

Merci, au revoir, ceux-là, on ne les reverra plus pour le reste de la rétro.

Ah, et le film ? ben, le film est nul, mais ce n’est pas forcément du fait de son admirable « auteure ».

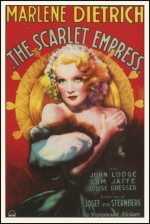

Quelques images, de qualité médiocre comme le film, de la bande-annonce pour vous sustenter avant d’aller voir ailleurs :

Année :

Année :

Année :

Année :