Anna Karénine

Titre original : Anna Karenina

Année : 1967

Réalisation : Aleksandr Zarkhi

Avec : Tatyana Samoylova, Nikolai Gritsenko, Vasiliy Lanovoy

Aucune tension ne naît sans silences. Le bavardage rend tout vain et sans relief. À vouloir honorer Tolstoï, on oublie de faire du cinéma.

C’est l’écueil éternel de l’adaptation, qu’elle soit littéraire ou théâtrale. Comment aménager les pauses, provoquer des moments forts, laisser certaines situations prendre forme visuellement ou à travers quelques plans, sinon tableaux, qui allégeront le recours systématique aux dialogues pour faire avancer l’action ? Comment ne pas tomber dans le piège des répétitions et du « sur place » une fois qu’une situation est comprise par le spectateur (c’est qu’on n’a que deux heures) ? Bref, faire des choix à l’intérieur des directions suggérées ou imposées dans un roman, et le trahir suffisamment pour rendre son adaptation plus cinématographique, c’est ce que doit faire toute adaptation. Traduire un roman en images, c’est trahir.

Certains passages obligés, qui sont des marques distinctives de l’écriture cinématographique comme les connecteurs logiques dans un récit, des signes telles que les transitions, les séquences dans les lieux publics, les scènes « d’action » plus que de dialogues (il suffit parfois de montrer un personnage « faire » pour le mettre en situation), facilitent ce passage délicat du roman au cinéma. On en trouve quelques-unes de ces marques proprement cinématographiques ici, mais jamais elles ne sont correctement sélectionnées ou suffisantes pour rendre le tout plus cinématographique, moins lourd, moins étriqué, bavard ou désincarné.

Quand on ne maîtrise pas cet exercice d’appropriation ou d’adaptation, passant inévitablement par des trahisons plus ou moins minces (c’est souvent un défaut qu’on remarque dans des téléfilms, quel que soit l’argent dépensé pour reconstituer ces romans), on pourra faire tous les efforts du monde, on n’assure pas l’essentiel. Un silence, une pause, un regard fixe, un mouvement qui tout à coup prend la pose, bref, si tout ça ne saisit pas un instant, celui qu’il faut, notre attention, pour nous tirer vers les personnages, avec leurs motivations et leurs conflits, tout le reste est vain.

C’est bien pourquoi la meilleure histoire possible, avec les meilleurs scénarios, ne fait pas un bon film. La spécificité du cinéma, c’est que son maître d’œuvre en est le réalisateur. Celui-ci doit avoir une qualité principale : rendre au mieux des situations fictives, les mettre en place, pour nous illusionner qu’on « y est » le temps du visionnage. Aucun autre art n’a un tel rapport au réel et à l’imagination puisqu’il nous mâche une bonne partie du travail. Mais pour que le spectateur accepte l’illusion, ces pauses, ces respirations lui sont nécessaires pour qu’il ait l’impression qu’on ne lui force pas la main. Si en littérature le fait, le verbe, remplissent le vide de la page blanche, et par leur pouvoir d’évocation « illusionnent » le lecteur, au cinéma, c’est le champ, autrement dit le plan, le mouvement, l’instant, ainsi que la situation. Un peu comme si le spectateur était transporté quelques secondes sur une scène de théâtre où on y jouerait précisément un bout de scène, puis transporté à nouveau quelques secondes sur une autre : le cinéma, c’est des fragments de théâtre plus que des fragments de chefs-d’œuvre de la littérature.

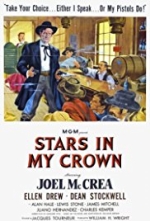

Anna Karénine, Aleksandr Zarkhi 1967 | Mosfilm

Année : 2017

Année : 2017

Année : 1946

Année : 1946

Année : 2002

Année : 2002

Année :

Année :