(ceci n’est pas un commentaire de film, mais une gâchoterie, autrement dit, je spoile)

Une question essentielle : pourquoi Linda Darnell part-elle si vite ?…

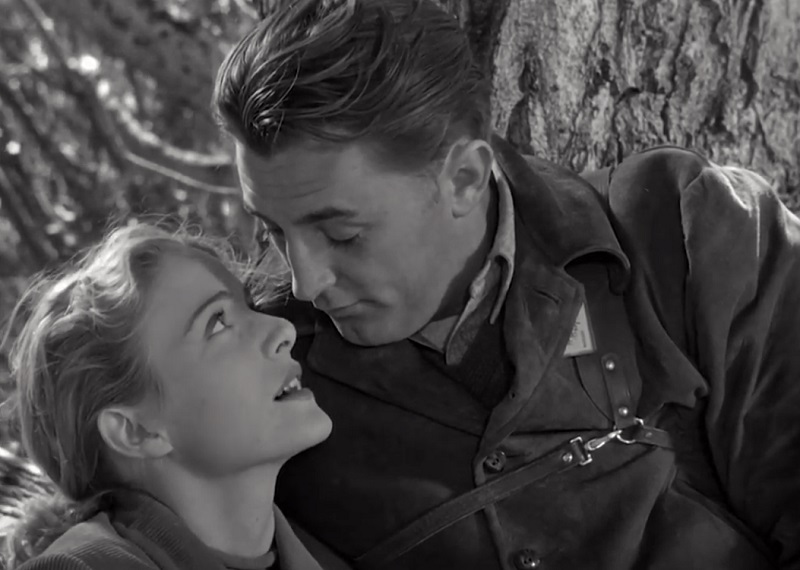

Heureusement, on a droit à Dana Andrews pendant tout le film. Toujours le même type de personnages, avec la même gueule impassible. Mais il a tant la classe, il est tellement fait pour le film noir, avec sa mâchoire serrée, ses lèvres minces et pincées. Même en ayant le rôle principal, il passe souvent inaperçu. Laura, du même Preminger, Les Plus Belles Années de notre vie de Wyler, l’énorme Mark Dixon détective, du même Preminger… et bien d’autres films.

Bref… Un chien errant s’en va pour San Francisco avec trois dollars six cents dans la poche. Pas suffisant pour y arriver, alors il se fait débarquer dans un bled perdu entre Los Angeles et San Francisco, Walton. Le mythe us du type qui arrive dans une ville perdue, la nuit, arrêt n°1 dans le train fantôme… Il s’arrête dans un snack, Chez Pop, le saloon des temps modernes où les héros du film noir viennent décrotter leurs bottes sans éperons.

Fallen Angel, Otto Preminger (1945) | Twentieth Century Fox

Le chien errant tombe sous le charme de la chienne qui sert le café et qui lui pique pour l’occas’ son hamburger (« le meilleur hamburger que je n’ai jamais mangé » finira-t-il par dire). On ne voit qu’elle dans le snack. Bien sûr, c’est Linda Darnell… Dans la mythologie américaine, les déesses servent le café jusqu’à dix heures avant de se vampiriser dans des bars mal famés pour étourdir les « Ulysses » de leur fumée envoûtresse (voir aussi They drive by Night).

Notre aventurier canin se débrouille comme un renard pour trouver où crécher la nuit, c’est qu’il a la langue d’un serpent pour enrouler son monde… Bien plus qu’un chien errant, c’est un beau cabot capable de belles entourloupes… Pour gagner des sous, il se met alors pour la journée au service d’un autre charlatan (petite apparition bien sympathique de papa Carradine). Le chien se fait donc hot dog, pardon… « homme-sandwich » pour l’occasion. Il repasse par le snack pour faire la pub de son charlatan de patron qui donne son spectacle d’illuminé le soir même (pas de mythologie sans magie). L’occasion de faire connaissance avec les personnages qu’on retrouvera tout au long du récit. Car le chien errant doit d’abord aller convaincre les deux sœurs, vieilles filles, les deux poules richissimes de la ville, ce qui assurera le succès du spectacle (ou de l’arnaque). Elles aussi, on les reverra tout du long du récit.

Le chien errant obtient ce que son maître lui demandait. Fin du premier acte : le rideau retombe quand celui du magicien-charlatan se lève.

Maintenant que tous les personnages sont mis en place, que les situations sont comprises, on oublie la magie et on passe aux choses sérieuses… Carradine peut enlever sa robe d’élytres et partir vers d’autres aventures en propageant la bonne parole du kung-fu…, euh, non, pardon.

Acte II. Le chien errant essaie de s’attirer les faveurs de la belle chienne du snack. Seulement, il n’est pas le seul… Beaucoup de prétendants, et beaucoup de futurs suspects. Celui qui lui mettra la laisse au cou sera celui qui arrivera à lui promettre la plus belle niche, une vraie niche où crécher. Car elle en a assez de sa chienne de vie : elle veut mariage et tout le toutim. La vamp déchue, qui en a assez vu, qui rêve d’autre chose que de finir dans un snack perdu entre LA et SF.

Notre chien enragé ne lui propose… pas grand-chose. Des promesses et des preuves d’amour : il devait partir, mais renonce finalement pour sa belle. Il lui promet qu’il trouvera ce qu’elle recherche : sa langue n’est pas bonne qu’à lui rouler palot, mais aussi pour embobiner les animaux crédules… Tiens d’ailleurs, il y a des poules à plumer en ville. Il séduit la plus niaise en lui offrant des hotdogs sur la plage, marche pendant quelques jours sur les œufs pour ne pas éveiller les soupçons de sa vieille sœur… ; il est pris entre l’œuf et la poule pour ne pas vexer sa chienne et s’assurer qu’aucun autre ne lui mette la main à la patte pendant qu’il s’occupera de plumer la poule aux œufs d’or, à San Francisco…

Le chien errant s’envole donc avec son amoureuse et sa sœur pour la ville et utilise un stratagème misérable, digne du père Caradine, pour faire de sa poule sa femme, et faire de son fric, son fric.

Tout le monde rentre à Walton, mais au moment de consommer son mariage, notre chien errant a des remords et lui vient une envie tout à coup de hamburger (les chiens, avec des poules, ne feront jamais des chats — et j’évite toute allusion au minou, ça vaut mieux). Le chien se retrouve donc à errer la nuit de sa noce, sous une lune âpre et mélancolique, et revoit sa belle dans son snack (oh, le romantique…) pour lui offrir tout son miel… Mais les belles ne savent jamais ce qu’elles veulent, surtout quand elles courent plusieurs lièvres à la fois, et fait comprendre à son clochard de cabot, que s’il a trouvé où crécher ailleurs, c’était son problème, mais qu’elle ne voulait ne rien avoir affaire avec un chien qui sort tout juste du poulailler et qui sent la cocotte. Alors, la belle repart avec son rendez-vous de soir… Fourrée dans l’ombre du snack, la sœur de la poule, celle qui n’avait jamais eu confiance a tout entendu…

Le lendemain, le chien errant se réveille, au pied du lit de son maître. Dans la nuit, sa belle a été assassinée… Nom d’un cabot hurlant, mais qui que ça peut être ? (Fin de l’acte, on reprend son souffle, on mange un caramel).

La police demande au flic de NY, un vieux renard de la ville à qui on ne la fait pas (l’un de ceux qui tournaient autour de la belle dans son snack, un autre personnage errant, perdu, qu’on se demande bien que quoi qu’il fait dans cette ville perdue au milieu de rien) de renifler la trace du tueur.

Au matin, donc, le renard, réunit quelques-uns des coupables : le patron (une sorte de crâne d’œuf amoureux et débile) du snack, notre chien errant, et un inconnu, l’homme mystère qui semblait tenir la corde pour embarquer la belle.

C’est la scène peut-être qui fait le plus penser à du Preminger, non pas celui de Laura, mais de celui d’Autopsie pour un meurtre. Pour la première fois, tout le monde semble s’être levé à l’aurore avec les poules : tout est clair et pourtant…, non, on est dans le brouillard. On y sent tout à coup un petit coup de sobriété, la sobriété âpre, celle qu’ont les alcooliques en se levant, lucide et vide, le matin. La même sobriété, la même froideur, la même distance que dans Autopsie, où l’action n’est plus dramatique, mais “épique” (dans le sens brechtien, c’est-à-dire analytique, à la manière d’Œdipe-roi) : tout s’est déjà passé, on a déjà compté les morts, il faut maintenant déterminer les responsabilités. Ç’a un petit côté Columbo, ou Agatha Christie, mais ça ne dure pas longtemps… Le lieutenant à l’imper ne torture pas ses suspects.

La scène d’interrogatoire ne servira qu’à apprendre une chose : ce renard a la rage.

En rentrant « chez lui », à son poulailler, notre chien errant, ayant échappé à l’interrogatoire musclé, préfère se sauver avant qu’on vienne lui tirer les vers du nez. C’est que ce renard pourrait trouver des pièces d’or dans le cul d’un pauvre, et comme notre Dana a l’habitude de s’attirer la mauvaise fortune, il ne veut pas tenter le diable. La vieille sœur les regarde partir sans crainte : après tout, ce voyage de noces improvisé leur permettra peut-être de se rapprocher…

Ellipse. Le chien et sa poule vivent dans des hôtels miteux, alors que sa cocotte est pleine aux as. Pas vraiment traité comme un coq en pâte. Finalement, à force de promiscuité, le chien s’éprend de sa vieille poule… Ah, la jolie ellipse pour suggérer la nuit d’amour !…

Puis, la poule se fait embarquer sous les yeux de son mari. Scène au commissariat : on essaie de faire comprendre à la poule que son cabot de mari la prenait juste pour une cruche… Mais elle dit tout savoir. « Foi d’oie, je le savais. Et je vous répète, mon mari ne ferait pas de mal à une mouche ! »

Ellipse et dénouement. On retrouve le snack où le vieux renard a toujours ses habitudes. Le chien errant réapparaît. Mais que vient-il donc faire ici ?! Eh oui, mesdames et messieurs, la vieille poule, la sœur, n’y était pour rien dans le meurtre de la belle, mais c’était ce vieux renard jaloux qui ne supportait plus de la voir courir plusieurs lièvres à la fois.

Fin. Happy end. Ils étaient déjà mariés et eurent beaucoup de cochons d’inde.

Année : 2007

Année : 2007

Année : 1992

Année : 1992