Et la lumière fume

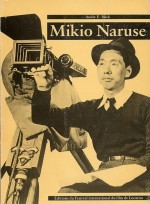

Histoire plutôt honnête du mouvement des gosses des Cahiers ; et cela, justement par un ancien rédacteur de la revue.

Honnête, parce qu’il trace les contours de l’histoire de la nouvelle vague (qu’il persiste, comme d’autres, à vouloir écrire en majuscules — la couv’ préfère le tout en minuscule comme pour éviter de choisir) autour d’événements liés à Roger Vadim, faisant d’Et Dieu créa la femme, le film annonciateur de la vague qui va suivre, et du procès opposant le même Vadim à François Truffaut pour une vague, mais symbolique, affaire de diffamation. Une demi-douzaine d’années donc tout au plus pour un mouvement, qui pourrait tout autant être une période de l’histoire, que du vent, et ce sont les premiers concernés qui ont toujours réfuté ce terme, comme le dit Audiard dès 1959, bien “vague”.

Antoine de Baecque rappelle donc les origines à la fois d’une révolution, d’une contestation, qui est surtout la prise de pouvoir d’une jeunesse méprisant les vieux idéaux hérités de la seconde guerre, se rebellant contre ces vieux qui les poussent à aller la faire, la guerre, en Algérie, et contre un système de production leur interdisant de faire ou de voir les films tels qu’ils voudraient les voir.

Si aujourd’hui Et Dieu créa la femme est passablement boudé pour la critique, il est amusant de constater que les Cahiers du cinéma, et donc Truffaut, ont vu dans ce film, et dans son actrice principale, une sorte de renouveau que le futur réalisateur avait appelée de ses souhaits quelques mois plus tôt dans son fameux article contre « une certaine tendance du cinéma français ». À croire qu’on ne peut en France se définir qu’en massacrant ses aînés ou ses collègues (la nouvelle vague elle-même suscitant, et suscite encore, pas mal de mépris, comme une certaine tendance de l’esprit français à s’autoflageller en famille).

Autre ironie, de Baecque rappelle que la notion de « nouvelle vague », avant d’être appliquée au cinéma, était utilisée par Françoise Giroud dans L’Express pour identifier la jeunesse de son époque, puis, brièvement, l’appliquer à la littérature et… à Françoise Sagan, autre phénomène “djeun” contemporaine de B.B. La nouvelle vague était donc un peu comme dessinée à l’avance, parce que avant qu’elle n’arrive, tout le monde en parlait déjà. Sagan, Bardot, puis Chabrol… quand tout ça n’est pas carrément à droite, ça sent bon ce qu’on appellera plus tard la gauche caviar. Vive la révolution. Car l’ironie toujours, en 58, le grand succès sur les écrans, ce n’est pas un film de la nouvelle vague naissante, mais bien un film, sur les jeunes, réalisé par Marcel Carné et écrit par Sigurd, les Tricheurs, où le personnage féminin principal finit par planter sa voiture dans un arbre (toute ressemblance avec Françoise Sagan ou avec tout autre jeune con ne serait pas totalement fortuite). Ainsi, si quelques films de la nouvelle vague ont leur petit succès, c’est surtout au départ, grâce à la volonté de certains de se démarquer du système en place en proposant et en mettant en place d’autres moyens de production qui se révéleront malgré tout rentables, mais le succès sera avant tout critique, institutionnel grâce au soutien des festivals, du ministère (de Malraux), de l’aide à la création (le premier film de la nouvelle vague, le Beau Serge, aura bénéficié à la fois des fonds de départ de sa belle-famille mais aussi de cette aide un peu inattendue qui permettra à Chabrol de se remettre immédiatement au travail pour un second film), et peut-être plus inattendu encore, grâce à l’écho qu’aura cette French New Wave partout dans le monde et en particulier aux États-Unis (New York en somme, où Truffaut continuera de se rendre chaque année pour entretenir son mythe perso, plus que celui de la nouvelle vague, et plus encore que celui du cinéma français, de toute façon invisible par ailleurs en Amérique depuis 50 ans).

Le livre est court, beau, va droit à l’essentiel et plein d’images, d’icônes, du bon vieux temps où les vieux cons étaient encore de jeunes cons. Il rappelle aussi que si la nouvelle vague a profondément changé les méthodes de travail, que c’est malgré tout toujours le même type de cinéma populaire qui faisait recette. Claude Beylie le fait aussi, et c’est important de le rappeler, surtout à l’attention des historiens et des critiques à l’étranger qui ne jurent que par la nouvelle vague et par la « politique des auteurs ». Déjà, Chabrol (qui n’a pas dû assez faire le tour des popotes en Amérique) rappelait que les films estampillés « nouvelle vague » n’était pas un gage de qualité (ça vaut d’abord pour lui) ; et Michel Audiard de tirer la meilleure conclusion possible, dès 1959 : « Ah ! La révolte, voilà du neuf ! Truffaut est passé par là. Charmant garçon. Un œil sur le manuel du petit “anar” et l’autre accroché sur la Centrale catholique, une main crispée vers l’avenir et l’autre masquant son nœud papillon. Monsieur Truffaut voudrait persuader les clients du Fouquet’s qu’il est un terrible, un individu dangereux. Ça fait rigoler les connaisseurs mais ça impressionne le pauvre Eric Rohmer. Car si autrefois les gens qui n’avaient rien à dire se réunissaient autour d’une théière, ils se réunissent aujourd’hui devant un écran. Truffaut applaudit Rohmer, qui, la semaine précédente applaudissait Pollet, lequel la semaine prochaine applaudira Godard ou Chabrol. Ces messieurs font ça en famille. Voilà à quoi joue depuis plus d’un an, le cinéma français. Résultat pratique : L’année 59 s’achève sur des succès de Delannoy, Grangier, Patellière, Verneuil, ces pelés, ces affreux, ces professionnels. Pouah ! Voilà où ils en sont arrivés, ou plutôt où ils en étaient. Car il serait incohérent de continuer à parler d’eux au présent. La Nouvelle Vague est morte. Et l’on s’aperçoit qu’elle était, au fond, beaucoup plus vague que nouvelle. »

Le regard de de Baecque est à peine critique et c’est plutôt une bonne chose, et quand il s’autorise quelques commentaires, ce n’est pas forcément pour épargner ses aînés (tradition française donc, même si lui reste très sage). En revanche, on peut regretter que ne soit pas soulevé à mon sens le problème numéro un de la production française et qui dure depuis cet article de Truffaut en 1954 et qu’à la fois les professionnels et le public (voire les critiques) se sont scindés en deux comme si le cinéma hexagonal, plongé dans une crise identitaire devait forcément choisir son camp. Le schisme est énorme et personne ne semble se soucier de réconcilier les deux, au détriment d’une certaine “qualité”, tristement altérée quand on lui impose le choix d’une affirmation tournant trop facilement à la caricature. Le spectateur peut être en droit de réclamer à ses auteurs autre chose que des films populaires mais pauvres sur tous les plans, ou des films élitistes trop souvent ratés, en tout cas rarement gages de qualité…