Grief of the noir

La Griffe du passé

Titre original : Out of the Past

Année : 1947

Réalisation : Jacques Tourneur

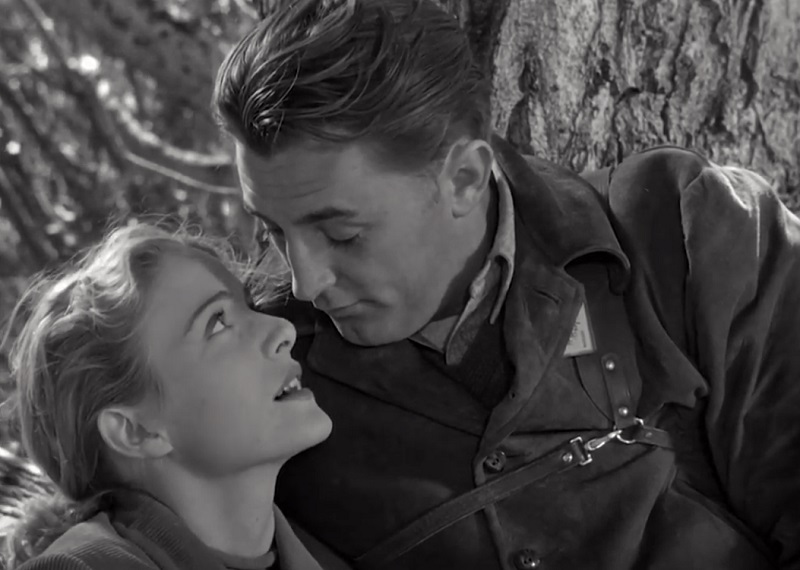

Avec : Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas, Rhonda Fleming

Si le terme « film noir » est une création de la critique française, un réalisateur de l’hexagone a été l’un de ceux ayant façonné les codes du genre. Jacques Tourneur. L’auteur de la Féline, et donc de cette Griffe du passé.

La dernière partie du film endort franchement un peu avec ces incessantes ambiances sombres et enfumées. On a parfois du mal à suivre où on en est. Ce n’est pas au point du Grand Sommeil, où on pourrait revisionner pendant des heures qu’on n’y comprendrait que dalle, mais à force ça lasse. Ça manque d’alternance entre les tons, c’est toujours sur la même note. Le film noir en général souffre toujours de ce même problème. On est parfois tiraillé entre la nécessité de trouver une unité de ton à son film et celle de ne pas laisser un ronron s’installer qui ennuierait le spectateur. Le film noir tient parfois plus de la série B justement par son refus du compromis et son insistance à suivre une même atmosphère. Pourtant, à cette époque, il y avait deux spécialistes pour entretenir l’attention du spectateur. Avec deux techniques différentes, mais basées sur le même principe d’alternance.

John Ford faisait ce qu’il appelait « la douche écossaise ». Il alternait les scènes avec action positive pour le héros et une autre négative. Et Akira Kurosawa, en amateur de musique symphonique, alternait les scènes entre un mouvement lent et rapide. Aujourd’hui, on n’a rien inventé de mieux que ces deux procédés pour donner du rythme à un film. Et du vrai rythme, pas de ce rythme de ces réalisateurs véreux qui confondent le rythme et la vitesse. Ce serait à voir, mais je doute qu’il y ait un jour un bon film noir réussissant à utiliser l’une de ces techniques. Vous me direz que c’est justement l’intérêt du film noir, de rester toujours sur la même note. D’accord, mais je demanderais à voir des films gris-noir…

Bref, connaissant déjà le film, je me suis concentré sur autre chose. Le plaisir qu’on peut avoir en ayant affaire à des personnages mystérieux, ambigus ou a des procédés de mise en scène qui vous font sortir les yeux de la tête.

Dans ce Tourneur, il faut avouer qu’on retrouve tout ce qui compose un film noir : la femme fatale, l’ambiance feutrée, les moues nonchalantes du héros (premier grand rôle pour Robert Mitchum), le mépris gentiment ironique et mesquin du méchant (Kirk Douglas), le récit en flashback, la voix off étouffée qui va avec (petit côté confession sur le divan), et tous absolument tous, et plus particulièrement le héros bien sûr, qui semblent sortir d’un enterrement, ils donnent l’impression d’avoir trop vécu, d’être trop cyniques pour pleurer ; à la place, ils lancent désabusés, derrière un nuage de fumée : « C’est la vie ! » Un film noir, c’est un peu l’expression pendant, et après-guerre, de l’esprit désillusionné, blasé. « On peut faire des films en couleurs ? Hum, à quoi bon, il faut montrer ce qui est lugubre sans l’artifice du Technicolor. Et la vie est lugubre. » Avec les Trente glorieuses, cet esprit des films noirs va peu à peu disparaître et désormais quand on fera un film de série B, on se tournera plus facilement vers d’autres genres, et peu à peu on reviendra aux films de gangsters comme aux premières heures du parlant. Le film noir n’aura été qu’une parenthèse… désenchantée (qui rappelle celle du Nouvel Hollywood, contemporain de la guerre du Vietnam).

Jacques Tourneur à l’époque, comme Fritz Lang par exemple, était un de ceux qui utilisaient le mieux les décors, qui pouvaient leur donner une personnalité. Ici, on va un peu à contre-courant de ce qui fait un film noir. Souvent, ça se passe à New York, Chicago ou Hollywood. On voyage beaucoup et on prend de la hauteur sur les collines : un appartement en forêt, les collines de San Francisco… Ce sont les montagnes russes, et finalement, on la trouve ici l’alternance.

Il y a fort à parier qu’avec un troisième visionnage, je place ce film bien plus haut… Certains films sont des bonbons fondant rapidement sous la langue ; d’autres ont la saveur des goûts amers qui restent longtemps en bouche et qui vous imprègnent de leur atmosphère fumeuse jusqu’à en finir accroc.

La Griffe du passé, Jacques Tourneur (1947) | RKO Radio Pictures

Sur La Saveur des goûts amers :

Liens externes :

Année : 1959

Année : 1959