Go West

Annie du Klondike

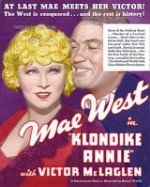

Titre original : Klondike Annie

Année : 1936

Réalisation : Raoul Walsh

Avec : Mae West, Victor McLaglen

Walsh au service de Mae West. J’aurais au moins appris quelque chose avec ce film… Mae West écrivait la plupart des scénarios dont elle était la vedette ! C’est comme si Marilyn Monroe écrivait ses dialogues… Ou si Djamel Debbouze réalisait des films. Pas si étonnant quand on pense que Hollywood est né du désir d’acteurs-cinéastes. Tous les grands metteurs en scène du muet étaient également (à leur début ou tout au long de leur carrière), des acteurs. Il faudra attendre le parlant pour voir débarquer des écrivains à qui on demandait le plus souvent d’adapter leurs pièces ou leurs romans pour l’écran. On est encore là dans cette tradition du music-hall (appelé “vaudeville” aux USA, et qui était une sorte de foire aux artistes où se succédaient chanteurs, comédiens, mimes, jongleurs, etc. forme de spectacle très populaire jusqu’à l’entre-deux-guerres, jusqu’à ce que son côté multi-arts n’ait plus de sens face à la concurrence de la radio ou du cinéma ; le théâtre était beaucoup plus varié à l’époque et on pouvait assister à de tels spectacles comme on va aujourd’hui prendre un verre dans un bar). À cette époque, dans ce milieu, comme un peu dans les métiers du cirque, on n’avait pas qu’un seul talent à son arc (la Dietrich en Allemagne était à la fois comédienne et chanteuse, en France, pareil pour Gabin ou bien d’autres oubliés, et donc Mae West par exemple aux USA : c’est un art particulièrement éphémère parce que par définition il n’en reste aucune trace, encore moins que le théâtre et ce qu’il en reste aujourd’hui qui a pu préserver une tradition grâce aux pièces écrites ; la télévision ou la radio ont succédé souvent aux spectacles de music-hall et du coup, moins qu’avant tout de même, les artistes qui s’y produisent restent cantonnés à un auditoire : comme Bing Crosby par exemple, bien plus connu aux USA comme vedette de la radio ; dommage que ce mélange des genres, en tout cas en France et dans les salles de spectacle, cette tradition soit totalement oubliée : quand on va au restaurant c’est pour manger, au café pour prendre un verre, au théâtre pour voir une pièce classique…).

Pas étonnant qu’on ait plus ou moins oublié aujourd’hui l’immense star qu’était Mae West. C’est sûr qu’il faut pouvoir digérer son style (et son gros postérieur). Tout est exagéré chez elle : son jeu est grossier mais plein d’autorité, son physique n’est franchement pas conforme aux codes actuels de la beauté (quand on parle de “bombe”, c’est bien parce qu’auparavant les sex-symbols avaient des formes généreuses ; la femme maigre n’arrivera qu’avec les films de la haute société d’Hollywood où les filles devaient porter des tenues Chanel et où le corset venait de rendre l’âme avec les “garçonnes”). Il faut la voir la Mae West se tenir comme une pute, la main sur la hanche, même vautrée sur un divan ; ou encore se réveiller de bon matin avec les faux cils sur les yeux. Un peu vieillie comme sex-symbol, c’est certain, mais il faut aussi la voir chanter. Là, c’est quelque chose… Et il faut bien reconnaître que si ce film (le sien plus que celui de Walsh finalement) n’est pas un chef-d’œuvre, il tient tout à fait la route.

Une histoire de vol d’identité : Mae West quitte San Francisco où elle est la “chose” d’un Chinois qui la produit dans une salle de spectacle. Elle embarque pour un bateau de marchandises, direction l’Alaska. Mais à chacune des escales, on la recherche pour meurtre. Embarque alors une bigote qui part rejoindre l’Alaska pour aller répondre la bonne parole. Elle meurt durant la traversée, et Mae West prend donc son identité… Mae West en bonne sœur, ça vaut le coup d’œil, on y croit. C’est comme Ginger Rogers en gamine de douze ans. C’est ça l’esprit du music-hall…, on ne s’embête pas avec les apparences. On n’est jamais dans le sérieux, mais la fantaisie, le burlesque, la caricature. Mae West et ses fards, c’est ça l’Amérique.

Mae West, en toute simplicité. Klondike Annie, Raoul Walsh 1936 | Paramount Pictures