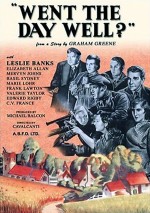

Ce jour-là sur la plage

Titre original : Haitan de yi tian / 海灘的一天

Année : 1983

Réalisation : Edward Yang

Avec : Sylvia Chang, Ming Hsu, Lieh Lee, David Mao, Terry Hu

Kaléidoscope narratif assez vertigineux, loin d’être parfait, mais qui semble déjà donner le ton à un cinéma moderne ayant reçu en héritage toutes les expérimentations esthétiques et narratives des décennies précédentes.

La réussite de Yang tient en un paradoxe. Le cinéma des nouvelles vagues diverses ne pouvait s’affranchir des terrains sur lesquels ils étaient apparus : ils étaient tributaires d’un environnement culturel, d’un espace, devaient composer avec les acteurs qui venaient avec leur bagage culturel ; ils étaient prisonniers des usages de production spécifiques, d’un territoire identifiable avec son histoire, ses clichés… Ces cinéastes pouvaient inventer tant qu’ils voulaient, ils ne pouvaient s’écarter d’un contexte dont ils étaient malgré eux les héritiers.

Edward Yang, au contraire, semble ne partir de rien. Le cinéma américain a pu se développer en partie sur le folklore de l’Ouest tandis que d’autres s’essayaient au slapstick. L’espace dans le film de Yang ? Des immeubles impersonnels, des espaces vides, des intérieurs qui, quand ils sont identifiables, le sont parce qu’ils sont inspirés de l’occupation japonaise. L’esthétique de Yang apparaît ainsi à la fois factice et banale. De cette banalité presque oppressive qui compose nos espaces modernes, nos espaces de travail, nos espaces intimes. L’espace dans le film de Yang est celui d’une urbanité sans histoire, sans identité sinon celle des grandes villes nouvelles qui prennent tous pour modèles les mégapoles dans lesquelles les façades des gratte-ciels semblent refléter à l’identique la même impersonnification. Miroirs du vide. Et quand la caméra de Christopher Doyle (pour son premier film) prend l’air et explore l’espace, derrière la surexposition, derrière les longues focales, c’est encore l’étrange familiarité et la banalité des lieux qui transparaît. Une ville moderne, comme tant d’autres. Ici ou ailleurs, peu importe, car la caméra n’est nulle part. Telle une virgule, elle cisèle le récit, le recompose jusqu’à le faire douter de lui-même puisqu’il existe à la place de la réalité.

C’est aussi, paradoxalement, une spécificité d’une époque durant laquelle les grandes agglomérations du monde et la mode se globalisent. À la fin des années 70 et jusqu’à la fin des années 80, vous pouviez ne plus savoir où vous étiez si l’on vous proposait des images de Kobe, Téhéran, Séoul, Milan, Dallas, Londres ou Toronto. Les grandes villes nouvelles adoptent le même brushing architectural et impersonnel censé être une représentation de la modernité et du luxe.

Que reste-t-il alors comme modèle de référence quand l’espace visuel pourrait être celui d’une publicité pour automobile ou pour des chaises de bureau ? On revient aux sources de la modernité : la littérature. Et qu’avait proposé la littérature de moderne ? À travers Proust, Woolf, Conrad ou Joyce ? L’éclatement du récit. Le sujet, puisqu’il ne ressemble à rien, sinon à un reflet de la façade de l’immeuble d’en face, n’a plus d’importance et de consistance. Seul compte la mise en abîme des idées, la mise en branle des évocations. Quand il ne reste rien, le récit demeure. Regarde-t-on le monde à travers un kaléidoscope ou se laisse-t-on porter par ses structures déconcertantes ?

Certains films de la nouvelle vague s’y étaient magistralement essayés. L’Année dernière à Marienbad, Hiroshima mon amour, La Jetée, avait déjà opéré cette bascule du sujet vers le récit. Mais ils étaient tous très liés à un espace, un environnement, à une histoire, à un héritage cinématographique. La plage du titre, ici, c’est vrai que l’on s’y attarde beaucoup et qu’elle tient une place de choix dans la logique du récit, mais elle arrive assez tardivement dans le film et le style urbain, moderne, impersonnel, globalisé avait eu le temps de s’imposer. Qu’a-t-elle d’ailleurs de spécifique, cette plage ? Rien. Le temps (du récit, de la mémoire, des doutes) constitue le dernier espace possible. Quand il ne reste rien, le récit demeure.

Les premières minutes du film de Yang sont un choc. Le cinéaste taïwanais semble prendre un peu de Bresson pour détacher les conséquences de leurs causes (chaque plan devient un indice parmi d’autres pour comprendre par petites touches impressionnistes les raisons d’une disparition, d’une impossible relation), un peu d’Antonioni pour le ralentissement du temps (aussi pour le thème de la disparition inexpliquée, de l’aliénation, de l’incommunicabilité), un peu de Tarkovski pour l’introspection, le détachement des images et du son (et suggérer l’entrée dans une plage narrative et temporelle distincte). Tous s’étaient inspirés à leur manière de ces grands écrivains qui avaient théorisé et mis en application la déconstruction du récit, la prédominance des expériences et des subjectivités sur l’intrigue, la porosité entre réalité et mémoire… À cause de la friche culturelle, référentielle et esthétique sur laquelle Yang ne pouvait se reposer (ce qui ne signifie pas que le cinéma taïwanais n’existait pas avant le film), son style, qui faisait à la fois la synthèse de toutes les expérimentations passées et revenait aux propositions narratives de la littérature moderne, a ouvert une nouvelle voie, largement empruntée par les « films de festival ». (Les grosses productions urbaines surfent volontiers aussi sur un style donnant la part belle au récit et aux « impressions ».)

Le film dure presque trois heures, mais si Yang s’autorise des séquences lentes (à la Antonioni), leur enchaînement est plutôt rapide. Peut-on même parler de séquences quand l’unité de ce type de récits se porte davantage sur le plan ou sur des chapitres thématiques ? Dans ce cinéma moderne, on n’entre pas dans un lieu chronologiquement après être sorti d’un autre en ayant joué ou non d’ellipse. Si tout n’est plus qu’évocations, allusions, associations, tout est fait d’ellipses. Le sujet est le récit avec ses retours en arrière (analepses), ses voix off, ses récits mêlés (enchâssés), ses récits dans le récit (gigognes). Un détail peut être l’occasion d’une nouvelle piste narrative, d’un glissement par association, par évocation ou bifurcation ; on navigue d’un sujet à un autre ; on se laisse aller à une mise en doute des événements, de la mémoire, du temps ou du récit même. Le récit hésite, comme emporté par une suite d’impressions, comme un dialogue intérieur, comme un flux de mémoire recomposé hérité autant de Proust, de Virginia Woolf que de Joseph Conrad.

« Vous êtes toujours mariés ? Vous devriez venir au concert. — Ce n’est pas possible, je ne t’ai pas tout dit… » « Et que s’est-il passé après ça ? » « Oh, tu m’y fais penser… Je te raconte la suite. »

Cette logique narrative n’a rien de gratuit. Elle illustre un mystère et une volonté pour la narratrice (elle-même insérée dans un récit-cadre) de poser un regard critique et interrogatif sur la disparition de son mari : elle questionne autant les motifs de cette disparition (les retours en arrière permettent une analyse psychologique et relationnelle) que sa nature (s’est-il noyé ou s’est-il enfui ?).

Le cinéma, dans les films noirs par exemple, avait intégré ces astuces de déconstruction du récit (et du héros) à travers la voix d’enquêteurs qu’ils soient policiers ou journalistes (parfois même criminels). La nouvelle vague s’était emparée de techniques identiques pour tendre vers un style déjà plus contemplatif. Mais dans des histoires affreusement banales et urbaines, qui touchent à peine la criminalité (il n’y a pas de corps, pas de victime, pas d’opposant), et qui s’appliquent seulement à évoquer une trajectoire commune, un échec, celle d’un couple, c’est déjà plus singulier. Bergman a souvent utilisé les flashbacks dans ses films, le couple est au centre de ses préoccupations, mais le cadre qu’il choisit pour ses drames est très spécifique et recherché. Un homme qui dort ou Le Horla sont des adaptations axées sur des dialogues intérieurs uniques. De mémoire, Yang gonflera ses ambitions avec A Brighter Summer Day en lui donnant un souffle nostalgique plus évident et posera un contexte environnement bien plus identifiable. La chronique ici se fait bien plus personnelle, et même si elle s’étale sur plusieurs années, le cadre (faute peut-être de disposer de moyens suffisants) reste intime, quotidien et profondément urbain (la plage, comme dans Barton Fink, ne sert alors plus qu’à mettre en évidence, par contraste, le climat oppressif dont sont prisonniers les protagonistes).

C’est en ça peut-être que le film ouvre la voie à une forme encore très actuelle : à l’époque des grandes fresques capables d’user de certaines de ces techniques narratives (chez Bertolucci par exemple), Edward Yang les intègre dans un contexte plus commun : les décors sortent rarement du cadre intime. Le lit conjugal, un autre d’hôpital, des bureaux en open space, une salle à manger, une chambre d’étudiant, des extérieurs nombreux mais banaux… et une plage. Paradoxalement, si ce récit en kaléidoscope procède de l’artifice, les éléments qui s’y recomposent semblent réels, justement parce qu’ils appartiennent au quotidien et à la normalité des choses. L’approche d’Edward Yang se situe ainsi entre un cinéma d’avant-garde (ou de nouvelle vague) et un cinéma populaire à grands moyens, aux côtés d’un Antonioni (avant son internationalisation) ou d’un Angelopoulos. C’est le cinéma américain qui bientôt s’emparera de toutes ces techniques et de ce style impressionniste, parfois même pour des comédies.

Tout n’est pas parfait dans le film. Yang ne tient pas toujours ses acteurs comme il le faudrait. Dans un style de jeu à la Bresson/Antonioni, il est indispensable que tous soient sur la même longueur d’onde. Difficile pourtant de réunir une troupe d’acteurs homogène quand les rôles sont si nombreux et que les acteurs disposent d’une expérience loin des standards antonioniens qu’a dû imposer le cinéaste sur le plateau. Même les acteurs principaux manquent souvent d’aisance. Les indications du cinéaste semblent parfois apparaître à l’écran, signe que ses interprètes les reproduisent sans en comprendre le sens (« remets bien des cheveux pour montrer que tu tiens toujours à te présenter sous un meilleur jour devant ton mari » ; « place ta main devant la bouche pour exprimer ton doute »…).

Yang n’est pas un mauvais directeur d’acteur : ce n’est pas donné à tout le monde d’arriver à ralentir le rythme et d’en demander moins à ses acteurs comme chez Antonioni, mais certains gestes ou réactions manquent de spontanéité et de naturel. Là où, en revanche, sa direction fait mouche, c’est quand le cinéaste semble avoir appelé ses acteurs à agir comme s’il y avait un bébé qui dormait dans la pièce voisine (ça marche aussi en indiquant aux acteurs qu’une personne vient de mourir). Effet garanti : l’idée n’est pas de recréer une réalité, mais de faire transparaître à l’écran une atmosphère en phase avec l’humeur du narrateur (Tarkovski, Antonioni, Bresson, Herzog, Coppola, Bergman, tous sont maîtres dans ce domaine, et avec ses comparses taïwanais, Yang proposera parfois des films encore plus radicaux dans ce registre).

Une situation paraît déroger à cette atmosphère générale : une scène de dispute entre le mari et la femme dans leur salon qui pourrait être une tentative malhabile d’invoquer John Cassavetes, mais qui possède les excès inappropriés d’un Marriage Story (pas la comédie coréenne de 1992, mais le film de Noah Baumbach sorti en 2019 – et ce n’est pas un compliment).

En trois heures de film, et concernant un premier film, la rareté des couacs impose le respect (c’est d’autant plus particulier que, me concernant, il s’agit là du film le plus abouti du cinéaste, mais je n’ai jamais été très en phase avec la vague taïwanaise).

À peine peut-on regretter sur la fin une trop grande insistance faite sur le mystère de la disparition du mari. C’est certes le cœur du récit, mais l’intrigue tourne en rond pendant vingt minutes sans rien apporter de réellement nouveau ou de décisif. Le spectateur a papillonné pendant deux heures tout autour de ce sujet central, et au moment de s’y arrêter, selon le principe du récit moderne, on comprend que l’intrigue et le sujet du film sont accessoires. Ce qui comptait jusqu’alors, c’était bien les plongées successives d’une temporalité à une autre, d’un récit à une autre, d’un point de vue à un autre. Aucun fait bien précis n’était venu alors imposer sa domination sur les autres au point de prendre le pas sur le tourbillon discontinu du récit. On survolait les choses comme dans une chronique amoureuse, de manière non chronologique, comme un papillon dans une tempête de conscience, ballotté par les aléas de la mémoire et par les vagues du temps. Une fois ce grand huit achevé, la tête nous tourne encore, et rares sont ceux qui auraient souhaité que cela s’éternise sur le mystère d’une disparition. Dans L’avventura par exemple, le spectateur se fout pas mal que lui soit proposé une résolution au mystère de la disparition d’Anna : la terre continue de tourner (et de batifoler) en dépit de son absence. Dans un récit moderne, tout cela n’est prétexte qu’à évoquer autre chose. Et à broder beaucoup sur la vacuité du monde…

C’est un défaut de ce style moderne : la distanciation nous rend plus attentifs aux détails, aux impressions, aux associations d’idées ou aux évocations, beaucoup moins aux personnages et à leur sort (à travers une intrigue). Suicidé sur une plage de la mer de Chine ou évaporé avec l’argent de la caisse, le mari ? Ma foi, on s’en moque. Ce que l’on veut, c’est voyager encore et encore dans les souvenirs ! « Drill baby, drill ! » pourrait-on dire comme Marcel tournant, pensif, une cuillère dans sa tasse et tâchant de se souvenir ce que lui évoque cette satanée madeleine trempée dans le thé ! Parce qu’Edward, entre nous, il y aurait une manière de résumer ton film : « une femme raconte sa vie à une autre qui ne lui a rien demandé alors que le spectateur attendait précisément que cette seconde femme lui raconte sa vie à elle ». Il y avait là matière à prolonger le film encore une heure ou deux. Donnant-donnant. L’ombre de l’histoire de la pianiste plane comme un écho lointain sur tout le film : on connaît le début de son histoire, puis, sans disparaître tout à fait, elle se marion-cranise. Elle partait pour être le personnage principal du film ; au lieu de ça, elle s’est figée en confidente de luxe.

Certaines étrangetés narratives soulignent donc les approximations du récit, mais l’audace et la singularité étaient telles dans leur approche qu’il aurait été étonnant de s’en tirer sans fausses notes.

Le film contient ses moments de grâce. Comme cette séquence d’un souvenir lointain vu à travers les yeux de la future mariée… Une bouille familière apparaît à l’écran : celle de la petite Li Shu-Chen, âgée de quatre ou cinq ans et qui sera l’année suivante dans le film de Hou Hsiao-hsien, Un été chez grand-père. Ce joli passage a-t-il donné l’idée à l’ami cinéaste pour son propre film ? Hou reprendra la jeune actrice au visage d’ange impassible, mais aussi l’idée de la maison du médecin dont on reconnaît l’héritage de l’occupation japonaise.

Hommage aux coiffeurs du film en tout cas. Des dizaines de coupes différentes, dont les éphémères permanentes, aujourd’hui rangées dans le cabinet des horreurs capillaires…

Ce jour-là sur la plage, Edward Yang (1983) Hai tan de yi tian, That Day, on the Beach | Central Motion Pictures, Nova Media

Sur La Saveur des goûts amers :

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel