Dur, dur… l’acte II d’une trilogie est toujours le plus dramatique*.

*sauf dans une tragédie où, bien sûr, on ne pourrait concevoir le dénouement, donc l’acte III, souvent sanglant, comme une libération.

L’Invaincu n’atteint pas toutefois les sommets du premier volet. L’originalité de la trilogie, c’est que si Apu fait le lien entre les trois films, il n’en est pas l’élément le plus poignant. L’émotion est bien au cœur de la trilogie, mais ce sont les disparitions successives des personnages qui la suscitent. Apu en est en quelque sorte le seul rescapé. Dans le premier, on suivait avec admiration sa sœur Durga ; dans le second, le récit se focalisait sur sa mère. Et ça se termine chaque fois par un drame. (Attention, je ne m’applique comme souvent qu’à retracer les éléments essentiels de la trame, donc pour ceux qui veulent voir, un film vaut mieux qu’un commentaire.)

(Gâchoterie.) Le début commence donc là où l’on en était resté. Apu, sa mère et son père ont rejoint la grande ville au bord du Gange où le père récite des textes pour gagner un peu d’argent. Le fait de quitter la jungle constitue un premier choc. Le vide laissé par Durga se fait sentir. Son prénom ne sera jamais évoqué. Au centre pourtant d’un film précédent, on ne peut pas passer à côté de son absence. Et le deuil, l’absence, est dur à vivre… Apu a grandi, ça déprime un peu plus. Le regard a perdu de son innocence, et il semble avoir gagné un peu du vice de la ville… Si l’on adhérait aux petits péchés véniels de sa sœur parce qu’ils représentaient une révolte face à l’injustice, parce que ça partait d’une intention de préserver ce qui allait disparaître (le passé, la mémoire familiale, la tante), ici c’est plus difficile d’y voir quelque chose de positif. On craint de voir Apu plus suivre les traces de son père que ceux de sa sœur. C’est pourquoi on espère tant voir sa mère reprendre ce rôle de guide.

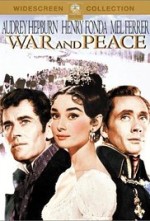

L’Invaincu, Satyajit Ray 1956 | Angel Digital Private Limited, Epic Productions

Le sort s’abat très vite à nouveau sur la famille. Cet imbécile de père tombe malade, sans doute à cause de l’eau du fleuve. Jusqu’à son lit de mort, il persistera dans sa bêtise en réclamant un peu de cette eau… Apu et sa mère doivent suivre un oncle dans un coin plus reculé du Bengale. Ce n’est plus la jungle mooglienne, mais c’est toujours mieux que la crasse et le vice de la ville. Une autre vision du Bengale : celle d’un plateau désertique avec trois ou quatre palmiers et une maison modeste. Pas loin, bien avant l’horizon, la ligne de chemin de fer. Tout un symbole par rapport au premier opus. Et une école aussi. La première partie de ce second volet se termine par ces mots d’Apu à sa mère : « ma, je peux aller à l’école ? » Eh oui ! l’école, c’est quand on n’y va pas qu’on veut y aller, et c’est quand on y va qu’on ne veut plus y aller… En fait, le meilleur apprentissage pour inciter les enfants à se rendre à l’école serait de leur interdire quand d’autres auraient le « privilège » de s’y rendre. Tout le monde irait en courant. Et peu importe la tête du professeur…

Brutalement, on passe plusieurs années… Nouveau drame. Après avoir perdu Durga, le père, c’est l’acteur qui jouait Apu, remplacé par un autre… Toujours un exercice périlleux, et un effort d’identification pas facile à gérer pour le spectateur. Heureusement qu’il reste les petits cris de la mère pour appeler son fils… Après les innombrables « Durga ?! » dans le premier, place désormais aux « Opu ?! Opu ?! ». De quoi bien nous mettre dans le crâne que c’est bien lui, même avec une nouvelle tête… (De quoi comprendre pour moi que ce qui me fascinait dans ces piaillements de la mère appelant sa Durga, c’était plus la beauté d’une mère montrant l’affection qu’elle portait à son enfant. Parce que ça me fait le même effet qu’avec… La mienne n’a jamais piaillé comme ça… Ses interjections faisaient plutôt penser aux cris d’une sorcière ou d’un colonel d’inquisition. Il y a parfois plus d’amour exprimé dans un film que dans la réalité – on ne choisit pas sa galère.)

Apu devient grand. Il a suivi les cours de l’école voisine, il y a réussi (au moins, son père lui avait appris à lire et à écrire). Et il se prépare à aller à Calcutta pour poursuivre ses études. La mère hésite à le laisser partir. Pour elle, ça signifie rester seule (toujours plus appréciable que des parents qui vous demandent de dégager à l’âge de la majorité et qui ne montrent qu’un soulagement libératoire quand ils vous voient disparaître comme s’ils venaient enfin à bout d’un lourd crédit). Elle fait ce que toute mère fait à cet instant : elle se résigne, suit à contrecœur la volonté de son fils, et lui donne l’argent qu’il lui reste pour ses études (il y a dans le règne animal d’autres exemples d’espèce qui se sacrifie jusqu’à la fin pour leur progéniture). Si Apu ne se montrait pas à la limite de l’ingratitude, on ne saisirait pas la valeur de ce sacrifice. Au contraire, on aurait pesté contre ces bons sentiments. L’antipathie que l’on peut éprouver pour Apu parfois sert dans le processus cathartique du spectateur : en montrant l’opposition extrême des comportements, on en comprend mieux les enjeux. Une absence totale de conflit, d’opposition, de tort, nous aurait agacés comme avec un concessionnaire automobile louant les vertus de son produit. J’ai, un moment, eu peur toutefois que le récit tourne à l’injustice à la America America quand les campagnards partent vers un monde meilleur et se font voler l’argent que leur a donné la famille… Heureusement, ça n’arrive pas. La suite déprime ; j’avais été mal pendant trois jours après le film de Kazan…

Comme à l’habitude, les parties du récit qui concerne Apu forment les morceaux les moins attachants. Il arrive en ville, doit travailler la nuit pour payer sa chambre. Heureusement, Ray a l’intelligence de ne pas insister là-dessus. Le plus émouvant encore une fois va concerner un autre membre de sa famille. Et généralement, ce n’est pas bon signe pour le karma du membre en question. On revient donc vers la mère qui déprime dans sa campagne, seule. Bien sûr…, les drames n’arrivent jamais seuls… : une femme qui perd son mari, sa fille et qui voit son fils entrer dans la vie est forcément seule… Elle semble attendre quelque chose à l’ombre de son arbre, on pense à Siddhārtha en quête de la Vérité. Elle se laisse comme mourir, sans manger, en regardant les trains passer. Et quand le train s’arrête enfin, elle retourne à la maison, pour faire croire à son fils qu’elle ne l’attendait pas. Mais si certains arrivent à jouer l’indifférence toute leur vie sans effort, elle montre tout de suite à son fils que cette visite est ce qu’il y a de plus précieux pour elle.

Apu vient la voir pour les vacances. Comme chaque enfant, il fait croire à sa mère que ça l’ennuie de venir et il prévoit de repartir très vite. La veille de leur séparation, il lui demande de le réveiller au lever du soleil de sorte qu’il ne rate pas son train. Le lendemain, sa mère regarde l’aube naissante et hésite à le réveiller. Elle sait que s’il part, il y a de grandes chances pour qu’elle n’y survive pas. Elle tente de le réveiller ; Apu ne réagit pas. Elle semble décidée à le laisser dormir, mais en reculant elle se cogne contre la porte ce qui réveille son fils… Magnifique illustration en une scène du dilemme auquel doit faire face un parent à l’égard d’un enfant : le cœur voudrait crier encore le nom de son enfant pour le ramener à lui, mais la raison dit tout le contraire. Au cinéma, il est toujours plus émouvant de voir un personnage retenir ses larmes que de pleurer, et il est plus émouvant de voir un parent réprimer ce cri du cœur que de dire à son enfant qu’il l’aime comme on lui dirait « passe-moi le sel ». Le fils part en courant sans penser à dire au revoir à sa mère. Il arrive à la gare. Son train arrive. Pensif, on voudrait croire qu’il pense à sa mère sans avoir osé lui dire. Et il revient auprès de sa mère en disant qu’il est arrivé trop tard pour attraper son train. Il restera un jour de plus. L’omniscience permet un montage alterné des consciences et des états d’âme. Aucune émotion palpable entre les deux protagonistes. On est émus pour eux. Un train peut bien arriver à l’heure prévue, on en rattrapera un autre. Le temps se rattrape. Les cris d’amour, eux, restent sourds, et l’on a toutes les chances de les manquer surtout quand le chef de gare prétend (à contrecœur) que la gare est déserte. Qu’est-ce qui est le pire : voir passer les trains ou les voir s’arrêter pour s’entendre dire qu’ils ne prennent plus de voyageurs. On n’a pas l’omniscience des dieux.

La dépression des parents au départ de leur enfant est un fait connu. Pourtant, c’est un sujet assez rare au cinéma. Alors, quand il est question en plus de cette mère qu’on a appris à aimer depuis le premier épisode, c’en est d’autant plus émouvant. L’interprétation est excellente. L’actrice reste digne, la tristesse du personnage reste imperceptible. On ne la voit pas, on la connaît. On n’a pas affaire à un personnage qui se tord de douleur, qui pleure comme un chacal en se ruant au sol, en suppliant son fils à genoux de rester (comme aurait pu le faire la vieille tante). Elle ne dit rien, fait ce qu’il y a de mieux pour son fils, mais chaque geste trahit son émotion. Elle continuera d’attendre des nouvelles de ce fils ingrat qui comme son père dans La Complainte du sentier ne lui écrivait jamais. Jamais elle ne lui écrira qu’il lui manque ou que sa santé décline. La seule lettre que recevra Apu à Calcutta lui apprendra que sa mère est malade… Et quand il vient enfin pour la rejoindre…, comme son père arrivant à la fin de la mousson dans le premier film, tout est déjà fini. Sa mère est morte. Non seulement on ne verra pas sa mort (on l’a suffisamment vue agoniser et c’est plus fort de la deviner), mais on ne verra même pas son visage au retour d’Apu, ce qui augmente l’impression de vide, de manque… Et c’est à nous de nous sentir orphelins… La mère d’Apu, c’était la dernière rescapée du premier film. C’était finalement devenu à cet instant le personnage principal du film…, et comme à la fin du premier acte, le récit coupe la tête de son meilleur élément. Les tragédies se succèdent, et Apu en réchappe toujours. Le procédé se répète, efficace. À la fois tragique et insupportable. Un peu comme chez De Sica, l’injustice perçue sera d’autant plus forte que les personnages ne se plaignent pas. Pourquoi nous laisser nous attacher autant à des personnages, si c’est pour nous les enlever aussitôt ? Parce que ce n’est pas la trilogie d’Apu, mais la nôtre. Elle nous apprend que la vie se présente comme une succession de disparitions qui ne verra sa fin que quand arrivera notre tour. Tout comme Apu, si l’on est là, c’est qu’on a survécu, jusque-là.

Ça fait deux fois que Ray fait le coup. À la mort de la sœur, succède celle de la mère. Il faut tenir le coup, parce que si le troisième acte suit le même principe, Ray aura notre mort, enfin… celle d’Apu. J’espère qu’il y aura un peu d’espoir dans ce dernier acte. Après tout, il peut bien crever Apu : s’il se marie, j’aime autant que sa femme lui survive. Les hommes ne peuvent pas se comporter éternellement comme des goujats et des survivants.

Adieu donc Sarbajaya, maman au regard calme et bienveillant. Ta petite voix d’oiseau inquiet (signe d’amour et de fermeté envers ta progéniture) restera pour moi comme le nid réconfortant auquel chacun de nous a droit. Ce cri résonnait un peu pour nous. Rien n’est plus honnête, de plus gracieux, de plus beau, de plus sûr, de plus gratuit, sur terre, que l’amour d’une mère — s’il y en a.

Le cinéma nous accompagne dans notre vie, nous en apprend un peu plus sur nous-mêmes. Mission réussie. Retour au port. Prochaine escale : Le Monde d’Apu.

Année : 1956

Année : 1956