No Friends

Ce plaisir qu’on dit charnel

Titre original : Carnal Knowledge

Année : 1971

Réalisation : Mike Nichols

Avec : Jack Nicholson, Art Garfunkel, Candice Bergen, Ann-Margret, Rita Moreno, Cynthia O’Neal, Carol Kane

J’avoue n’avoir jamais été bien passionné par les histoires de concours de bites. On est entre Dîner, Georgia et Annie Hall, c’est dire s’il faut reconnaître peut-être au film une potentielle influence sur certains types de films américains : les chroniques romantico-sexuelles de la petite bourgeoisie cultivée américaine. Là où malheureusement le film tend plus vers le Georgia d’Arthur Penn que vers Dîner ou Annie Hall, c’est que le regard strictement bourgeois et masculin n’est pas des plus séduisants. Le cinéma est toujours plus intéressant quand il est question d’un homme et d’une femme — ou au moins quand les rapports entre le personnage principal (masculin) et ses conquêtes féminines ne sont pas aussi déséquilibrés, ne faisant pas de ces femmes qu’un instrument ou un joujou mis à la seule disposition des fantasmes puérils d’un homme méprisable.

Assez étrangement, le film (qui se présente d’abord comme la mise en concurrence de deux hommes aux approches rigoureusement opposées quant à leurs rapports aux femmes) se détourne peu à peu d’un des deux personnages principaux pour ne plus se concentrer que sur les conquêtes d’un seul. Un concours de bites, ça n’a déjà rien de passionnant, mais quand c’est le plus vantard des deux qui gagne la partie, on frise le faux pas ou le mauvais goût. Le film n’est par ailleurs pas avare en obscénités, et on peut facilement imaginer qu’il ait un peu plus repoussé les limites de ce qu’il était possible de montrer ou de dire au cinéma après l’abandon des restrictions. La vulgarité est pourtant surtout ailleurs : dans le comportement du personnage de Jack Nicholson qui, dès la première heure, se met en tête de piquer la copine de son partenaire de chambre. Cela révèle tout du personnage, et on en aura à nouveau l’assurance pendant le reste du film : c’est un connard.

Certains parleront de libertinage, mais quand on trompe son meilleur ami avec son premier grand amour, ce n’est pas du libertinage, au mieux, c’est de l’homosexualité refoulée, au pire, c’est de l’égocentrisme maladif. Cela n’a rien à voir non plus avec la liberté sexuelle : on est à la fin des années 40 pour ce premier épisode, et la liberté sexuelle des décennies suivantes n’a jamais impliqué le mensonge. C’est même bien en partie à quoi la révolution sexuelle s’attaquera : la petite hypocrisie de l’adultère bourgeois qui vient à considérer la femme comme une proie, une conquête ou un objet.

C’est l’histoire d’un égoïste forcené, pas de celle d’un homme menant librement sa vie sexuelle et sentimentale.

Je ne suis pas sûr d’ailleurs qu’il n’y ait pas derrière ce personnage une lourde tentative d’en faire une satire. Mike Nichols y a peut-être vu une matière qui collerait à l’air du temps, mais si on regarde Le Lauréat, si la satire égratigne les desperate housewifes d’alors, elle sauve la jeunesse et prend clairement son parti en embrassant sur le tard son esprit de révolte. Ici, le personnage de Jack Nicholson est déjà un petit con de bourgeois séducteur dès les premières minutes du film et appartient à la génération qui précède. La satire aurait probablement eu plus de sens si on avait adopté le regard du personnage d’Art Garfunkel (un peu comme celui que porte le personnage de Lea Massari dans Une vie difficile) ou, au moins, si les deux étaient réellement mis en concurrence et sur un pied d’égalité.

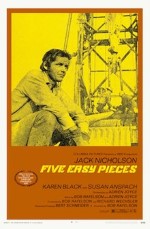

Au-delà du sujet et de la satire ratée, toutefois, il faut noter que le film capte bien l’air du temps, cette fois, sur le plan du style et de l’écriture. Le scénario avait été écrit pour le théâtre, et Nichols ne s’embarrasse pas à en cacher l’origine. Le style d’écriture est typique de la scène new-yorkaise, et dès le générique dans lequel deux gosses parlent hors-champ accompagnés d’une musique jazz, on songe à Woody Allen (celui qui trouvera, lui, le juste milieu entre farce et chronique citadine romantico-sexuelle quelques années plus tard avec Annie Hall). Mike Nichols en profite pour mettre en œuvre à l’écran ce qui n’est pas encore tout à fait généralisé au sein des habitudes de jeu dans les productions hollywoodiennes. Car voilà vingt ans qu’on voit les acteurs de la method courir les plateaux de cinéma, mais cela ne veut pas dire pour autant que ces techniques se sont généralisées dans toutes les productions. Il faut parfois plus d’une génération pour changer complètement des usages, surtout à une époque où les studios, échaudés par la concurrence avec la télévision, ont parfois le réflexe conservateur de faire appel encore aux valeurs supposément sûres devant et derrière la caméra. Nichols avait déjà mis tout ça en œuvre dans Le Lauréat (bien que jouant le personnage d’une autre époque, Anne Bancroft était une des pionnières de la method au cinéma ; j’ironisais à ce sujet dans cet article), et il enfonce le clou ici en offrant à Nicholson un rôle qui, bien qu’antipathique, lui permettra de confirmer son talent dans le registre de l’acteur « moderne » alors qu’il sort tout juste de Cinq Pièces faciles. (L’acteur n’est lui-même pas un acteur de la method, mais disons qu’au-delà de son incapacité à construire un personnage — typiquement, comme le fera Dustin Hoffman toute sa carrière —, il avait compris instinctivement vers quoi le phrasé de l’acteur devait aller, et de quoi les acteurs devaient encore se défaire pour gagner en vraisemblance. Paradoxalement, Jack Nicholson sera reconnu pour ses outrances, mais il avait une capacité rare à être juste et profondément sincère dans ses interprétations. Une marque habituelle chez les acteurs naturellement comiques.)

Là où Nicholson pèche, en revanche, c’est donc bien dans sa capacité à rendre sympathique ce personnage, à lui offrir quelques nuances absentes du scénario. Pendant toute sa carrière, Nicholson sera abonné à ce genre de personnages méprisables, et il fait presque déjà ici du Nicholson au point de se caricaturer lui-même. La présence d’Art Garfunkel aurait dû altérer cette impression, obliger le personnage de Nicholson à sortir du ton sur ton, mais on ne le voit pas assez, et le récit s’écarte peu à peu de son propre parcours, probablement plus rangé et plus honnête. Peut-être que confronter son histoire tout aussi bourgeoise, mais basée sur des fantasmes jamais réalisés, aurait permis au personnage de Nicholson de s’humaniser en le faisant douter. Au lieu de ça, on ne tourne toujours qu’autour de sa petite personne, et le regard porté sur la vie de son « meilleur ami » s’éteint peu à peu pour ne laisser plus place qu’à la vacuité et à la vanité des désirs inassouvis et finalement solitaires d’un homme justement méprisable.

1969-1972, on est à un moment charnière du cinéma américain. Les techniques venues d’Europe censées permettre aux productions de s’affranchir du carcan des tournages en studio irriguent les nouvelles générations à l’affût avant leur prise de pouvoir au cours de la décennie. On peut notamment remarquer un travail formidable sur le son : les acteurs sont libres de leurs mouvements, même dans un espace restreint, et cela n’est sans doute possible qu’avec l’apport de nouvelles techniques, peut-être parfois des micros-cravates.

Sur le plan formel, cette fois, Nichols en est encore à choisir un dispositif hybride (symbole presque de son cinéma faisant de lui à la fois un précurseur du Nouvel Hollywood, mais un réalisateur toujours en marge de cette révolution). Certains choix radicaux du cinéaste font mouche. Les séquences rarement mises en situation se laissent guider par des dialogues qui pourraient se tenir dans n’importe quel environnement. Nichols en profite pour se passer totalement de plans de contextualisation : débarrassé des impératifs d’une mise en situation, il rentre immédiatement dans le vif du sujet, souvent en plan rapproché ou avec des plans qui s’étirent en longueur pour laisser aux acteurs, à travers les dialogues, le soin de donner le rythme à la séquence. Cette radicalité assumée avait sans aucun doute l’avantage de réduire considérablement les coûts et la durée d’un tournage alors que Nichols n’avait plus le soutien des studios traditionnels après l’échec de Catch-22. L’écran large lui permet de capturer souvent ses acteurs dans le même cadre et les champs-contrechamps servent à accentuer une émotion à travers le montage et des gros plans une fois que la séquence a bien évolué (il n’hésite alors pas à se détourner des dialogues pour opter pour le plan fixe avec regards dans le vide à la manière du Lauréat).

En dehors de cette radicalité dans le découpage technique, cela pourrait ressembler à du théâtre filmé, d’autant plus qu’on ne se foule pas beaucoup pour multiplier les seconds rôles (il n’y en a aucun), les figurants ou être bien imaginatif dans les décors proposés (surtout intérieurs). Pourtant, là où Nichols apparaît davantage encore dans l’air du temps, c’est qu’il semble filmer finalement assez peu en studio (situés à Vancouver, semble-t-il). Les intérieurs apparaissent réalistes, car ils sont filmés avec la simplicité des nouvelles caméras mobiles nécessitant peu d’éclairages et de lourds dispositifs logistiques. Le travail ici de Giuseppe Rotunno apporte ce côté hybride certainement souhaité par le cinéaste, Rotunno ayant suivi Visconti par exemple sur Rocco et ses frères, mais aussi, dans un genre radicalement opposé, sur Le Guépard. Rotunno éclairera d’ailleurs en 1977, le Casanova de Fellini, auquel on peut trouver une forme de filiation dans la thématique de la recherche vaine et absurde du partenaire sexuel idéal (on y retrouve également la même spirale folle d’une sexualité déshumanisée dans Les Pornographes d’Imamura)

Ce plaisir qu’on dit charnel n’égale, cela dit, jamais l’excellence de ces dernières références. On reste dans l’illustration des audaces contenues de la bourgeoisie américaine. Le sujet tient peut-être à cœur à Mike Nichols, mais il montre déjà ses limites après les percées dans ses précédents films face à l’effervescence du Nouvel Hollywood en phase, lui, avec toute la contre-culture et les nouvelles formes qui s’affirment au même moment des deux côtés du pays. Rappelons qu’en 1971, sortent French Connection, L’Inspecteur Harry, La Dernière Séance, Les Chiens de paille, Macadam à deux voies, Duel, Klute, THX 1138, Point limite zéro, Shaft, Un frisson dans la nuit, Panique à Needle Park et Les Proies. Après les révolutions éparses des années précédentes et auxquelles Nichols a contribué, c’est bien l’explosion. Le old Hollywood cède toujours un peu plus du terrain.

Seul faux pas dans la mise en scène qui dénote de la fine marge qui sépare Nichols de ses cadets du Nouvel Hollywood et qui marque l’hybridité du style du réalisateur : l’emploi ridicule de transparences dans deux séquences dans un véhicule. 1971, tous les films précités de la même année ont cessé d’utiliser des transparences, marqueurs bien trop évidents d’un tournage en studio et d’un rendu fabriqué désastreux plus trop en phase avec les possibilités nouvelles. Nichols s’était déjà heurté à ce paradoxe (usage d’une technique artificielle et passéiste au milieu d’une « méthode » de jeu plus moderne) dans Qui a peur de Virginia Woolf ?, évoqué dans mon article dédié à l’évolution des transparences dans le cinéma américain. Signe que Nichols était bien plus intéressé, en acteur qu’il était, à l’adoption d’une technique réaliste de direction d’acteurs que par l’aspect et le rendu visuel de ses films. En ça, il est peut-être tout aussi hybride et à cheval sur deux époques que pouvait l’être Sidney Lumet par exemple.

Quant à Jack Nicholson, on voyait que la réussite de Cinq Pièces faciles tenait pour partie de la mise à l’écart volontaire de son personnage par rapport à son milieu social d’origine. Ce retrait volontaire (qui forçait le respect dans le film de Rafelson alors que par ailleurs son personnage était déjà tout aussi odieux) manque dans le film de Mike Nichols. L’un des personnages se perd dans une errance quasiment existentielle qui semble l’avoir rendu nihiliste et désabusé (Cinq Pièces faciles) ; l’autre part égoïstement à la conquête du plaisir solitaire absolu sans jamais comprendre que ce plaisir qu’on dit charnel n’est rien sans la rencontre d’un être aimé. On sait que souvent cette altérité imposée rendra les personnages de Jack Nicholson irritables, forçant une forme de mise à distance avec le spectateur ; et sans une astuce pour faire de sa présence autre chose qu’un monstre, son talent sombrera dans la caricature (parfois pour le meilleur, quand il se mettra au service de Kubrick).

Cette astuce, ce sera souvent l’humour. Il partage avec Nichols ce passé d’acteur comique, et tous deux ne seront jamais aussi meilleurs que quand un humour insidieux, une fantaisie légère viendra nuancer la gravité de leur regard sur le monde. Pas cette fois.

Ce plaisir qu’on dit charnel, Mike Nichols (1971) Carnal Knowledge | Embassy Pictures

Sur La Saveur des goûts amers :

Les Indispensables du cinéma 1971

Liens externes :

Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant :

Ou saisir un montant personnalisé :

Merci.

(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel

Année : 2007

Année : 2007