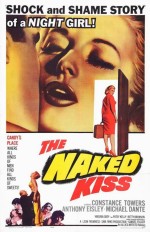

Le Baissé du tueur, ou le Mascara chié, un film audacieux de Stanley Foulé

Police spéciale

Titre original : The Naked Kiss

Année : 1964

Réalisation : Samuel Fuller

Avec : Constance Towers, Anthony Eisley, Michael Dante

La critique française peut s’émerveiller devant les films de Samuel Fuller…, c’est un beau rigolo. Moi, ça me fait penser à du Jean-Pierre Mocky.

Vouloir dénoncer des trucs, mais être incapable de tenir un récit, n’avoir aucun sens des proportions et du bon goût, voilà ce que fait Fuller dans The Naked Kiss. Ce n’est pas seulement mauvais, c’est parfaitement risible.

L’audace n’est pas signe de génie ; encore faut-il savoir mener sa barque et respecter un minimum de convention pour raconter une histoire.

Le thème principal du film est obscur (on passe de la rédemption d’une prostituée au début du film au thème de la pédophilie – à peine avoué en plus, bonjour le courage – en passant brièvement par celui du faux coupable…). Les personnages, des stéréotypes : la pute qui se révolte et devient une grande dame au grand cœur ; un bellâtre milliardaire asexué, un flic séducteur à la fois enquêteur, juge, gardien de prison…

Fuller nous embarque dans des scènes sans intérêt, digressions stupéfiantes : pourquoi la pute décide-t-elle d’aller travailler dans une clinique pour enfants handicapés (oui, dit comme ça, on croirait un cliché et c’en est un) ? Le rapport avec le récit ? Qu’elle le devienne OK, mais on a droit à plein de scènes dans la clinique, comme celle où pendant cinq minutes on les regarde chanter (surréaliste, oui c’est mignon mais bon il y a un film à faire Sam, non ?). Il faut voir aussi la gueule des infirmières…, que des canons. Pas étonnant que la maquerelle du coin vienne y faire son marché. La pute tombe donc sous le charme du riche bellâtre du coin, une gueule à mourir de rire : une sorte de David Hasseloff latino, petits yeux et mâchoire de requin, les sourcils peignés à la manière d’Audrey Hepburn ; le mec lui récite du Lord Byron et du Baudelaire (qu’il prononce comme un prince chinois), il lui parle de Venise au coin du feu !

Pourtant, le film avait bien commencé. La scène d’introduction du générique est plutôt réussie. On se croirait presque chez Cassavetes. La pute en question se bat avec son souteneur ; et dans la bagarre, elle perd sa perruque : on apprendra plus tard qu’il lui avait fait raser la tête pour avoir convaincu un certain nombre de putes comme elle d’arrêter le job… On retrouve la pute quelques mois plus tard, ses cheveux ont repoussé, elle sourit comme dans les magazines, c’est une femme respectable désormais… Enfin bon, une dernière passe avec le flic de la ville où elle veut s’installer, ça peut toujours aider pour faciliter son intégration… Le reste, c’est une sorte de rêve. Non pas que tout réussisse à l’ancienne pute, c’est que ça n’a tellement ni queue ni tête qu’on se croirait bel et bien dans le développement incertain d’un rêve.

Dans la dernière partie du film, le récit prend un virage : la pute et le milliardaire vont se marier (mince résumé comme ça, c’est encore plus ridicule, pourtant c’est tout à fait ça), elle rentre dans le manoir, un disque tourne (l’enregistrement des chants des gamins handicapés…), puis elle entre dans le bureau de son amoureux… d’où s’échappe une gamine de dix ans. On ne voit rien, tout est suggéré (enfin je ne sais pas si c’est le terme le plus approprié dans un film de Fuller…) : elle regarde son homme avec de grands yeux, lui s’excuse, lui dit que s’ils s’entendent si bien c’est qu’ils sont tous les deux des monstres, des pervers… Et elle le tue. Arme du crime Cluedo : un combiné de téléphone… C’est dangereux un téléphone on n’a pas idée ! Vient ensuite l’interrogatoire… que va faire son ami flic. On ne s’embarrasse pas de psychologie : le flic change d’avis sur elle en deux minutes, sans explication, d’abord croyant qu’elle l’a tué pour des raisons crapuleuses, puis l’aidant à retrouver la petite, témoin qui pourrait confirmer ses dires (on ne parle pas de pédophilie, on dit qu’il la “molestait”… ; il n’a pas de couilles le Fuller, il n’ose pas appeler un chat un chat). On retrouve la gamine, mais la pute peine à lui faire entendre raison et elle ne dit rien. Le flic (qui joue également le rôle d’avocat à cet instant) lui conseille de lui parler comme si elle était sa mère… Donc en gros, on a eu trois heures de film où on la voit particulièrement efficace en infirmière avec les enfants, et là hop, alors que ça pourrait lui servir à ce moment… le flic ne s’en sert pas. C’est comme s’il ne s’était rien passé. Et puis, maintenant que la pute sait qu’il faut lui parler comme une mère (!) la gamine dit toute la vérité (sérieux, il n’y a aucune crédibilité dans la psychologie : les personnages changent d’intention, d’humeur, en fonction de ce dont a besoin Fuller). C’est la fin du film, la gamine a parlé…, plus fort que tout : aucun procès, la pute est relâchée et devient un héros dans la ville, pouvant reprendre son sourire de magazine et s’émerveiller devant un bébé dans son landau quand elle lui redonne sa tétine (landau complètement oublié au milieu de la rue, crédible). Surréaliste… Non, mais là il y a eu un crime, elle doit tout de même être jugée ! Ah, oui, mais non ce n’est pas grave, c’était un pédophile, les tueurs de pédophile ne sont pas poursuivis par la justice, elle a bien fait !… N’importe quoi, Samuel.

The Naked Kiss, Police spéciale, Samuel Fuller 1964 Allied Artists Pictures, F&F Productions

Année : 2008

Année : 2008

Année : 1955

Année : 1955

Année : 2007

Année : 2007

Année : 2007

Année : 2007

Année : 1972

Année : 1972