Le Baron fantôme

Réalisation : Serge de Poligny Avec : André Lefaur, Odette Joyeux, Alain Cuny, Alerme ✓ |

Mélange des genres plutôt baroque et mal fichu. On recycle les acteurs parfois géniaux des comédies des années 30, mais plus à l’aise dans le vaudeville (où prime le rythme, la situation, la tonalité, sur la justesse cinématographique), et on plante tout ce joli monde dans les pieds d’Odette Joyeux (qui s’en tire, elle, pas si mal) et d’Alain Cuny, le spectre cunéiforme de la mort incarnée…

Si on assiste peut-être avec ce Baron fantôme à une des fantaisies jamais bien sérieuses de Jean Cocteau, il faut souligner la mise en scène à la fois pompeuse et maladroite de Serge de Poligny. De belles ambitions poétiques (veine féerique), voire vaguement expressionnistes, mais aucune maîtrise de la tension, du mystère et encore du rythme (quand on mêle divers genres, ça tient souvent de l’impossible gageure).

C’est plus facile d’adapter Claudine à l’école.

Dans mon souvenir, ça ressemble pas mal aux films à la noix comme L’Éternel Retour (de la même année d’ailleurs). Un certain troll allemand avait dit alors : « J’ai donné des ordres clairs pour que les Français ne produisent que des films légers, vides, et si possible, stupides. » Mission remplie. Cocteau a dû se sentir comme un coq en pâte.

Le Baron fantôme, Serge de Poligny 1943 | Consortium de Productions de Films

A Girl at My Door

A Girl at My Door

La Goualeuse

La Goualeuse

Année :

Année :

Année : 1952

Année : 1952

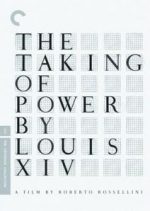

La Prise de pouvoir par Louis XIV

La Prise de pouvoir par Louis XIV

Année : 1970

Année : 1970