Je suis une pomme… Non, ce n’est pas ça.

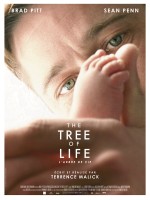

The Tree of Life

2011 : Odyssée de l’espèce…

Autant Kubrick, je peux rentrer dans son trip, je vois la cohérence ; autant là, Malick, c’est une espèce d’ennui cosmique… Poème de la destinée humaine à travers le cycle de la vie, la nécessité de suivre la grâce des éléments (je n’ai pas capté la différence entre la « nature » et la « grâce », mais c’est un philosophe Malick, attention…, si on est largué, c’est parce qu’on n’a pas été attentif en cours de philo…), et essentiellement le rude apprentissage d’un père plus exigeant avec ses gosses qu’avec lui-même. Un homme donc, un vrai. Un con. Parfaitement antipathique ce personnage de Brad Pitt. Difficile à suivre quand un personnage est aussi lourd tout au long du film, avec ses leçons de morale à deux balles. Eh oui ! C’est ça la destinée de l’homme : prétendre qu’on vaut mieux que ses paires, exiger de ses gosses qu’ils fassent mieux que nous. C’est le progrès… Malick voudrait au contraire qu’on pose notre cul sur l’herbe et qu’on compte les étoiles. C’est beau la grâce…, mais qu’est-ce que c’est chiant. Un film personnel, oui. Wako, I guess, c’est là qu’il a passé son enfance… Bien gentil tout ça, c’est un poème qu’il s’adresse à lui-même. Ça ne nous concerne pas. En quoi ai-je besoin d’un mec qui me dise que la nature, c’est beau ? Je le sais déjà. Ode à la niaiserie, au gnangnan. Ah ça, des portes ouvertes sur les jolies plages au coucher du soleil, il sait faire. C’est beau, ça n’en reste pas moins un cliché. Il n’y a rien derrière sinon du pipi de chat. C’est qu’il faut se les farcir les déclarations pompeuses à la vie, à la grâce, à je ne sais quoi. Sauf que Malick avec ses leçons perpétue la tradition familiale du paternel donneur de leçons. Les leçons, c’est bien quand il faut tout un film pour nous y amener. La morale chez La Fontaine, elle est à la fin. Il faut tout un cheminement pour nous ouvrir les yeux. Là, il commence direct avec les leçons. Il ne faut pas le dire, il faut le montrer. Ah, ça parle peu dans un Malick, mais dès qu’il l’ouvre, c’est pour enfoncer des gros poncifs dans la pierre.

Sur le fond donc, zéro. Beaucoup d’efforts pour un message niais et simpliste, qui ne se donne même pas la peine de faire la démonstration de ce qui est avancé.

Reste la forme. Je passe vite fait sur les images. OK, c’est beau. Malick prend le temps de filmer tout ce qui l’entoure en attendant que quelque chose se passe, au crépuscule de préférence ou en faisait mumuse avec l’eau, les feuilles. Ce n’est toujours pas ça l’essentiel. Car il y a quelque chose qui sauve le film dans la forme narrative. Dans la forme générale, vu qu’il faut raconter une histoire et qu’il n’y en a pas (c’est un poème qui est une suite d’évocation de vie, de tranches d’éducation, de sensations vécues durant l’enfance, etc.). Mais au niveau du récit à l’échelle des séquences, c’est là que c’est plus intéressant. Malick use à plein des leçons de déconstruction de Godard ou de Lars von Trier. Pas de continuité chronologique. Des cuts partout. Des inserts avec des plans d’une autre scène d’une autre époque. Tout se mélange. Bref, c’est un peu comme tout était écrit avec des phrases nominales. Il y a des chapitres (séquences), mais s’il y a des phrases, elles n’ont pas forcément de verbe. Il n’y a pas de paragraphe. La phrase nominale permet à un mot, un verbe, de n’être qu’une évocation. Ça permet surtout un mode de récit plus rapide, plus intuitif, mais aussi du coup, — et c’est là où ça devient un peu gavant — totalement incompréhensible. Ça l’arrange bien le Malick, vu que c’est de la poësie. Ce n’est pas fait pour être compris… C’est sa vision des choses. Il montre plus qu’il ne raconte. Il ne prend pas le risque d’être contredit puisqu’il ne parle une langue que lui seul peut comprendre. Alors certains vont s’extasier devant la beauté de sa langue comme on s’émeut devant un Opéra chinois, devant un cantique, un morceau de Bach. « On ne comprend rien mais c’est beau. » On voit ça au théâtre, tu peux dire « passe-moi le sel » comme on dit « je t’aime » et tout le monde trouve ça formidable. Aucun sens, mais tellement poignant. Ce qui compte, c’est l’émotion…, le sel de la vie.

De bons moments sympas, mais creux. Probablement plein de sens pour Malick. Des images qui lui sont tout à fait personnelles. Mais il se fout pas mal de partager ce qu’il ressent. Évoquer c’est bien, en général. Quand on peut déceler où on nous mène. Là, on n’aura jamais le fin mot de l’histoire. On a fait un joli voyage sur la grande roue. On a pris un peu de hauteur. Mais au final, on n’a rien vu de plus que ce qu’on connaissait déjà. Il ne nous révèle rien sur la vie, le monde ou nous-mêmes. « La vie, c’est beau. » Comme dit le personnage de Brad Pitt à un de ses gamins : « Essaye cinq minutes de ne dire que quelque chose qui te paraîtra essentiel pour voir ». Pari perdu, Terrence. Tu as de la chance que je ne me sois pas levé de table : j’ai écouté ton chinois jusqu’à la fin, je peux partir maintenant ?

The Tree of Life, Terrence Malick 2011 | Cottonwood Pictures, River Road Entertainment, Fox Searchlight Pictures