Inuk, l’Esquimau

Les Dents du diable

Titre original : The Savage Innocents

Année : 1960

Réalisation : Nicholas Ray

Avec : Anthony Quinn, Yôko Tani, Peter O’Toole

Ça spoile large et sec, vous êtes prévenus.

Anthony Quinn, qui a dû jouer une cinquantaine d’ethnies différentes tout au long de sa carrière, est Inuk l’Esquimau. Chasseur solitaire, Inuk est à la recherche d’un gibier plutôt rare dans le grand nord : une épouse. On lui présente deux filles accompagnées de leur mère, mais Inuk tarde à choisir ; quand il se décide enfin, un autre est déjà parti avec la fille. Il part alors sur la banquise à leur poursuite, en traîneaux, en embarquant l’autre fille et sa mère… en guise de troc. On ne s’embarrasse pas avec le folklore chez les Esquimaux : « Tu veux être ma femme ? OK, tiens je donne ça à ta mère… ─ Non, tu veux pas ? OK, je prends ta sœur… »

Inuk les retrouve très vite mais au dernier moment il change encore d’avis et préfère repartir avec l’autre fille. Inuk ne sait pas ce qu’il veut. L’autre chasseur lui dit qu’il peut prendre l’une ou l’autre, pour lui, c’est du pareil au même… Inuk est embarrassé. Il hésite, et repart avec celle qu’il ne voulait pas au début… et la mère. Toujours la mère.

Les Esquimaux sont simples et naïfs. Ils sont toujours en train de rire. Et leur langage est unique. Ils ne connaissent pas le “je”, ils parlent d’eux-mêmes à la troisième personne en disant « cet homme ». Pour parler d’une autre personne, ils n’ont pas plus de pronoms, ils disent : « Cette femme inutile ». Ils se décrivent au lieu de s’identifier. C’est charmant.

Alors que Inuk chassait l’ours polaire, un autre Esquimau tue l’animal avec un fusil. D’abord apeuré, Inuk souhaite très vite posséder la même arme. L’autre chasseur lui dit qu’il y a des hommes blancs qui en échangent contre des peaux de renards. Pendant toute une année, Inuk chasse donc le renard et la saison de chasse terminée, il se rend au sud pour procéder à l’échange. L’homme blanc a des coutumes étranges. Il boit un jus qui fait rire, il ne donne pas sa femme pour être aimable avec l’étranger, il vit dans des baraques en bois, et il est méchant aussi… Une femme sait quand son homme s’aventure un peu trop vers le sud et qu’il est temps de repartir. Voyant le danger que représente cette société pleine de vices, elle fait du chantage à Inuk pour retourner dans son igloo : elle demande qui la voudrait pour femme. On ne s’embarrasse pas de folklore. Le mythe du bon sauvage n’est pas loin. Ils repartent, sans fusil. De l’équateur aux pôles, Inuk ignore que la même histoire se répète.

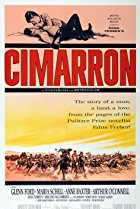

Les Dents du diable, Nicholas Ray 1960 The Savage Innocents | Gray Film-Pathé, Appia Film, Magic Film

De retour dans le Nord, un missionnaire leur prêche la bonne parole. Le Seigneur viendrait chez eux s’ils voulaient bien l’écouter. En voilà un seigneur bien intentionné. Inuk demande donc si ce Seigneur leur apporterait à manger. Ce n’est pas tout, mais il faut nourrir chaque bouche dans un igloo… Dialogue de sourds. Pour changer de sujet et honorer son invité, Inuk propose au missionnaire de la viande pourrie. Le Seigneur a trop gâté son berger, il fait le difficile et est impoli : « Non merci, on ne mange pas de viande pourrie chez moi. » Inuk est offusqué. « La viande est pourrie, mais les asticots sont bien vivants ! » Inuk se retire avec sa femme pour éviter que ça ne tourne plus encore au conflit. Ils reviennent en proposant une partie de jambes en l’air. Le missionnaire se trouve en position délicate. Chez les Esquimaux, on appelle ça « rire ensemble ». C’est mignon, d’autant plus qu’ils sont toujours en train de rire… Le missionnaire est outré… Inuk se sent une nouvelle fois insulté. Il tue le missionnaire et ils repartent à leurs occupations comme si de rien n’était. Inuk remarque cependant que les hommes blancs ont des têtes un peu molles.

La femme d’Inuk est enceinte. La vieille mère, devenue incapable de faire quoi que ce soit, est alors abandonnée au beau milieu de la banquise, comme le veut la coutume. La mère aura eu le temps avant ça d’expliquer à sa fille ce qu’elle sait concernant les bébés. Tout est rare, leurs connaissances sont limitées, et ni l’un ni l’autre n’a jamais rencontré de jeunes enfants. Si c’est un garçon, elle devra couper le cordon avec ce qu’elle a sous la main, le lécher et le garder ; si c’est une fille, elle devra la jeter dans la glace. Le premier-né doit toujours être un garçon, un chasseur. Une fille serait incapable de se nourrir.

La femme d’Inuk accouche, seule, dans l’igloo, à même la neige en creusant un petit trou. Inuk est content de voir que c’est un garçon. Sa femme lui dit comment il s’appelle, et Inuk lui répond : « Comment tu sais qu’il s’appelle comme ça ? » Et puis, c’est le drame… Le bébé n’a pas de dents ! Inuk gronde sa femme de lui avoir donné un bébé sans dent. Elle parvient à convaincre Inuk de le garder en priant que ses dents poussent. Ouf, ils pensaient sérieusement l’abandonner.

Peu de temps après, Inuk se fait intercepter alors qu’il chassait. Des hommes blancs sont venus le capturer pour avoir tué le missionnaire. Inuk explique que c’est le missionnaire qui l’a insulté dans son igloo en refusant de manger sa viande pourrie et de coucher avec sa femme. « La loi, c’est la loi ». Le choc des cultures…

Inuk les suit donc mais arrive une tempête. Il propose son aide, il a plus d’expérience, mais ces Blancs savent décidément tout mieux que tout le monde. La banquise se brise sous le poids du traîneau, et en tombant dans l’eau glacée, l’un des Blancs meurt. N’ayant plus de fusil, l’autre homme (premier rôle de Peter O’toole au cinéma) est obligé de suivre Inuk pour espérer rester en vie. Les chiens de traîneau manquent de les bouffer. Ils sont seuls dans le grand désert blanc. Lawrence de la banquise.

Inuk et le policier arrivent en vue dans l’Igloo d’Inuk. Ils sont sauvés. Sa femme et son fils n’avaient presque plus rien à manger (si le père chasseur meurt, se perd, disparaît, c’est toute sa famille qui disparaît avec lui ; la notion de village n’existe pas : ce sont des nomades qui créent leur igloo quand vient la fatigue ─ pas la nuit, parce qu’il y a un jour et une nuit par an ─ et quand ils tombent sur un autre igloo, ils font juste connaissance).

Le policier le prévient que s’il l’aide à survivre, il sera obligé de le ramener en ville. Mais Inuk est un bon chrétien… pardon, un bon sauvage (les Esquimaux ne se prennent jamais le chou). Inuk le suit, mais au dernier moment le policier a des remords. Inuk ne veut pas partir, l’autre l’insulte pour l’obliger à partir. Il n’y aura pas de procès.

The End

Manquait juste Omar Sharif.

Année : 1960

Année : 1960